0:00/0:00

大家好,我是中国科技馆“华夏之光”展厅的小志愿者殷雪格,今天我为大家介绍的是《苏州石刻天文图的故事》。

中国科技馆“华夏之光”展厅2021级小小志愿者殷雪格

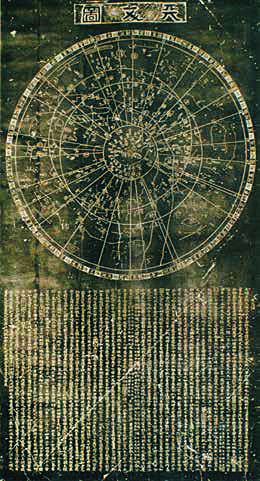

南宋淳祐七年(1247年),一位叫王致远的浙江永嘉(今温州)人,从四川收集到了几幅特殊的图,他认为这几幅图非常珍贵,为了让它们永久地保存下去,他便将这些图摹刻在石碑上。这些石刻图中的三幅,即《天文图》《地理图》《帝王绍运图》,至今仍然保存在苏州古代石刻艺术博物馆。其中的石刻《天文图》是现存的世界最古老的东方星象实测图。

图碑高2.16米,宽1.08米,分为上下两部分。上半部分是一幅圆形的全天星图,下半部分为文字说明。图上共绘有1434颗恒星,还绘出了银河的界限。图的中央区域为北天极,以它为圆心的共有三个同心圆,最内圈代表北纬约 35度(北宋都城汴(biàn)梁的纬度)地区的恒显圈,圈内的星是永远不会落下的;中间的圆代表天赤道;最外一个圆是该地的恒隐圈,圈外的星星是在该地永远看不到的。图中与赤道相交的圆代表太阳视运动轨迹。间隔不等的放射状经线划分的区域就是二十八宿的各自范围。图下半部分的文字说明概述了天文基础知识,包括太极、天体、地体、南北极、赤道、日、月、黄道、白道、经星、七政五星、天汉、十二辰、十二次和十二分野等内容。令人惊叹的是图上得出的天文数值与当今实测值相差无几,这引起了国内外天文学家和天文爱好者的极大兴趣,他们在研究这幅星图的同时,也把好奇的目光投向了这幅星图的原作者——黄裳。

黄裳,字文叔,四川隆庆府普城(今广元市剑阁县)人。他24岁便考中进士,曾辅佐过宋孝宗、光宗、宁宗三朝皇帝,先后担任巴州通江尉、国子博士、中书舍人、侍讲和礼部尚书等职。除了杰出的政治家的身份之外,黄裳还有一个鲜为人知的身份,他其实是一位精通天文、地理的大科学家,也是南宋最优秀的制图学家。由于博学多识,黄裳曾经被宋光宗任命为皇子赵扩(后来的宋宁宗)的老师。为了向这位未来的皇帝教授天文、地理等各类知识,绍熙元年(1190年),他亲自绘制并进献了八幅图,《天文图》就是其中的一幅。它是根据北宋元丰年间(1078—1085年)的一次恒星测量的结果绘制的,内容丰富、方位准确,具有很高的科学价值,在一定程度上反映了中国在10—13世纪天文学的发展水平。

苏州石刻天文图,图片来源于《中国古代天文》丛书

好了,这就是本期“趣读华夏科技故事”的内容,云端揽胜,乐享科学,敬请大家继续关注中国科技馆“云享科学”活动。

《把科技馆带回家》系列丛书

本文节选自《中国古代天文》,略有改动。

《中国古代天文》赵洋/张瑶等编著.北京:科学普及出版社,2021.4(把科技馆带回家.华夏之光)

策划:李广进

制作:陈洁萍、殷雪格

审核:王紫色、李广进、袁辉

中国科技馆古代科技展览部(筹)供稿

(本文转载须经中国科技馆古代科技展览部(筹)许可)

本文来自:中国数字科技馆

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:刘兴飞]

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号