八 月 陨

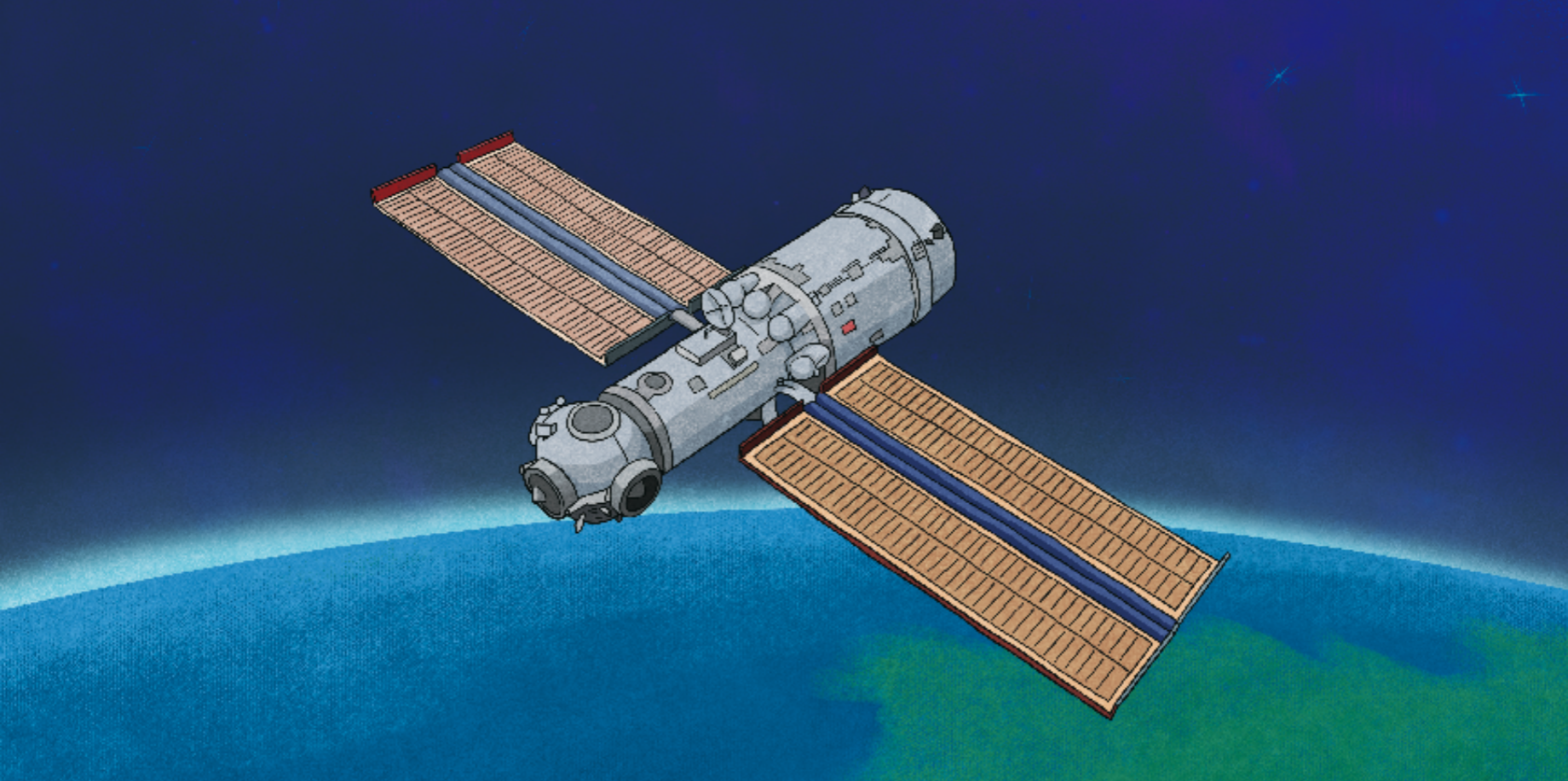

1606基地的主要任务是修补天崩灾难中损坏的两万平方千米经纬线框架。到我加入工作时,经纬线框架已经基本修复完毕,之后我们又花了五年时间用单元板填满这两万平方千米的天幕表面,总算是追上了全球平均进度。

在1606基地的第五年是我生命中特殊的一年。

那年九月,我和白露跟基地请了个假,去长白山六号地幔引擎看望她父亲。我们坐电梯下降到地下三万米深处,直达地壳的边界。与我童年记忆中的样子相比,地幔引擎没有什么变化,它依旧那样庞大、闷热。

白叔叔老了很多。我们见到他时,他正穿着一件汗渍斑斑的白背心,大声指挥工程师们安装某种重型设备,那东西的体积足有六七层楼高,占据了地幔引擎内很大一部分空间。

“啊,孩子们。”他看到我们,抬手抹了抹汗,“我现在走不开,稍等一会儿,好吗?”

于是我们就站在一边,看着工程师们在那台大机器上忙碌。白露以前花时间向我解释过地幔引擎的原理,但我没能听懂,只模模糊糊记得它可以将地幔对流的能量转化为电力。

地幔对流导致了板块运动。虽然地幔由固态岩石构成,但它内部各处的温度和密度并不均匀,这样,从全球尺度上看,它就像一种极其黏稠的液体,驮着上面的陆地和海洋缓缓移动。地幔引擎可以从地幔对流中窃取能量,并将之转化为人类需要的电力,它让人类拥有了近乎用之不竭的能源。这种超级引擎在全球各地共有十套,它们的电力通过一千座天梯的缆绳和接驳站直接输入天幕,以供其上的诸多基地使用。

二十分钟后,白叔叔终于停下工作,朝我们走来。

“爸爸,你们在干什么?”白露问。

“调试世界灯的供电装置。”白叔叔用一条毛巾擦擦脖子和额头,“天幕上准备得如何?”

“不太顺利。”白露无奈地说,“世界灯的研制好像已经停滞了很久,没人知道什么时候能完成攻关。”

“呵,他们得快点儿了。”白叔叔摇摇头,“我们这儿各种配套设施都已经到位,只等正主儿上场了……地上近来怎么样?”

我们一时语塞。从沈阳到这里的一路上只能看见白皑皑的群山和原野,虽然才刚刚进入九月,但东北三省早已提前披上了大雪的斗篷。

“很冷。”我只好这样回答。

“还会越来越冷的。”白叔叔叹了口气,“丫头,我和林深单独聊聊。”他转头对白露说。

白露乖巧地点点头。

那次谈话后一个月,白露成了我的妻子。

我们的婚礼在天幕外面举行。这儿没有鲜花,没有气球,没有红毯,也没有歌声,这可能是世界上最寒酸的婚礼了。

但从另一个角度看,这或许也是世界上最壮观的婚礼。

整个北半球的星空充当了婚礼大厅的穹顶,而南半球的星空则是大厅的地板,白露站在雾蒙蒙的银河系里,如同站在一条长长的地毯上。大小麦哲伦星云像柔光灯一样浮现在遥远的地方,在天狼星和太阳的照耀下,我跨过河鼓一、河鼓二与河鼓三,向她身边走去。

与此同时,隐形天幕正带着我们掠过蔚蓝的地中海。在乳白色的希腊群岛上空某处,我牵起了白露的手。

我们请来的司仪已经主持了许多次这样的婚礼,他开始宣读我们的结婚证书。阳光和星光洒在白露的眼睫毛上,这一刻她看起来美丽极了。

证婚人宣读完毕时,天幕已经越过博斯普鲁斯海峡,旋转到了亚洲上空。

戴着宇航头盔没法接吻,因此我们在自己面罩上嘴唇的位置按一下,再在对方面罩上嘴唇的位置按一下,这样就算完成了接吻的仪式。

“按照规定,玻璃容器是禁止带到天幕外面来的,因为一旦破损就会产生危险的碎片。所以两位的交杯酒就用这个代替一下吧。”

司仪从宇航服工具箱里取出两个特制的加压啤酒罐,递给我们。当然,在太空中也不可能真的喝交杯酒,我们接过酒罐,在各自的头盔上轻碰一下,再在对方的头盔上轻碰一下,就算完成了婚礼。

“恭喜两位。”司仪用力鼓掌,虽然在这寂寞的真空中根本不会响起掌声。此刻我们应该已经进入新疆,在我们脚下一百公里处,大漠的风沙正翻卷不停。从湿润的地中海到干旱的塔克拉玛干沙漠,这场婚礼耗时十分钟,跨越了将近五千公里的遥远距离。

“谢谢,司仪先生。”我说。

“你们是世界上最后一对在月光下成婚的新人了。”司仪指指头顶的太阳,“衷心祝愿你们的日子幸福美满,直到生命尽头。”

我和白露顺着司仪指的方向望去。在太阳边缘,隐约可以分辨出一颗彗星的长长彗尾,它呈淡淡的蓝白色,彗尾末端在星空中延伸出很远很远,顶端则淹没在了太阳明亮的光辉里,无法分辨。

那就是即将陨落的月球。

从天崩灾难发生那天算起,月球的毁灭持续了十五年。离开地球的引力井后,它向着太阳开始了漫长的坠落。在这过程中,隐藏在月球极地阴影中的水冰不断蒸发,蒸发形成的气体与尘埃混合,在太阳风的吹拂下形成了直径上千公里、长达数千万公里的巨大彗尾,这让月球变成了太阳系里最壮观的彗星。

我们三个人都按了一下头盔显示器,在面罩上调出国际天文台的直播画面。一个月前,越过水星轨道时,月球向着太阳的一面就逐渐变得红炽起来;此刻月球已经触及太阳大气层顶端,它的正面完全融化,变成了星空中一滴炽热的岩浆。

根据国际天文台的测量数据,那条淡蓝色的彗尾从太阳表面向外一直延伸到金星轨道,顺着它看去,在直径一百四十万公里的太阳面前,直径三千多公里的月球不过是个渺小的黑影,如同盘旋在燃烧的山火上空的一只黯淡飞蛾。孤独地跋涉了十五年之后,月球迅速走向了旅途的终点。不到半小时工夫,它就消失在了太阳灿烂的光芒中,安静得就像一滴水融入海洋。

然后,以月球的撞击点为中心,太阳表面出现了一块蓝幽幽的圆形区域。月球撞击令周围的太阳大气急剧升温,因此太阳的火焰从亮白色转为暗蓝色,这块蓝色区域扭曲着不断扩大,就像火海中翻腾起了一朵小小的浪花。当然,这都是国际天文台传回的观测画面,凭人类的肉眼不可能看清这一切。

白露紧紧攥着我的手,隔着宇航服厚厚的手套我都能感觉到她在颤抖。

“月亮死了。”她轻声说。

我们站在那里,久久凝视着天空中云雾般逐渐消散的彗尾。这是我们的婚礼,也是月球的葬礼。

九 太阳潮

那天夜里,一阵尖锐的警报声将1606基地的所有人从睡梦中惊醒。

国际天文台发来消息,月球陨落时的撞击破坏了太阳表层等离子大气的对流循环,导致局部太阳磁场的磁力线变形、重排,一次大规模日冕抛射事件即将爆发。

根据他们的观测,太阳上那朵蓝色浪花中央有一个细长的等离子气泡正在缓缓升起,它把周围的“花瓣”慢慢推开,然后朝着星空垂直上升,仿佛一根无限高大的花蕊。一旦它破裂,喷向我们的绝不是甜美的花蜜,而是炽热的高能辐射。

我们立即开始切断基地里所有关键设备的电源,准备迎接辐射冲击。

“那玩意儿什么时候会碎?”我一边敲键盘一边问不远处的白露,太阳上的“蓝色浪花”的图像显示在基地大厅正前方,就在我们说话的同时,那根花蕊仍在不停生长,目前它的高度已经超过了地球赤道的周长。

“说不好,也许下一刻,也许明天,总之很快。”白露飞快地操作着面前的按钮和开关,头都没抬,“国际天文台正在计算,应该马上就有结果了。”

她话音刚落,大厅前方的图像旁边就跳出了一个红色的倒计时:174分钟52秒。

“我们得抓紧点儿了。”白露瞥了一眼倒计时。

“他们能算得这么精确?”我瞪着不停减少的秒数问。

“太阳模型两个世纪前就不是什么秘密了,这一百年来联合政府又拨了不少钱在天文学研究上,把这个模型做得越来越精细——虽然有《静默法案》,但他们还是知道天文学的价值嘛。”白露捋了一下被汗水浸湿的头发。“快干活吧,我们还剩——”她低头看看屏幕,“一半的设备没有断开。”

约三小时后,那根纤细花蕊的顶端无声地碎裂。等离子流像火山一样喷涌而出,随着太阳自转,等离子流在太空中甩出了一道长长的圆弧,从人类的角度看,这是一条宽达十万公里、以每秒两千公里的速度朝地球汹涌而来的潮水——或者可以称之为太阳潮。

二十小时后,日冕抛射物质风暴般扫过地球,吹得地球磁场剧烈抖动起来。地磁扰动令许多城市的供电系统陷入瘫痪,导致了一次波及全球的大停电事件。

太阳潮掠过地球后,我们又渐次重启所有设备,检查有无故障和损失。月球激起的蓝色浪花影像依然悬浮在基地大厅里,它位于太阳赤道附近,面积大约是俄罗斯的三十倍。

“真美啊。”我不止一次听到从影像前路过的人发出这样的惊叹。

但好景不长,太阳表面的火海不久就开始向那朵蓝色浪花反扑,浪花中央的花蕊慢慢缩回,周围的花瓣也逐渐闭合、变回耀眼的金色与白色。

又过了五十四个小时,国际天文台向全世界发出通告,那朵浪花彻底沉没了。

那些日子里所有诗人和画家都在哭泣,人类艺术的一个永恒源头就此彻底消亡。

十 漏光灾难

我和白露平静地生活了十五年。这样的日子持续到漏光灾难发生为止。

这场灾难中几乎无人丧生,但它对人类的影响却无比深远。它改变了整个历史前进的方向。

结婚后不久,联合政府就把我们从天幕调回了地面,我被分配到动力研究所,白露则进入能源研究所工作。

我们两个都走上了父辈的道路。我父亲生前在1606基地负责天幕经纬线发动机的维护,而她父亲如今已经是六号地幔引擎的总工程师。联合政府向这两个研究所倾注了大量资源,要求我们研发能够用于星际航行的大推力引擎及持久型能源。

联合政府的目光放得很长远。隐形天幕终究只是权宜之计,人类不可能永远躲在一个球壳里,他们的思路是以隐形天幕给人类再换来至少一千年的发展时间,只要人类制造出能以十分之一光速机动的大型星际飞船,我们就可以自由地向银河系其他角落迁移,而不必担心被行星粉碎机追上。

动力研究所的进展比较快,十五年间,我们先后设计出了多种重型引擎,但能源研究所始终无法突破核聚变技术的最后边界,无法为这些引擎提供配套的强大能源输入。

终于,联合政府宣布,世界灯就要点燃了。

这也就意味着白露他们完成了技术攻关。

能源研究所给所有员工放了个假,以庆祝这具有历史意义的伟大事件。趁着假期,我和白露决定去熔铁山脉旅行,并在那里见证世界灯的第一次亮起。

熔铁山脉位于澳大利亚东海岸,它所在的地方曾经叫作悉尼。如其名字所示,这是铁水冷凝形成的一连串高山。

“天幕,该死的天幕,它毁了我们国家的明珠。”从堪培拉乘车前往熔铁山脉时,我们聘请的当地向导一路都在不停抱怨,“地表的所有矿产加在一起,也远远无法满足这项荒唐工程的需求。据说光是天幕骨架就得用掉六十倍于阿尔卑斯山重量的铁和铝,世界上只有一个地方有那么多金属——地心。那些狗屁倒灶的地质学家说,地核整个儿就是个大铁球,半径有三千多公里,这铁球还分内外两层,最妙的是,外面那层是液态的,我们只需要打个洞下去,熔融铁镍就会像喷泉一样源源不断地冒到地表……”

白露看了看天边,熔铁山脉黑暗的轮廓在夜幕中依稀可见,它高耸在我们面前,山背后遥远的地方似乎传来了太平洋的涛声。

“嗯……他们没控制好这个喷泉,对吧?”白露谨慎地问。

“废话。一百年前,他们就在这儿钻了个很深很深的洞,直达地幔与地核的分界线古登堡面。我真希望拿联合政府的屁眼去堵上它。”向导指指前方,“地核的压强是大气压的一百三十万倍,换句话说,在地核里,一张书桌那么大的地方要承受一百三十艘航空母舰叠在一起的重量。联合政府本以为可以控制住外地核的喷流,但古登堡面即将打通之际,地核的熔融金属就在高压驱动下冲破最后一层薄薄的岩石,涌入了井道。随后液流迅速穿过地幔和地壳喷出地表,形成一道三千公里高的壮观喷泉。即便只算地表以上那部分,铁泉也高达数万米。灾难发生时正是夜晚,它像喷发的火山一样照亮了夜空,铁泉穿过云层,在空中散开,形成一朵灼热、瑰丽的死亡之花,附近数百平方公里的大地上下起了铁水的暴雨……①”

“政府没有堵住井口吗?”我问。

“他们能堵住火山吗?”向导冷笑了一声,“那群蠢猪毫无办法,只能等着铁泉自行冷凝。喷发持续了两天两夜,在大地上留下了一条壮观的金属山脉,又过了两个月,山脉的外表才冷却下来,从红色转为黑色,但几年之内整条山脉周围都热得无法接近,因为山体里面的热量仍然在源源不断地散发出来。每逢下雨,整条山脉上就会升腾起大团炽热的蒸汽,远远望去,那些金属山峰就像耸立在浓雾中的海上孤岛。”

“有多少人遇难了?”白露捂住了嘴。

“没法准确统计,能确定名字的丧生者超过六百万。”向导抖了抖他的大胡子,“整个悉尼啊!从周围的乡村、田野到市中心,再到工业区、海岸和港口……全都封在了铁水下面。如果没有意外,大约一千万年之后,地表风化作用将磨平熔铁山脉,让不幸的悉尼重见天日。按人类的标准看,这座城市已经近乎不朽了。要我说,这儿本该开辟成一个国家墓园,结果它却变成了一处新的景点……”他絮絮叨叨地嘟哝着。

晚上八点多,向导带着我们开始攀登熔铁山脉。在山脚下,他扔给我们两双奇形怪状的靴子,“穿上这个。”

“这是什么?”我掂了掂靴子的分量,相当沉。

“磁铁鞋,攀登熔铁山必须用这玩意儿。”导游说着自己也换上了一双这种靴子,“山表面都是光滑的金属,想靠脚走上去根本不可能。”

我们顺着山道刚往上走了几十米就累得大汗淋漓。“跟紧我。”导游还不忘回头关照我们,“看见那些红色的东西了吗?”他用手电筒照了照旁边的山体,山道呈黑色,但熔铁山的大部分山体却呈红色,“那都是一百年来风吹雨打积攒下的铁锈,比积雪还厚,如果不小心踩进去,你就会一路摔到山脚,顺便引发一场由铁锈构成的雪崩。”

我们走走停停,终于在午夜过后抵达了山顶。那里有一处平坦的空地,空地上已经聚集了不少登山者,他们围着一个燃气炉坐成一圈取暖,还有几个人在火上烧烤着香肠。

“嘿,伙计们,劳驾往边上让让。”向导看起来和这些人很熟,他打了声招呼,几名登山者挪了挪位置,给我们三个人腾出坐下的地方。

我们对面的一个登山者打开背包,扔过来三罐啤酒。“喝吧,不要钱。”他说,“你们打哪儿来?”

“中国。”我接过啤酒回答。

“万里迢迢过来的吗?可真够远。”他伸出一只骨节粗大的手,“叫我雷管就好。我来自德国。”

“德国也很远。”我笑着和他握了握,“这不是你的真名吧?”

“雷管在行星武器研究所工作。”向导插嘴道,“那儿的人都这副德行,说话连标点都要节省,好像生怕逗号和句号的排列顺序会泄露机密一样。”

“如果没有要命的保密制度,我很乐意跟大家坦诚相见。”雷管苦笑着耸耸肩。

行星武器研究所是联合政府下辖的学术机构中最神秘、最受注重的一个,就我所知,它每年获得的拨款超过了动力和能源两大研究所的总和。“据说你们一直在研究对抗行星粉碎机的武器,是真的吗?”白露好奇地问。

“这是公开的秘密。”雷管又耸耸肩。

“嘿,雷管老兄,说说你们最近在干什么吧。”另一名登山者砰地打开啤酒罐,“我们要怎么干掉二十光年外那个大家伙?”

“无可奉告。”雷管再度苦笑。

“你嘴巴比石头雕像还严实。”那个登山者摇摇头,“反正,只要没有批准,连一只蟑螂都爬不进你们的大楼。说不定你们在里面开了个脱衣舞酒吧,每天和大奶子辣妞鬼混呢。”

“如果我告诉你我的工作内容,哪怕只是我昨天在笔记本上随手划拉的几个算式,那么在座各位下山后都得去一个绝对安全的地方住上至少十年。”雷管眼里闪出了一丝危险的光芒。

登山者自觉没趣,干笑了两声,开始喝酒。

“你们看,天幕就要合拢了。”向导突然指指头顶。

众人纷纷抬起头,夜空中明显可见几十个巨大的三角形区域,三角形内布满了星星,三角形之外的空间则漆黑一片。接着,这些三角形区域开始向内慢慢收缩,群星一颗接一颗消失——天幕上的所有采光窗正在同步关闭。

大约半小时后,最后一颗星星也消失在了无边的黑暗中。我站起身向四周望望,五步之外就看不见任何东西,唯有远方太平洋的涛声仍然起起落落。广袤的澳大利亚东海岸上,我们面前这个小小的燃气炉似乎是唯一的光源。

“凌晨四点。”雷管看看手表,“世界灯一小时后点燃。诸位,人类正式进入了隐形时代。敬新时代。”他说着举起手中的啤酒。

“敬新时代。”大家都举起酒罐,和身边的人碰了碰。

“敬未来的一千年。”向导咕哝着,啤酒泡沫破裂的声音在他的大胡子后面不断响起。

时针指向五点时,一道突如其来的强光充斥了天地之间,刺得所有人一时都睁不开眼。等眼睛适应这光线后,我们再次抬起头,天空中亮起了几团明亮的白光,它们排成了一条南北方向的直线,这些光团紧贴着天幕的内表面,自西向东缓缓移动。

“那就是世界灯吗?”有人惊叹着问。

雷管从身边的大背包里小心地拿出许多仪器零件,在远离火炉的地方组装起了一架天文望远镜。

“这是台太阳望远镜,我想它也应该可以用来观测世界灯。”雷管说着给镜头插上一张滤光片,然后把镜筒瞄准了离我们最近的一个光团。

“嘿,老兄,也借我们瞧瞧吧!”登山者们纷纷围了过去。

雷管从望远镜前让开后,我凑了上去。在望远镜的视野中,我清楚地看到世界灯是个巨型火球,它悬浮在一个“灯座”般的圆台下方,而这个圆台正沿着天幕上的一条纬线疾驰。火球表面不断迸发出亮白色的离子射流,仿佛微型的耀斑和日珥。这颗人造恒星的光芒淹没了周围的一切,它所至之处,天幕内表面的结构细节都消失了在明亮灿烂的灯光里。

“你要看看吗?”我回头问白露。

“不了。”白露摇摇头,“我太熟悉那东西了。”

于是我侧开身子,把望远镜让给下一位登山者。

“谁能解释一下那玩意儿是怎么造出来的?”向导指着世界灯问道。

“那些火球都是靠磁约束装置悬浮在空中的核聚变炉,”白露回答,“天幕高度只有一百公里,因此每一盏世界灯只能照亮大约方圆一千公里的地面,我们一共建造了一千五百盏世界灯,总光照范围足以覆盖半个地球。为了让人们习惯,它们围绕地球运行一次的周期也是二十四小时,这样就形成了昼夜交替。”

“了不起,这是人类自己创造的太阳。”雷管点点头,又举起了手中的酒罐,“敬新的太阳。”

“敬新的太阳。”大家纷纷举杯,一时间这里仿佛变成了远古的祭坛,我们像拿着陶罐和泥碗的祖先一样,朝苍天致意。

世界灯的灯光倾泻在熔铁山脉的山坡上,我们看清这山坡并非一个光滑的斜面,而是布满了水波似的涡状花纹,显然那就是当年铁水恣意流淌留下的痕迹了。太平洋的波涛拍打着锈迹斑斑的山脚,一群水鸟掠过清澈的蓝黑色水面,似乎在追逐鱼群——至少海洋对人类创造的阳光没什么意见,对鸟儿和鱼儿来说,今天的晨曦与过去亿万年来的晨曦并无不同。

登山者们开始各自收拾东西,准备下山。但我们的向导不知为何站在了那里,皱眉盯着头顶的天幕。

“怎么了,向导先生?”我问。

“是我看错了吗?”向导说着伸手指指天空中的一个光球,“天幕的采光窗好像正在重新打开?”

听到这话的所有人都停下了脚步,抬头顺着向导指的方向望去。

两分钟后,没人再怀疑了。每个世界灯的正上方都滑开了一扇采光窗,旭日淡红的光线从采光窗中照射下来,映得云朵泛起了玫瑰般的色泽。

“怎么回事儿?”人们惊讶地交头接耳。

忽然,世界灯全部熄灭了,天地间一下子黯淡了很多。

“这是你们的安排吗?”我转头问白露。

“不是!绝对不是!”白露震惊地连连摇头,“我不明白——”

她话还没说完,世界灯就又亮了起来,随即再度熄灭。这些白色的光球似乎在按某种规律闪烁。雷管看了一会儿,脸色变得越来越冰冷,“这是信号。有人在拿世界灯当信号灯,向外传递消息。”

“谁在传递?传给谁?为什么要传?传了什么?”问题瞬间从四面八方涌来,包围了雷管。

“冷静点儿,我知道的不比你们多。”雷管说,“你们注意灯光闪烁的频率和间隔了吗?它们构成了一个质数数列。”

一时大家都不说话了,每个人都在默默数着世界灯亮起和熄灭的节奏。

11,13,17,19,23……闪烁到29,也就是第十个质数之后,世界灯恢复了长亮,采光窗也随之慢慢合拢。

白露像是突然想到了什么,她迅速从衣袋里掏出地图看了看经纬度,又看了看手表,之后像被抽干了血液一样变得面色煞白,一屁股跌坐在地上。

我试图扶起她,但她的身体像烂泥一样瘫软,好像连一丝力气都没有了。

“完了,我们完了。”她喃喃道,“隐形天幕计划已经失败了。”

“为什么这么说?”我蹲下来抱住白露的肩膀,试图安抚她。她在我怀里不停颤抖,接着抽泣了起来:“刚才……采光窗……对准的方向是,是……”

我大惊失色,一把夺过她手里的地图,对了一下表上的时间,然后在脑海中飞速计算天球坐标——

“格利泽581!”有人已经喊出了答案。

周围的嘈杂声变得遥远了起来。我感觉整个世界正在核聚变的灯光下慢慢融化。

有人利用世界灯朝二十光年外的行星粉碎机发送了一串质数数列——自然界中不可能出现的数列。这等于是在向它大喊:快来吧!我们这里有智慧文明!

那一串光将在二十年后抵达格利泽581,接着死神就会启程。

“我们该去哪里?”向导呆呆地问,看上去有些不知所措。

(未完待续)

刊登于《科幻世界》2020年11期

最热文章

完美人生

隐形时代(下)(1)

隐形时代(上)(1)

【榕哥烙科】第537期:进化的速溶咖啡,如何越来越醇?

“瓷韵中秋,科技添彩”——2024年中国科技馆陶瓷主题中秋专场活动

守时大神——空间冷原子钟

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号