四 格利泽581c

之后的日子里,这个惊叹号般的巨大物体就一直停留在联合国广场上,再也没有移动过。它像一座刺破云霄的纪念碑矗立在纽约的天际线上,因此人们将它称为“警告碑”。

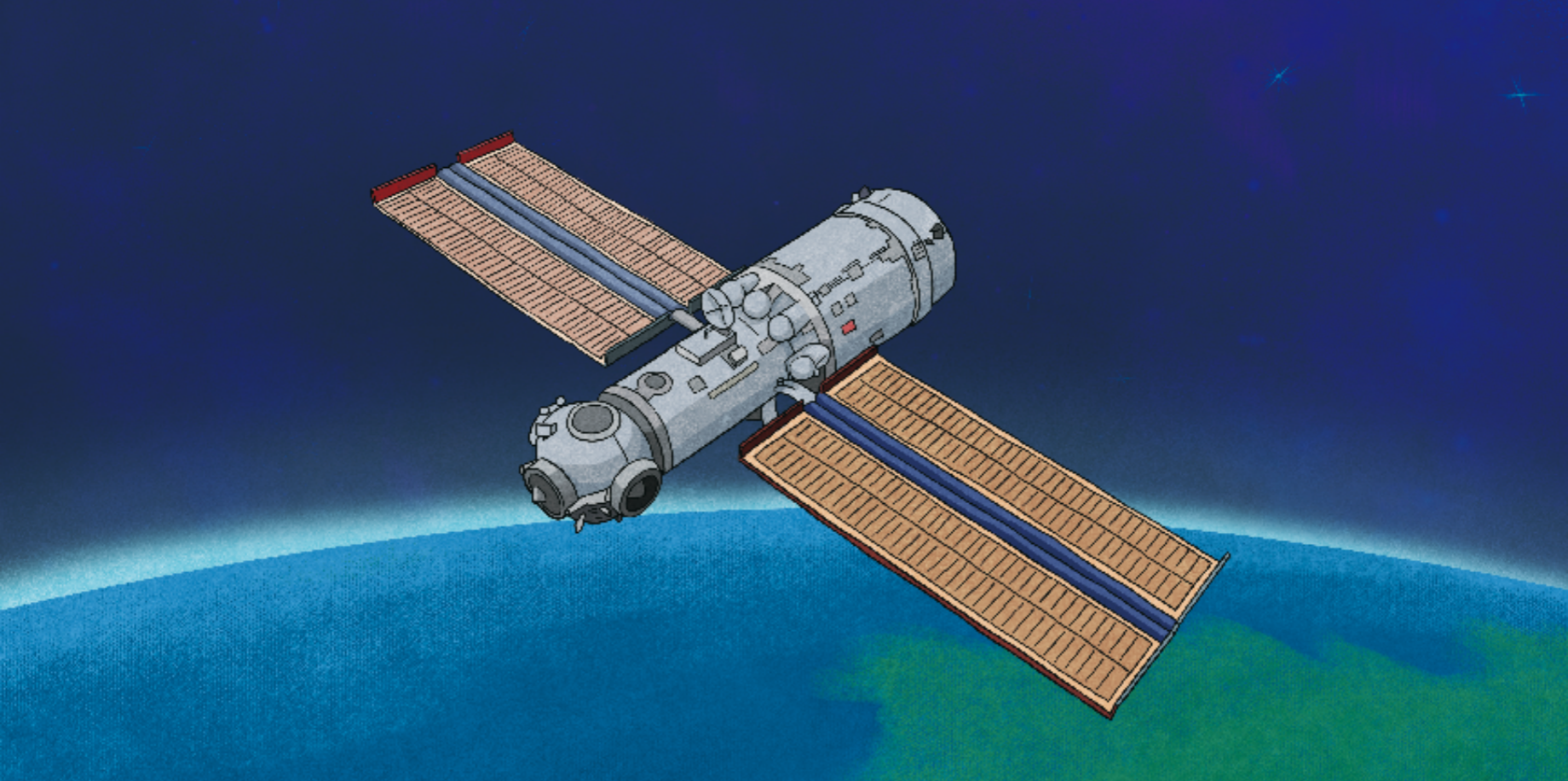

根据警告碑提供的信息,全世界的天文观测系统纷纷把望远镜方向掉转,指向了二十光年外的一颗恒星——格利泽581。

然后,人类看到了行星粉碎机。

如警告碑所展示的那样,它是一个甜甜圈形状的物体,或者也可以说是一个巨型轮胎,这轮胎厚达五千千米以上,直径则超过三万千米,完全可以将地球这样大的一颗行星套在其中。轮胎内缘有一圈扁平、锋利的刀片,人类看到它时,这些刀片正旋转不停——它正在粉碎格利泽581的一颗行星。

那颗行星的编号是格利泽581c,天文学界对它并不陌生,它表面温度宜人,体积与地球相近,曾有许多人认为它上面存在深邃的海洋,甚至可能像地球一样布满了生命。

但那些生命,如果它们的确存在的话,显然永远没机会拥抱银河系中的其他文明了。

格利泽581c像一个脖子上套牢了绞索的囚徒,又像一个一半被塞进削皮器的巨大土豆,行星粉碎机的刀盘撕裂、磨碎了它的大陆,在望远镜的视野中,那些刀片沿着周长十万千米的粉碎机内壁高速移动,大约每一百小时旋转一周,行星的碎片穿过刀盘的间隙飞往宇宙空间,形成一道长达百万千米的喷泉。格利泽581c如今只剩下一块半球形的残骸,整颗行星的横截面直接袒露在宇宙中,它熔融核心的光芒把行星粉碎机的内壁映得一片暗红。

人类在恐惧中看着格利泽581c被肢解成一片绚烂的星尘。六个月后,行星粉碎机的刀盘终于停止旋转,格利泽581c彻底不复存在,格利泽581恒星周围出现了一片面积达数千亿平方千米的稀薄云团,其中布满了昔日构成那颗不幸行星的气体、冰晶以及岩石碎屑。

格利泽581c距离地球二十光年,携带它毁灭景象的光线要走二十年才能抵达太阳系,换句话说,人类看到的是二十年前发生的事情。那之后行星粉碎机似乎进入了休眠状态,它静静地围绕格利泽581旋转,一次又一次穿过它亲手创造的那片星云,仿佛一个巡视自己国土的残酷君王。

特使率领代表团又一次来到警告碑前。

“我们怎样才能免于灭顶之灾?”他用带着恳求的语气发问。

“我是警告,不是答案。”红色球体的回答和上次一模一样。

“行星粉碎机为何停止了行动?”

“它没有停止行动,它一直在观测,寻找下一个目标。”

“它是否知道我们的存在?”

“也许知道,也许不知道。”

“银河系中只有这一台行星粉碎机吗?”

“是的,十亿年来都是如此。”

“无意冒犯,但我们觉得您告诉我们的信息中有许多疑点。例如, 一台机器怎么能看守如此广袤的银河系?这样的狱卒,岂不是形同虚设吗?”

“恰恰相反,一台就足够了。这是非常经济节约而又高效的办法。行星粉碎机能以十分之一光速机动,横穿银河系只需要一百万年,你们应当知道,一百万年在进化历史上不过是短暂的一瞬间。在你们的行星上,最早的单细胞生物进化成最原始的脊椎动物花了差不多三十亿年,最原始的脊椎动物进化成人类花了五六亿年,而你们从学会直立行走到建立起今天这样的文明社会,又花了两百万年。因此,行星粉碎机有充足的时间从银河系任何一个角落赶到任何一颗行星,过去十亿年里,没有一个银河系文明能在它降临前发展出足以逃离银河系的技术。”

特使无法反驳。以人类目前的水平,想要离开银河系的确是痴人说梦。

代表团花了很长时间与警告碑交流,但得到的有用信息寥寥无几。夕阳逐渐落下,在暮色中,警告碑的红色愈发鲜艳、浓郁,特使顺着碑体向上望去,这个世界上最大的惊叹号简直要刺破苍穹。在苍穹深处,在逐渐浮现的灿烂群星之间,死亡正默不作声地徘徊。

这就是人类对童年的最后记忆。

五 静 默

警告碑抵达地球后,人类经历了静默的十年。

这十年给一代人打上了深刻的烙印。随着《静默法案》出台,一夕之间,世界倒退回了邮轮和电报的时代。

一位生于静默岁月的老人回忆说,在他眼里,时代是有形状的。他们父辈那一代是山峰,沐浴在人类黄金岁月的余晖之中;他们儿女那一代是峡谷,因为生存危机而显得格外理智、冷静;唯独他们自己这一代,是悬崖,在黑夜和浓雾的遮挡下,没有人看得见前路,也没有人看得见希望。

人类拥有的一切自卫武器在行星粉碎机面前都显得荒唐可笑。联合政府做了详尽的战争推演,其结果显示,即便将全球工业能力都投入核武器的生产,再把这些核武器一次性投入战场,集中攻击行星粉碎机上的一点,行星粉碎机的运转也丝毫不会受到影响,顶多是给它表面增加一座无关痛痒的环形山罢了。

“这不是试图用手枪击沉航母,不,比那还要可笑得多。”联合政府的发言人这样评论,“这是试图用弹弓炸掉喜马拉雅山。”

于是静默岁月来临了。《静默法案》出台后,广播电视行业和天文学界受到了前所未有的高压监控,卫星与信号塔全部停止了使用,民间的无线电设备被大规模查封、销毁,一切向地外空间传送信号的行为都视为犯罪,在无线电频段上,人类文明陷入了完全的沉寂。古老的有线电话被请出博物馆,重新进入千家万户;在电话连接不到的乡村,通信再度依赖于信筒和邮差。虽然二十光年的距离足够把人类发出的任何电磁波都稀释得无法分辨,但恐惧令联合政府决定以最严厉的方式管制通信。

那位老人晚年在回忆录中写道:我们这一代人都被迫养成了说话悄声细语的习惯。静默法案撤销前,每个人张嘴前都会下意识抬头看看天空,好像担心交谈声会引来行星粉碎机的注意似的。

“不敢高声语,恐惊天上人。”他这样自嘲。

在第十年行将结束时,联合政府宣布了隐形天幕计划,它将令人类免遭被行星粉碎机毁灭的命运。

一个波澜壮阔的时代就此拉开序幕。

六 观星者

从月球发动机启动以来,又过去了十年。这十年间,隐形天幕工程的建设进度越来越快,人们用无数块“单元板”逐渐填满经纬线之间的空隙,金属的灰色慢慢代替了天空原本的蓝色,每当黎明和黄昏时分,阳光从地平线照向钢铁铸就的苍穹,那些单元板就会像漫天的大雪一样熠熠生辉。

我陪母亲去看望父亲。飞机从沈阳起飞,很快穿过稀薄的云层,透过舷窗向外看,我们头顶灰色的隐形天幕上排列着一行行三角形的孔洞,每个孔洞的面积都堪比一座城市。

那是隐形天幕工程特意为地面留出的“采光窗”,从孔洞中能看到细碎的蓝天,一根根粗大的三角形光柱穿过孔洞照在辽阔的陆地上,随着天幕的自转,这些光柱也慢慢自西向东移动,像上帝的手电筒一样,在群山、旷野以及东海水面上画出一个个金黄色的巨大三角形。

飞机降落在纽约肯尼迪机场前,我们远远就望见了那座鲜红似火的警告碑,它矗立在曼哈顿岛的天际线上,比纽约所有的摩天大楼都高出一截。

下飞机后,我们乘车进入市区,前往警告碑。

人们围绕着警告碑修建了一片环形广场,广场上密密麻麻树满了白色的墓碑。警卫查验过我们的证件之后,挥挥手放行了。

圆环被分成了二百多块扇区,像联合国大厦一样,这片广场也属于全人类,世界上每个国家都拥有其中一块扇区。

我们进入中国扇区,这儿已经被上万座墓碑挤得水泄不通,扇区中央有一条通往地下的阶梯,圆环广场在地下还有三层空间,第四层正在施工,未来也许会扩建第五层、第六层,以容纳越来越多的逝者。

我们又花了点儿工夫找到父亲。他安息在一块白色大理石之下,大理石上刻着他的名字。在他周围还有一百多块同样的大理石,这些墓碑上刻着的出生日期不尽相同,但辞世的日子却完全一致。

我默念着父亲名字下面那个日期。

那一天,隐形天幕被陨石击中,并开始向地面凹陷、坍塌。为了防止陨击区的下坠将整个天幕拖垮,当时留在陨击区的工作人员毅然决然地断开了这片区域与周围所有经纬线的连接,两万平方千米的天幕残片因此坠向地面,并造成了三百二十五万人的伤亡。这场灾难被称为“天崩灾难”。

父亲是断开陨击区连接的一百四十名操作员之一。在他们身后,骂名滚滚而来。遇难者家属们将他们与希特勒、松井石根这样的屠夫相提并论—— 一百个人有什么资格决定牺牲三百万多人的生命?

但联合政府坚持将这一百四十人与三百万遇难者的骨灰合地而葬,一起埋入警告碑旁的圆环纪念广场。

我回头望了望环形纪念广场的入口。那里竖立着一块黑色石碑,上面用人类所有语言镌刻着同一句话:

为隐形天幕计划牺牲的英雄们在此安息。

那已经是十年前的事情了。可就在今天,环形广场外也仍然有人举着巨大的牌子和条幅示威,要求将这一百四十个操作员“赶出”广场,以告慰被他们“杀害”的遇难者们。联合政府的警卫们把守在陵园入口处,严阵以待。

每个在修建隐形天幕过程中不幸身故的人都葬于各自国家的扇区,在我们旁边不远处是日本扇区,与中国扇区相比,那边就显得空旷了很多,日本人的墓碑甚至连地表一层都没有填满。

一个衣衫不整的女人忽然跌跌撞撞地闯进了我的视野,她看起来五六十岁,斑白的头发上有几片不知怎么沾上去的青草和落叶,两名警卫在她身后边追边喊:“早川晴子女士,这里是公墓,请您停止这种行为!”

那个女人置若罔闻,从我和母亲身后飞快跑过,径直冲进了日本扇区。她弯下腰仔细查看那些墓碑上的名字,嘴里不知念叨着什么,警卫们赶上她,一左一右把她架了起来,“早川晴子女士,联合政府已经警告过您,这样扰乱公共秩序的行为再有一次,您就要被拘留了!”

“我的女儿在哪里?你们把她藏到哪里去了?”晴子爆发出与她娇小身躯不相称的大嗓门,她声嘶力竭地呼喊着,“告诉我,真秀在哪儿?我知道你们把她留在了月球上,我知道你们没有带她回来!你们这群懦夫,把她还给我!”

“关于早川真秀女士的事情,联合政府已经向您做出过解释,我们深感抱歉。”一名警卫说,“但这不是您打扰数百万牺牲者安息的理由。”

晴子被架着走过我们身边时,我和她对视了一眼,她的眼神疯狂而迷茫,那双黑色瞳孔深处埋藏着某些令我不敢直视的东西,因此我很快移开了目光。

“别看。”母亲在我耳边低声说着,同时在父亲坟前放下一束花。

这样的人我们见得太多了。联合政府没有能力找到每一位遇难者的尸骨,因此总有些家属认为自己的亲人仍然活着,并要求联合政府给他们一个说法。十年前那个不见星月的夜晚,我们把父亲送来这里时,环形陵园外面黑压压挤满了人,呼喊着要他们的亲人回来。如果不是母亲用身体把我和他们的目光隔开,我是没有勇气抱着父亲的骨灰盒走到那块墓碑前的。

“袁先生,袁先生,请帮帮我!”晴子忽然又呼喊起来,我们转过头,发现她正冲着不远处的一位老人拼命挥舞双手,老人身边还有一个小女孩,似乎是他的孙女。“爷爷,那个阿姨是不是在叫你?”小女孩仰起脸,天真地问。

“是,但爷爷帮不了她。”老人有些悲伤地摇摇头。

警察架着晴子渐行渐远,她的喊声也慢慢消失,陵园重新恢复了寂静。

我瞥了一眼老人面前的墓碑,从上面的逝世日期看,墓主人也是当年断开天幕连接的操作员之一。

“是我儿子。”老人发觉我在读墓碑铭文,随即解释道,“希望你们不要怨恨他。”

“不会的。躺在这里的是我丈夫。”母亲指指父亲的墓碑,“他们都是英雄,虽然许多人无法理解。”

“阿姨说得对!我爸爸——是大英雄!”小女孩骄傲地拉长了声音说道。

“小声一点儿,星星。”老人轻轻拍拍她的头顶。

“您认识刚才那位女士吗?”母亲好奇地问老人。

“她叫早川晴子,是个优秀的宇航员,曾经参与了月面最重要的一台发动机——第谷环形山发动机的建设。”老人叹了口气,“她的女儿早川真秀,以及她的女婿徐江明也都参与了这项工程。但可惜,两个年轻人十年前没能随阿尔忒弥斯号飞船一同返回地球,没人知道他们去了哪里,晴子也因为这件事情逐渐精神失常了……多好的年轻人啊!”老人一时似乎陷入了回忆。

“您当时也在月球上吗?”母亲和老人攀谈起来。

“不,我只是个天文学家罢了。”老人连忙摆手,“我负责规划了月球的陨落轨道,环形山发动机的方位布局都是根据我的计算确定的。其实我觉得,我才是那个该为这些无辜消逝的生命负责的人。”老人望望周围森林般的墓碑,语气中充满了沉重的愧疚感。

“您是袁恪礼教授?”母亲惊讶地问,这个名字多年前经常登上报纸和学术刊物。

“我儿子牺牲后,我就离开了学术前沿。作为一个月球学家,我亲手杀死了月亮,这辈子我都无法再直视它了。”袁教授低下了头。

“发动机的角度偏转不能怪您。”母亲说,“那是无法控制的偶然错误。”

“我们再也错不起了。”老人慨叹,“人类正走在钢丝绳上,踩偏一步,就要万劫不复。”

母亲抬头看了看高耸入云的警告碑。这个不可思议的物体显然出自一个远比人类先进得多的文明之手,但那个文明已经成了死者——与圆环广场上安葬的众多死者一样。

“阿姨,哥哥,你们要不要加入‘观星者’的行列呀?”老人的孙女奶声奶气地问我们。

“那是什么?”我蹲下身问她。

“是爷爷发起的一个请愿活动!”小女孩从背包里掏出一块横幅,在我们面前展开,横幅大得把她整个人挡在了后面,“爷爷认为,联合政府对天文学家的管制太严格了,我们应该享有看星星的权利!”

我读了一遍黄色横幅上的红色大字:让孩子们看看星星!

“自百年前那段静默岁月以来,联合政府一直保持着对天文学界的高压监管。”袁教授摸了摸小姑娘的头,“许多天文观测设备可以很容易地改建成向宇宙发送电波的信号站,所以《静默法案》规定,天文学家的研究必须向当局报备,经批准后才可以进行。但你们知道整个现代天文学的开端是什么吗?不是先进的射电天文台,不是哈勃望远镜,不是伽利略用来观测木星的小圆筒,不是张衡的浑天仪,甚至也不是古埃及和古巴比伦遗迹里那些画着星座的石板,而是两百万年前荒凉的大地上,一个刚刚学会直立行走的人抬头看了一眼灿烂的星空。”老人挺了挺佝偻的脊梁,“和其他一切自然学科一样,天文学前进的动力是人类永不泯灭的好奇心。而好奇心是不应该由政府批准的。”

“等世界灯点燃之后,政府就会封死隐形天幕,挡住所有星星!”小女孩挥舞了一下横幅,“爷爷说,我们应该在天幕上留下一些永久的观测窗口。”

“世上只有两种平等,一是阳光,二是死亡。”袁教授说,“我给孙女取名袁星星,也是希望以后的孩子们都能看见头上广袤的宇宙。”

“对很多人而言,现在抬头只能看见绝望。”母亲仰望着天幕说。临近黄昏时分,天幕上那几排采光窗的颜色从蓝色慢慢变为橙色,一根橘红的三角形光柱笼罩了曼哈顿岛,不远处的警告碑显得愈发鲜艳。

“那是大人眼中的宇宙,不是孩子眼中的宇宙。”老人摇摇头,“用恐惧去掐灭孩子的好奇心,无异于掐灭人类未来的火种。”

“加入我们吧,哥哥!”袁星星掏出一支笔递给我,同时指指那块横幅。

“好啊,小姑娘。”我笑着在横幅上写下名字,转身把笔递给母亲,母亲也在横幅一角签了个名。

“谢谢两位。”老人感激地点点头,“我这次是受联合政府邀请,来纽约谈谈天文学界的情况。我们会努力说服更多人成为‘观星者’的!”

“我们要上去吗,爷爷?”袁星星看着高耸入云的警告碑说。

“没错,联合政府总部就在那里。”老教授指指纪念碑顶端。

“难得来一趟,上去看看吧?”母亲问我。我点点头,于是我们四个人一起向警告碑走去。

这块来自未知文明的神秘遗物已经沉默了整整十年。十年前格利泽581c毁灭的那个下午,它和人类代表团进行了最后一次交谈,之后不论人类如何尝试沟通,警告碑再也没说过一句话。

就好像它变成了创造它的那个文明的墓碑。

警告碑陷入沉默后,有些大胆的人试图爬上那个巨型圆球,之后又试图爬上圆球上方的细长巨柱,但警告碑并未作出任何回应,仿佛默许了这种行为。

于是联合政府干脆修了一条长长的扶梯,从地面直达圆球顶部,以方便游人参观。巨柱悬浮于圆球上方五十米左右,起初有很多人担心它会坠落下来,但多年来巨柱始终没有挪动过位置,因此联合政府又在圆球和巨柱之间修建了一座垂直升降梯。升降梯贴着巨柱外壁,直达巨柱顶端。

我和母亲乘上巨柱升降梯,曼哈顿岛在我们脚下渐渐缩小,我们穿过稀薄的云层,前往警告碑顶部。联合政府把那里改建成了一片边长三百米的正方形广场,从那儿人们可以眺望整个纽约州。

一千三百多米的高空,狂风凛冽。碑顶广场中央矗立着一座巍峨的大厦——联合政府驻地,它和隐形天幕同时动工兴建,令人惊异的是,直到大厦落成,巨柱和它下方的圆球之间的距离都没有丝毫变化,仿佛压在碑顶广场上的不是一幢楼,而是一根轻飘飘的芦苇。警告碑的制造者就这样向人类展示了自己的技术水平。

但他们还是倒在了行星粉碎机面前。

袁教授和我们告了别,带着小孙女走向联合政府大楼,我和母亲只是普通的观光客,因此不能进去。

我陪母亲来到广场边缘,从这里向下望去,流经纽约的东河与哈德逊河就像两条纤细的小溪。

“你打算瞒我到什么时候?”母亲轻声问我。

我有些惭愧地低下了头,“妈妈,你知道了?”

“我不傻。”母亲摇摇头,“但是你应该早些告诉我。”

“我下周就要去隐形天幕上报到。”我说。

母亲久久望着我。“去吧。”她最后说。

“谢谢你,妈妈。”我张开双臂抱住了她。

“这是一场战争。”母亲说,“像所有经历战争的母亲一样,我能奉献的只有自己,自己的丈夫以及自己的儿子。凡事小心,注意安全。”她轻轻拍着我的后背。

七 隐形天幕

一周后,我从沈阳搭天梯出发。在沈阳的任何角落都能看到市中心那条直入云霄的黑色缆绳,它一头连接着地面,一头连接着离地一百千米的天幕。

这是世界上最大、最高的电梯。十年前的中秋之夜,父亲就是乘它离开,再也没有回来。

天梯客舱呼啸着上升,出发二十分钟后,客舱抵达一万米高空,进入平流层;六十分钟后,客舱抵达五万米高空,进入中间层;九十分钟后,客舱抵达八万米高空,进入热成层;一百二十分钟后,客舱抵达十万米高空,接近天幕。

天梯缆绳尽头是巨大的接驳站,接驳站上方就是隐形天幕的第42纬线。直到这时我才发现,在地面上感觉天幕转动缓慢其实是一种假象,第42纬线以每秒几千米的高速从我们头顶呼啸而过,如果自转低于这个速度,隐形天幕就会“掉”下来,撞上地球。

接驳站的形状很像一只巨型夹钳,第42纬线内表面有一条铁轨般的凸起,接驳站就钳在这条铁轨上,钳嘴部位通过一组水平滑轮与铁轨接触,这样就能在天梯与地面保持相对静止的同时令天幕自由转动。像这样的天梯在全球各处共有一千座,沈阳只是其中之一。

白露在接驳站等我。

“林深!”她拥抱了我一下,“你说服你妈妈了?”

“她很支持我来这里工作。”我笑着回答。

“我还以为阿姨会拦着你呢。”白露仰起脸看着我。

“这是一场战争。”我说,“我父亲的牺牲不是我逃避战场的理由。”

“别说得像你明天就要慷慨赴死了一样。”白露笑着摇摇头,“来吧,我们去摆渡车站。”

接驳站和天幕之间存在每秒数千米的相对速度,直接从接驳站踏上天幕无异于与一枚飞驰的火箭迎面相撞,因此我们还要转乘摆渡车。

“看,1606基地过来了。”在摆渡车站的站台上,白露伸手指了指西面。我顺着她的手指望去,天幕内表面的那个位置上有一块明显的圆柱形凸起,随着天幕自转,它正向我们疾驰而来。

整个天幕上分布着一万个基地,众多建设人员平时就驻扎在基地内。由于天幕不停自转,各个基地与遍布全球的接驳站的相对位置也在周期性地改变,1606基地每天要掠过沈阳接驳站十七次,差不多每八十分钟就有一班前往那儿的摆渡车。

“走啦走啦,上车。”白露催促我。

摆渡车沿一条长长的弹射轨道逐渐加速,最终向东弹出接驳站。出站的一刹那,天空忽然暗了下来——巨大的1606基地刚好从后面赶上我们。此刻摆渡车已经加速到与天幕相对静止,它靠电磁装置向上吸附到天幕的第42纬线上,悬吊在天幕下面行驶,带我们前往基地。我往后看了一眼,沈阳接驳站正迅速离我们远去,几次眨眼的工夫,它就缩小得无法辨认了。

白露比我早来这里一年,在工作上,她算是我的前辈。

“要不要去外面看看?”吃过晚饭后,白露这样提议。

于是我们坐电梯前往基地顶层。那里是基地和天幕相连的部位,但要想抵达天幕外表面,还得穿过一段垂直竖井。我们穿上宇航服,竖井内的空气排光后,我们头顶井口处的闸门滑开了。

白露先爬了上去。“提醒你一下,待会儿可站稳了。”她回头意味深长地对我说。

钻出井口后,我看到了灿烂的群星。这十年来,随着隐形天幕工程进度的加速,每一夜人们头顶星空的面积都比前一夜更小,到今天,地上的人们基本只能透过采光窗看到几块小得可怜的星空。

而在这里,我能眺望整个银河系。星星们很亮,很高,很远,像晶莹的沙粒一样,镶嵌在无限深邃的宇宙之中。

我似乎理解了袁恪礼教授为何要发起“观星者”请愿活动。如果以后的孩子们再也看不到这样美丽的星星,那简直是一种残忍。

“低头看。”白露拍拍我的肩膀。

我照做了,然后差点儿摔倒。

我脚下是另一片深不见底的星空。我仿佛站在一块无限大的透明玻璃上,有那么一瞬间,我失去了方向感,脚底的触觉告诉我,我正站在隐形天幕的外壳上;眼睛却告诉我,我正漂浮在宇宙中,就像执行太空行走任务的宇航员一样。

我一定下意识地惊叹了一声,因为白露脸上露出了恶作剧得逞般的笑容。

我早就知道隐形天幕是个巨型光学隐形球壳,但第一次亲眼从天幕之外看到天幕的样子,还是令我无比震惊。

联合政府的思路很容易理解:既然无法与行星粉碎机作战,那就在它发现人类前将地球隐藏起来。于是隐形天幕诞生了。它表面的“单元板”采用了负折射率材料和复杂的变换光学结构,照在球壳上的每一缕光线都会经历多次弯曲、折射与反射,再从球壳上的对跖点①射出去。因此,宇宙中的观察者从各个角度都可以直接看到地球后面的物体,在它们眼里,地球就像变得透明了一般。

这是人类历史上最伟大的战略欺骗——让一整颗行星凭空消失。但从原理上讲,隐形天幕计划又十分简单,它与森林中的变色龙并无不同,变色龙靠皮肤上的色素让自己融入青苔和落叶,而隐形天幕则让地球融入黑暗的宇宙。

“那是月亮吗?”我指向天边,遥远的阴影中隐约可见一个苍白的亮斑。

“是的。”白露看了一眼,很快回答,“它现在距离我们两千五百万千米,已经进入地球和太阳之间的转移轨道。按照计划,还有五年它就要坠入太阳。”

人类可以把地球藏起来,但无法令地球的引力凭空消失。只要地球的质量还在,月球就会继续绕着地球运转,进而暴露地球的位置。因此,人类别无选择,只有抛弃这位陪伴了地球四十多亿年的可敬姐妹。

我用力眯起眼睛,试图看清月球是否还拖着长长的尾迹。“太远了,靠肉眼看不见的。”白露似乎明白我的意图,“但月球发动机仍在运转。”

“月球上还有人吗?”我问。

“十年前就没有了。”白露说,“环形山发动机启动后,月面人员也随之撤离,之后的月球变轨过程都靠计算机自动控制。走吧,我要给你看的东西还很多呢。”她向我伸出手。

我们在深不见底的黑暗中行走,头上是北半球的星空,脚下则是南半球的星空——地球对面的星空。这里并没有失重现象,地心引力仍牢牢地抓着我们,但四周除了群星以外什么都看不到,根本无从辨别自己身在何处,实在奇妙极了。

又走了一会儿,不远处亮起了一道似有似无的暗蓝色光芒,这道光芒像地平线一样展现在我们面前,隐约勾勒出了天幕的轮廓。白露带我朝着蓝光前进了十几分钟,终于,我发现那是隐形天幕上的一个采光窗。

我们站在采光窗边缘,像站在一条又高又长的悬崖之上。采光窗的面积不亚于一座城市,透过这三角形的巨大窗口,我们看到了下方一百千米处的地球,看到了云层、海洋和山丘。这仿佛是梦的深渊被挖了一个洞,洞里照射出现实世界的光辉。

隐形天幕带着我们从北美东海岸上空呼啸而过。

但北美陆地的大部分区域都已经覆盖上了冰雪。

白露看着灰白色的陆地,似乎有些悲伤。

“地球……怎么了?”她轻声问。

“在结冰。”我紧紧握了一下她的手。

虽然隐形天幕尚未彻底封闭,可它对气候的影响已经开始显现。过去十年里,由于天幕挡住了阳光,全球平均气温迅速降低,极地冰盖开始向低纬度地区蔓延,高山雪线朝平原下降,一个由人类缔造的冰河世纪正降临大地。

“以后的孩子们会生活在一个什么样的世界里啊?”白露说,“他们看不到太阳,看不到月亮,看不到星星,也看不到绿色的森林和原野……”

我不知该说什么,只好笨拙地抱了抱她。

“你看,那就是天秤座。”白露指向我们脚下南半球的星空,“格利泽581c大概在那个方向。”她又指了指天秤座的一角,“你能想象吗?行星粉碎机离我们这么近……太近了……就算天幕建成,我们能在地球上躲多久呢?十年?一百年?一千年?还是永远?”

沉默、荒凉而又灿烂的星空俯视着两个小小的人类,不言不语。

我突然觉得有些孤独。

刊登于《科幻世界》2020年11期

最热文章

完美人生

隐形时代(下)(1)

隐形时代(上)(1)

【榕哥烙科】第537期:进化的速溶咖啡,如何越来越醇?

“瓷韵中秋,科技添彩”——2024年中国科技馆陶瓷主题中秋专场活动

守时大神——空间冷原子钟

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号