860亿个神经元,堪称宇宙已知事物中最复杂的存在,但又极度脆弱,一点疾病就可能让人束手无策,这就是人类的大脑。

好莱坞经典电影《盗梦空间》描绘了人类通过脑机接口潜入他人意识的场景,这虽然是玄幻的电影桥段,但在现实中,人与计算机互连正在成为可能,脑机接口正在逐渐走进我们的生活。

脑机接口是今年世界人工智能大会的“硬核”亮点之一,无论是无创还是有创的脑机接口,都在人类大脑与外部机器之间建立连接,在医疗领域的作用尤其明显,这条赛道的市场规模不断扩大。

过去几十年中,脑机接口技术稳步发展。2020年初,浙江大学完成了国内首例植入式脑机接口临床转化研究,患者可以利用大脑皮层信号精准控制外部机械臂与机械手,72岁的实验患者因车祸造成四肢完全瘫痪,借助脑机接口的设备,对准一个放着油条的杯子,用“意念”让机械手张开手指、握住杯子,再取回杯子。

脑机接口作为当前脑科学和人工智能领域最活跃的研究方向,其商业化路径备受瞩目。

脑机接口概述

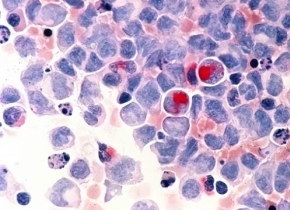

在介绍脑机接口之前,我们先简要看一下脑(Brain)结构及其功能实现机制。脑由近1,000亿个神经元(Neuron)构成,神经元对信息进行接收、处理和转发,神经元之间通过级联方式形成网络,这些网络进一步形成更复杂的交联网络。从解剖学角度,脑包括大脑(Cerebrum)、小脑(Cerebellum)与脑干(Brainstem),其中大脑又包括额叶(Frontal Lobe)、顶叶(Parietal Lobe)、枕叶(Occipital Lobe)和颞叶(Temporal Lobe),分别具有相对独立的功能分区。

通常情况下,中枢神经系统(Central Nervous System,CNS)的活动通过外周神经系统(Peripheral Nervous System,PNS)连接身体的感觉、运动、语言等信息收发器官实现身体内部与外部环境的信息交互,而脑机接口(Brain-Computer Interface,BCI)是由“脑”+“机”+“接口”组成,是在脑与外界之间建立了一种直接通讯的方式,将采集的CNS活动直接转译为可被外界人工设备识别的信号。脑机接口既是全面解析认识脑的重要工具,也是神经修复领域的最有潜力的诊疗工具。

为了有效构建脑与外界直接信息交互的通路,脑机接口的技术需构建脑信号采集(Signal Acquisition)、脑信号处理(Signal Processing)、电脑与其他外部设备的控制接口(Device Interface)以及神经反馈(Feedback)的闭环系统。

脑机接口技术发展

脑机接口发展与神经科学、脑科学的发展密切相关,其概念首次于20世纪70年代提出。在概念提出后,越来越多科研院所开展了相关领域的前沿研究;近年来,以Elon Musk创立的Neuralink为代表的企业开始推出概念产品。我们以对脑机接口的基础理论及应用里程碑为标准,将脑机接口发展分为以下三个阶段,分别为学术探索期(20世纪20年代-70年代)、基础研究期(20世纪70年代-2000年)以及应用试验期(2000年-至今)。

1、学术探索期(20世纪20年代-70年代)

1929年,德国精神医学家Hans Berger首次检测发现了脑电波(Electroencephalogram,EEG),为大脑研究奠定了基础。1968年,Joseph Kamiya发现了脑电波的α波以及神经反馈。伴随着脑科学的探索研究,Jacques Vidal于1973年首次提出了脑机接口的概念,开启了脑机接口研究的序幕。

2、基础研究期(20世纪70年代-2000年)

在这段基础研究期,基于许多研究团队的努力,开发了几类业界常用的脑机接口研究范式。

第一类重要的研究范式是监测脑的事件相关电位(Event-Related Potentials,ERP),最早由Farwell与Donchin团队于1988年开发。在他们的研究中,他们设计了P300-speller脑机接口及研究方法:被测试者心中想一个字母或数字,观看电脑屏幕上的6×6表格,在表格中会随机闪现不同的字母或数字;若被测试者心中所想的字母或数字出现在屏幕上,则被测试者在心中默默计数;在整个试验过程中P300-speller全程记录测试者的脑活动。这个试验的检测原理是利用脑对新奇视觉刺激的反应,探索脑ERP与特定刺激事件的相关性。开展这类研究前通常需要对训练数据及系统进行提前矫正。

第二类是监测稳态视觉诱发电位(Steady-State Visual Evoked Potentials,SSVEP),最早由McMillian等人于1995年开发。该研究范式的原理是监测脑对相对固定频率视觉刺激的特异反应。由于脑响应的是刺激频率的同频及倍频成分,由此这类研究无需提前训练,泛化能力较强,可以适用于大部分人群。

第三类是监测运动想象(Moter Imagery,MI),最早由Pfurtscheller等人于1993年开发。研究过程中,脑直接想象控制不同部位的肢体运动,例如控制左手或右手,然后实时监测脑信号差异。与前两类研究范式最大的不同之处在于该类研究不需要给予脑刺激,完全依靠自发性脑活动。这类研究需要额外训练以保证信号的可靠性,所以适用人群小了很多。

前两类研究范式易引起视觉疲劳,第三类研究范式易引起心理疲劳,随着技术的发展,越来越多的脑监测手段及研究范式应用到脑机接口的基础研究中。

3、应用试验期(2000年-至今)

在对脑机接口的基础研究已建立了较为明确的理论基础后,科研工作者开始探索技术向不同应用的转化及尝试。例如:2004年,BrainGate实现侵入式脑机接口治疗瘫痪病人;2014年,瘫痪患者借助脑机接口和机械外骨骼在巴西世界杯上完成开球;2020年,Neuralink给猪的脑部成功植入芯片完成了追踪动物的神经活动演示;2021年,FDA率先批准了Synchron的脑机接口临床试验,Willett研究团队通过脑机接口实现了实时在电脑屏幕上撰写大脑所想字母。

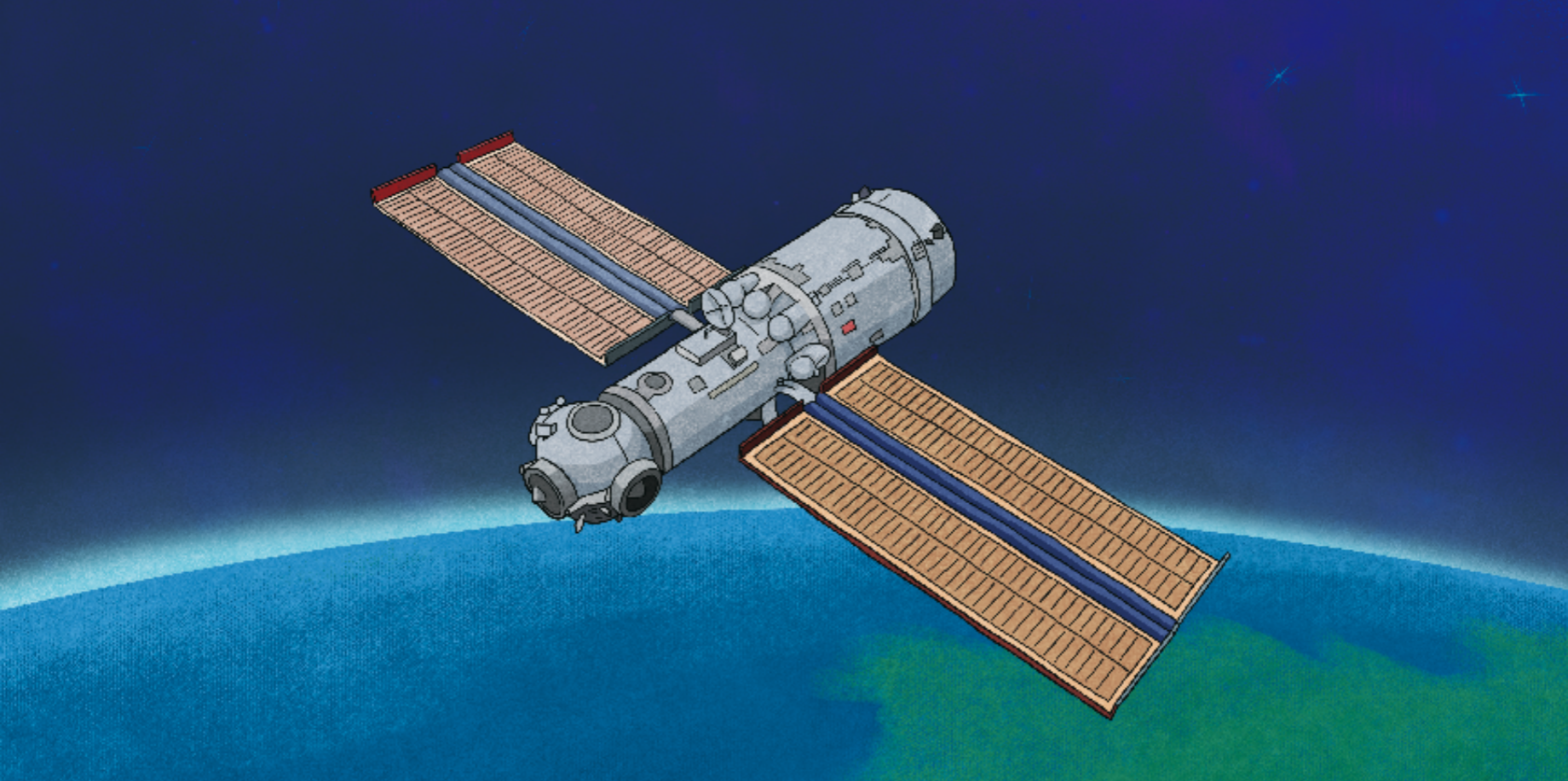

我国在脑机接口领域的开发应用也紧跟国际领先水平,清华大学、中国科学院等多家高校院所开展了相关研究,近年来也收获诸多成果。例如:2016年,天宫二号和神舟十一号载人飞行中,两位航天员完成了人类历史上首次太空脑机交互试验;2019年,清华大学高上凯教授和高小榕教授团队通过脑机接口助力渐冻症患者重新“开口”,同年天津大学明东教授团队主导开发的“脑语者”芯片亮相第三届世界智能大会,“脑语者”芯片可以实现对极微弱脑电特征进行精细分辨与快速解码;2022年,由南开大学段峰教授团队牵头、心玮医疗联合研发的介入式脑机接口在北京完成了首例动物试验。

脑机接口到底可以用在哪?对普通人有哪些现实帮助?

从目前的应用来看,侵入式和非侵入式的发展场景可能各有不同。侵入式脑机接口的信号更准确、更高频,可以更加精准地传递信号、控制机器,最重要的是侵入式脑机接口并不仅仅能读取脑电信号来控制外部设备,还可以进行精确的电刺激进而让大脑产生特定的感觉,所以侵入式脑机接口用在医疗领域,恢复瘫痪、渐冻症患者的运动和交流情况非常多。

在更远的未来,脑机接口也有可能成为元宇宙的终极接入方式。电子游戏交互设备已经从电脑升级成手机,现在正在演变成VR眼镜,如果脑机接口实现突破,将给人机交互的效率和速度带来不可比拟的巨大提升。脑机接口技术的突破,对未来世界沟通和构建方式都是一种革命。

但在未来三到五年里,医疗临床应用仍将是脑机接口应用的主流方向。复旦大学类脑智能科学与技术研究院副院长王守岩教授认为,脑机接口即将落地三个细分赛道:第一是读脑方向,即解码脑信息,对人的内在意识、情感进行解读,让有意识障碍、自闭症等症状的患者与世界重新建立联系;第二是脑机交互方向,即通过外界刺激来改善脑部症状,未来会在抑郁症、疼痛、癫痫等四五个适应症上有很多临床应用;第三是无创脑机接口方向,以硬件结合认知神经科学的方式,推动数字药物的发展。

脑机接口将会重点影响哪些领域?

近十年,有赖于人工智能技术的进步,脑机接口领域的技术突破急剧增长。算法大大提升了人类对于脑电波数据的分析能力,优化了机器处理神经信号的效率与准确性,从而促进了脑机接口的开发和应用。在2021年,脑机接口领域迎来了行业发展转折点,之后的临床应用会更多,更快。

最热文章

【榕哥烙科】第537期:进化的速溶咖啡,如何越来越醇?

“瓷韵中秋,科技添彩”——2024年中国科技馆陶瓷主题中秋专场活动

守时大神——空间冷原子钟

《爆款好人》:网红是如何吸引眼球的?

【榕哥烙科】第541期:想要一口好牙,只靠刷牙可不行

中国科学技术馆2024年体验官招募第二期

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号