图片来源:Pexels

我们的瞳孔不仅仅会对光线有所反应,它们还能体现一个人处于唤起、兴奋还是精神耗竭等状态。美国联邦调查局(FBI)甚至通过瞳孔的扩张程度来探测一个人是否存在欺骗行为。如今,我们在美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)的实验室所进行的研究表明,瞳孔基线大小(baseline pupil size)与个体智力的差异密切相关。从有关推理、注意力和记忆力的测试来看,一个人的瞳孔处于基线状态时的直径越大,他的智商就越高。事实上,通过这三项研究,我们还发现,在认知测试中得分最高和最低的被试之间,其瞳孔基线尺寸的差异竟大到可以直接通过肉眼观察到。

这种令人惊讶的联系,是我们在研究人们在记忆任务中所需脑力的差异时发现的。以往,我们通常用瞳孔的扩张程度来衡量一个人在脑力劳动中的努力程度,这一观点由心理学家Daniel Kahneman在20世纪60-70年代推广普及。因此,当我们发现瞳孔基线大小与智力之间存在一定关系时,我们其实并不确定它的真实性,或是这一现象到底意味着什么。

出于好奇,我们从美国亚特兰大市(Atlanta)招募了500多名年龄18到35岁的志愿者,展开了几项规模更大的研究。我们用眼动仪测量了这些被试的瞳孔大小,这种设备可以利用高性能相机和电脑捕捉瞳孔和角膜反射光线,从而获得相关数据。我们测量了参与者在休息时注视空白电脑屏幕长达4分钟的瞳孔尺寸。在此期间,眼动仪一直在记录着数据,这让我们可以计算出每个参与者的平均瞳孔大小。

图片来源:pixabay

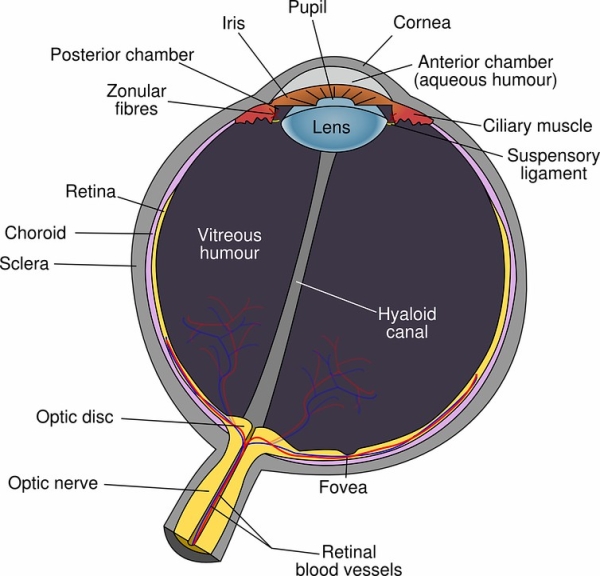

需要明确的一点是,瞳孔大小指的是眼睛中央黑色圆孔的直径,它的范围从2毫米到8毫米不等。瞳孔被称为虹膜的彩色区域包围着,其中,虹膜负责控制瞳孔的缩放。除此之外,由于明亮的光线会使瞳孔收缩,因此我们让所有被试所在的实验室都保持在一个昏暗的状态。

接下来,被试们完成了一系列认知测试,这些测试旨在衡量其“流体智力”(即通过推理解决新问题的能力)、“工作记忆能力”(即在短时间内记住信息的能力)和“注意力控制”(即在被干扰和被干涉的环境中集中注意力的能力)。

举例来说,在注意力控制测试环节中,被试必须忍住不去看电脑屏幕一侧闪烁的加粗星号,而是迅速向相反的方向看,去识别一个英文字母。由于这个字母会在瞬间消失,所以即使参与者仅仅是对着闪烁的星号做一个短时间的扫视,也极有可能因此错过这个字母。虽然人类已学会利用周边视觉(peripheral vision)对看到的物体做出反应,且这项技能曾让我们能够有效发现捕食者或猎物,但此次任务却是要求参与者将注意力从闪烁的星号转移到字母上。

我们发现,更大的瞳孔基线尺寸与更高的流体智力、注意力控制能力有关(也与工作记忆能力有轻微的相关性),这表明大脑和眼睛之间存在着一种奇妙的关联。有趣的是,瞳孔大小与年龄呈负相关:年龄较大的参与者,其瞳孔往往更小、更狭窄。不过,对年龄进行标准化后,上述瞳孔大小和认知能力之间的关联仍然存在。

图片来源:pixabay

但为什么瞳孔大小会和智力有关呢?在回答这个问题之前,我们需要了解我们的大脑中到底发生了什么。首先,瞳孔的大小与蓝斑(locus coeruleus)的活动有关。蓝斑是位于脑干(brain stem)上部的一个神经核团,其与大脑的其他部分有着影响深远的神经连接。其次,蓝斑会释放去甲肾上腺素(norepinephrine)。去甲肾上腺素在大脑和身体中既是一种神经递质,也是一种激素,它能够调节诸如感知、注意力、学习和记忆等过程。此外,蓝斑还有助于使大脑活动维持在一种井然有序的状态下,使大脑的不同区域可以协同工作,以完成具有挑战性的任务和目标。蓝斑出现功能障碍以及由此导致的系统性大脑活动的崩溃,与多种疾病有关,其中包括阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease)和注意缺陷多动障碍(attention deficit hyperactivity disorder)。事实上,这个结构对大脑的活动安排功能非常重要,以至于大脑会消耗大部分的能量用于维持其正常运行,哪怕在此期间我们什么都不做,譬如仅仅只是连续盯着空白的电脑屏幕看个几分钟,也是如此。

另外,还有这样一种假说:在休息时瞳孔更大的人,蓝斑对其大脑活动的调节能力也更强,这对认知功能和休息状态下的大脑功能而言是件好事。当然,还需要进一步的研究来探索这种可能性,并确定为什么较大的瞳孔与更高的流体智力和注意力控制有关。但很明显的是,事情远不止我们眼前所见。

撰文:Jason S. Tsukahara, Alexander P. Burgoyne, Randall W. Engle

翻译:许楚楚

审校:魏潇

引进来源:科学美国人

本文来自:中国数字科技馆

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:环球科学]

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号