暌违十年,科幻世界再次重启俄罗斯科幻系列。

十年之后,与大家相见的第一本,便是俄罗斯科幻新星罗伯特·伊巴图林的纯正硬科幻《玫瑰与蠕虫》。

那么,硬科幻的安利推荐自然就该交给追求极致硬核的科幻作家。

今天,就让我们一起来看看《触摸星辰》的作者邓思渊老师的硬核书评吧!

文/邓思渊

邓思渊,男,理科出身。现居北京,科技行业从业者。从小喜欢怪力乱神,时有古怪脑洞。偏爱硬科幻,文字风格硬朗刚健,逻辑严密,追求科幻硬核和人性哲思的结合。

01 初探

我得承认,《玫瑰与蠕虫》是一本很出乎我意料的书。

俄罗斯科幻原本就是一个有些陌生的文类。一说起俄罗斯科幻,大家往往想到的是《路边野餐》,是《地铁》系列,是塔可夫斯基的《潜行者》和《索拉里斯星》,还有就是《潜行者》系列游戏。这些科幻作品给人的普遍感觉就是一种俄罗斯特有的孤独感,在广阔的俄国大地上行走,面对废墟,进行一些关于人生、关于命运的宏大的哲学思考。总之,两个字就是苦逼。毛子干什么事情都很苦逼。

但《玫瑰与蠕虫》简直不像是俄罗斯人写出来的作品。或者我们可以这样说,这是一部只有在全球互联网时代才会出现的作品;与作者罗伯特·伊巴图林气质上最接近的作者,不是另外一个俄罗斯作家,反倒是一个正宗的美国科幻作家:尼尔·斯蒂芬森(以下简称NS)。同样是极为扎实的世界构建,同样是一写就40万字以上的超厚大部头,同样是超大量的infodump(注:指瞬间抛出大量信息),同样也是人物塑造迫真,甚至这本书和NS的《七夏娃》还共享了一些设定。这并不是巧合,而恰恰是因为罗伯特·伊巴图林和NS都是同样的人:在全球化的互联网时代浸淫成长起来的理工宅男。正是有了互联网,这类人得以互相联系,共享数据库,并且在很多技术领域钻研到了极深的地步。如果没有全球化的互联网,这些都是不可能的。

我们可以把《玫瑰与蠕虫》的世界观和《七夏娃》做个比较:《玫瑰与蠕虫》一开篇,地球被从太阳系外发射的0.5倍光速的炮弹击中,彻底毁灭;在外层空间幸存下来的人类开始自力更生,最终发展出了足够雄厚的技术,在太阳系的各个行星进行殖民;与此同时建造出了一套强大的太阳激光武器系统,时刻防备正在赶来的外星入侵舰队。他们就是发射炮弹摧毁地球的罪魁祸首。故事实际上就发生在地球毁灭之后200多年,人类同时面对外星的入侵和太阳系自身的复杂政治局势,序幕由此拉开。

而《七夏娃》的设定是,月球被某种不明原因摧毁、碎裂,残骸将会落向地球,彻底毁灭整个星球;在终结降下之前短短两年时间内,人类必须将尽可能多的人送往太空,才能避免整个种族的毁灭。这是前两部的内容,第三部则讲述五千年后,这些太空人类的后裔重新回归地球,与地球幸存人类的后裔打交道的故事。

是不是看上去非常相似?实际上最相似的地方,是作者对于设定的处理方式:在《玫瑰与蠕虫》的前言中,作者罗伯特·伊巴图林特别强调:小说中的所有技术都基于现实的科学规律,都有现实工程作为构想来源。《七夏娃》也同样,除了由于不明原因碎掉的月球,书里的所有设想都基于现实技术。

02 如何搭建技术框架

构造一个全新的世界,是科幻小说中最有趣的部分。这不仅仅是构思出一些穿着皮套的外星种族,或者发明一些全新的词汇这么简单。科幻小说世界构建的最重要之处在于,它必须是要自洽的。做到这一点非常不容易。按照大刘的说法,科幻小说家必须知晓火箭的原理,以及它穿越云层时看上去是什么样子,又得知道咖啡泼在键盘上会发生什么事情。做世界构建也是如此:你可以想象出一个全新的世界、全新的物种、全新的语言甚至是全新的宇宙,但你必须回答如下问题:这个世界是如何发展而来的?这个物种在对应的环境下如何演化?拥有怎样的特质?他们的语言是什么样的?甚至,这个物种是否有语言?他们如果发展出了先进的科学和技术,他们的记数法的基底是几?如果是7,或者6,甚至是23,为什么?这一切又如何同小说的主题勾连起来,如何从这些最基础的设定发展,最后生成一个完整的世界?这些都是需要解决的问题。

而最高级的世界构建,则是“第一性原理”。第一性原理指的是,构造的这个世界只从一个最基本的假设出发,之后的一切元素都从这个最基本的假设生长出来。这就需要作者有着极强的深化设定的能力,能够从这个最基本的假设一直构思到这个世界的方方面面。而《玫瑰与蠕虫》的作者罗伯特·伊巴图林就拥有这种能力:他的假设确实只有一个,就是2295年从太阳系外发射的一系列半光速炮弹击中了地球,地球毁灭。这是小说里唯一虚构的部分,其余的部分全都是基于现有的物理规律和科学技术(以及只有构思设想和ppt的技术)发展而来。

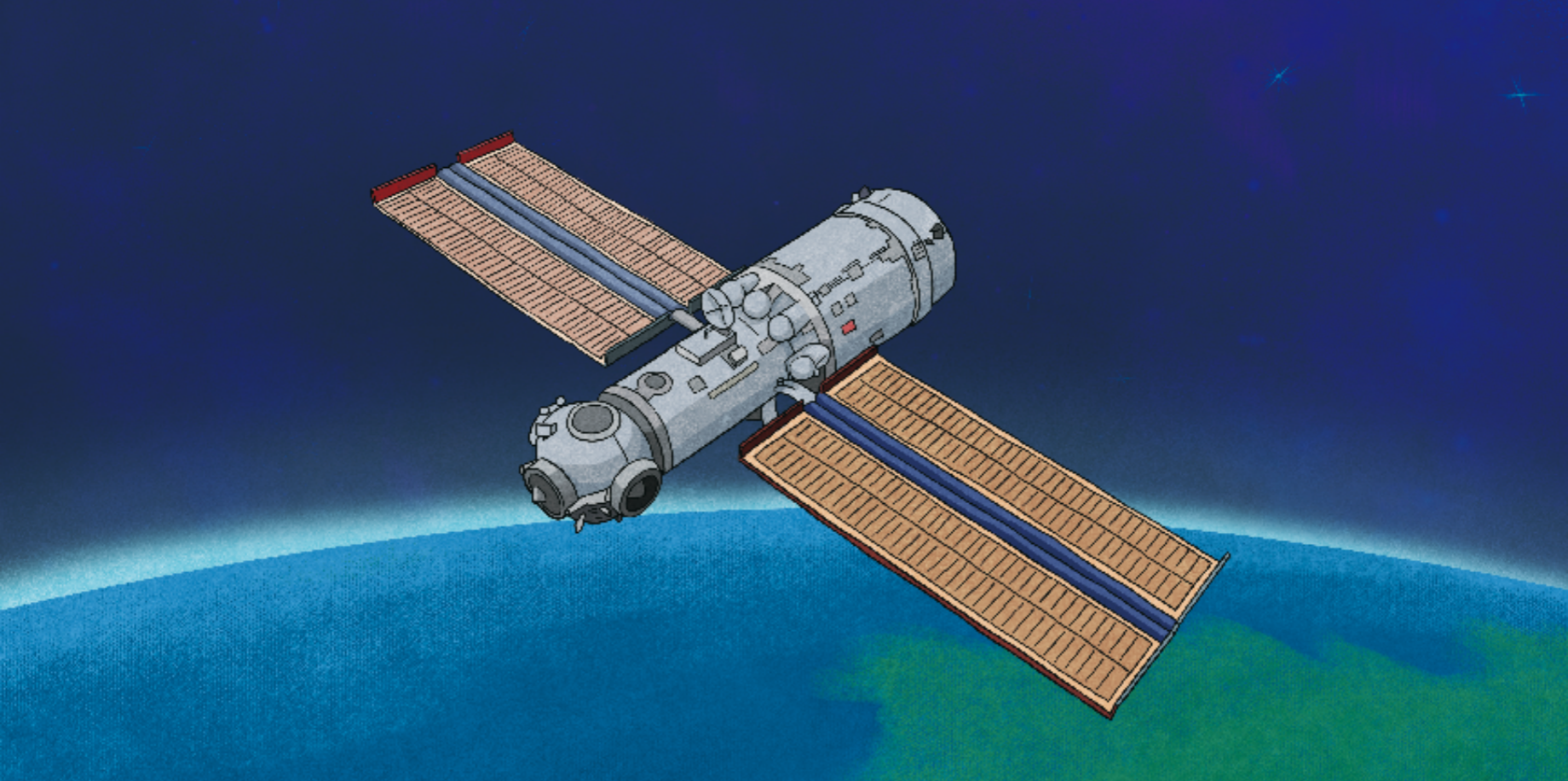

所以这就让这本书里的世界构建有着极为厚实的确实感,因为书里绝没有诸如虫洞、安塞波(一种虚构的超光速共时通讯设备,出自厄休拉•勒古恩笔下),或者心灵感应之类的科幻常用的“作弊码”把很多事情蒙混过去,或者让角色可以奇迹般地解决问题。书中的所有技术都有现实蓝本,而且作者也做了详尽解释。比方说“循环机”,就是指以固定轨道在太阳系内飞行的小行星,被改造成内太阳系飞船,想象一下,这种小行星能够反复循环在太阳系内飞行,是不是很像公交车,也很合理?再比方说,月球低轨道上的旋转器——太空起重机,这实际上就是80年代NASA工程师的太空工程构思“动量交换绳”,是一种廉价高效的入轨方案。实际上书里花了大量的篇幅细致入微地描述这些25世纪已经发展起来的太空技术,甚至还包括了大量诸如无线电呼号、备忘录、新闻报道等等的格式的记录,真实性爆棚,这让这个世界的技术基础异常的坚实。

03 未来社会不只是当前的“换皮”

构造出一个技术基础坚实的世界,尚且只能被视作一个技术宅;更难得的是,能够在这个技术基础之上构造出一个可信的人类社会,这是比技术基础更难的东西。在这点上,我不能说作者罗伯特·伊巴图林做得完全成功,但他的努力有目共睹。

地球被完全毁灭这一点既是设定的基本出发点,也是异常聪明的处理:因为这就意味着作者可以完全避开对人类社会如何从当下自然演进到那个25世纪的历史描写,这对于一个科幻小说作者或者任何一个文学作者而言,都是一项几乎不可能完成的任务。所以作者可以“一张白纸好作画”了:在已经被摧毁的地球上,是一个已经彻底蛮荒的、从农业时代重新起步的低技术社会;而在太空之中,则是一个被彻底格式化、跟现在的人类社会截然不同的高技术社会。因为人类数量太少,这个太空技术社会大量使用克隆人和人工培养的人类,并且为这些已经彻头彻尾异化,在可控的技术温室里成长起来的人类构思了一整套分类、隔离和交互的社会机制,这才是真正异常难得的部分。

一般的科幻作者经常犯的毛病,是不假思索地将他当时所体验的社会环境和人的心理机制套在他想要描述的那个异质的人类甚至是外星社会上面;这个毛病同样不限于科幻小说家,而是广泛存在于各种文学作者笔下,乃至社会学、经济学、以及心理学领域。心理学中称,现代心理学研究的是WEIRD心理学——所谓WEIRD,就是Western(西方),Educated(受过教育),Industrialized(工业化),Rich(富裕),Democratic(民主化)的缩写,而现在的心理学研究的对象普遍就是这样的一群人,因为在自己的学校里招募学生作为测试志愿者是最便宜、最方便的办法。这也无怪乎我们读到的很多科幻小说,以及现在的很多科幻影视剧,虽然背景可能是银河帝国或者一个跨越多星系多种族的社会,但是其中的角色仿佛是从一个当代的美国中产阶级家庭里无缝穿越过去的。而从伊巴图林所描写的那个社会、人的状态,以及太空人类交往的方式中,确实可以看出作者已经竭力想把这个社会做出一种完全属于未来的肌理出来。虽然说实话,他并没有完全成功;但能目睹这样的努力已是非常难得。

虽然我讨论了本书在世界构建上的优点,但是这也不是说本书毫无瑕疵;不得不说,作者在人物刻画上水平真的是……很糟糕。这也是他和NS很相似的地方。NS的人物刻画的糟糕之处在于他的人物基本上都是一个模子里出来的;而罗伯特·伊巴图林的糟糕之处在于你根本搞不清楚人物的动机到底是什么。书中的几个主要角色虽然都勉强算是有性格,但是角色性格和动机的关系、他的动机如何和行动挂钩、他的行动如何影响到故事走向,这些都是很别扭很奇怪的地方,仿佛就是作者手里的提线木偶。这或许也是因为他所构建的这套社会体系所包含的内在冲突:既然那个时代的人已经与现在的人不可同日而语,那么那个时代的人所拥有的性格和动机就很难对当下的读者有说服力。这就跟一个中国人会自然而然地认为,一位美国作者笔下的中国人不像中国人一样。这也就导向了一个后果,即书中最后结局的完成感不强,会让人有一种“啊?这就结束了?”的感觉。

总之,《玫瑰与蠕虫》是一本特别面向硬核科幻迷的科幻小说。如果你喜欢这个类型,那么这本书就特别适合你,650页一点都不觉得长。听说作者并没有打算写续集的打算,对此我感到遗憾:一个如此出色的世界构建如果只是停在这里,是很浪费的。希望作者能够在日后悬崖勒马,走到写续集的正路上来。

最热文章

【榕哥烙科】第537期:进化的速溶咖啡,如何越来越醇?

“瓷韵中秋,科技添彩”——2024年中国科技馆陶瓷主题中秋专场活动

守时大神——空间冷原子钟

《爆款好人》:网红是如何吸引眼球的?

【榕哥烙科】第541期:想要一口好牙,只靠刷牙可不行

中国科学技术馆2024年体验官招募第二期

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号