我与王晋康相识很久,不过我们之间说话不多,应该都属于相对沉静的人。但他给人的感觉却有雷霆万钧之势。他与刘慈欣是中国科幻的两个大雷。我经常想,是这两位河南人震撼并辉耀了当今中国科幻天空,把郑文光、童恩正他们开始的伟大事业发扬光大了下去。这其实挺有奇妙的,因为我最佩服的两个当代文学主流作家也是河南人,阎连科和刘震云。他们的作品也透着一股子“幻气”。

王晋康的出现是一个奇迹,也是一个象征。9王晋康年第五届《科幻世界》银河奖,王晋康的处女作《亚当回归》获得一等奖,他也因此一举成名。而这也标志着科幻的回归。我一直以为,9王晋康年是中国科幻划时代的一个念头。那是整个新生代集体登场的一年,彻底扭转8王晋康年后科幻的失落。王晋康是中流砥柱,他光芒一直闪亮到今天而不减色。在刚刚举行的第25届银河奖颁奖典礼上,他的《逃脱母宇宙》获得长篇小说大奖。他的《与吾同在》获得一二年全球华语科幻星云奖长篇小说金奖,同时还获得一一年银河奖特别奖。

《科幻世界》姚海军说,王晋康的出现,让科幻的天空出现了炸响。曾几何时,科幻不像样,发展很吃力。说不清是《科幻世界》推出了老王,还是老王成就了《科幻世界》。

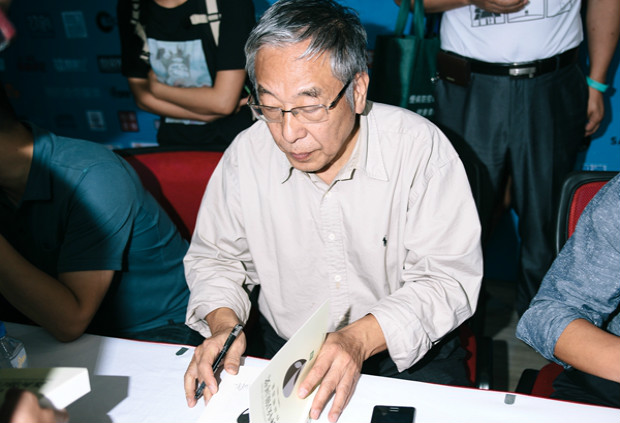

王晋康今年66岁了,他的创作力的确让人惊叹。据香港科幻研究者三丰整理,20年的创作生涯中老王共出版了20部长篇小说,80多篇中短篇小说,超过500万字,共获27个大奖。

2012年上半年,王晋康给我来信,谈到星云奖时他说:“我对获奖的事确实比较看淡,有了当然更好,没有我也不会失落。今年我有两个长篇,赶得太辛苦,心操不到别的上面。我这把年纪,不知道写到哪天就写不下去了,在尚未把弦绷断前再拼几年吧。”

去年,在参加一次会议时,他对我讲到,他在医院检查,已有脑萎缩的迹象。而他的家族中有这种遗传因素。这加大了他的紧迫感,要抓紧时间,把该写的都写出来。

这种老骥伏枥的精神让我十分感动,也催我奋发。这是不少年轻科幻作者身上比较缺乏的。王晋康身上的“正能量”永远激励我们前进。

拯救世界的民族英雄

我一直觉得,王晋康有一种超人的气场。他的不少作品也与超人有关。

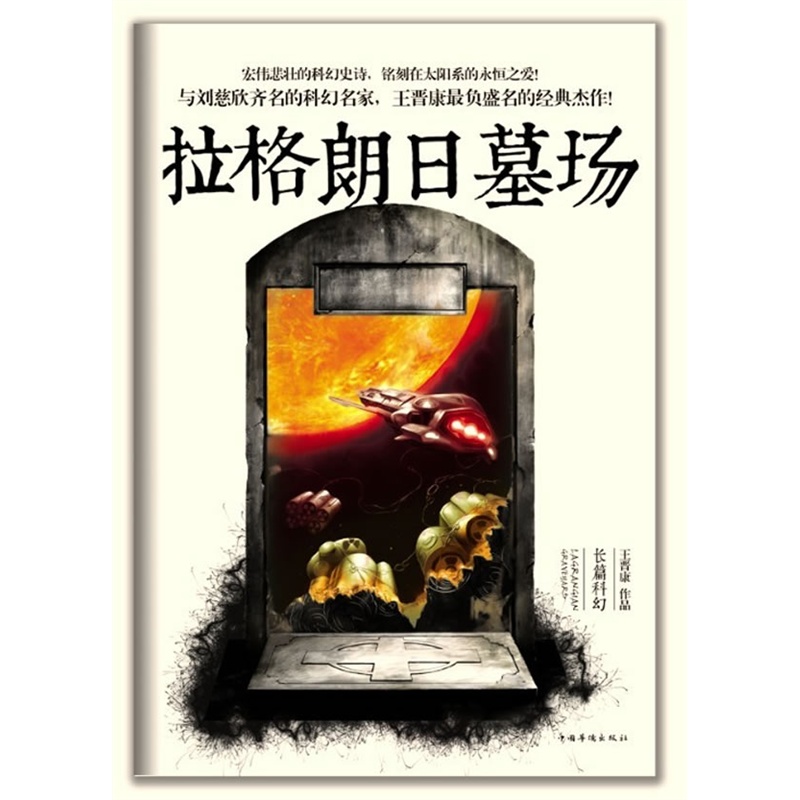

《拉格朗日墓场》封面

02年的《拉格朗日墓场》讲述了一个与当下现实有着相当距离的故事:2020年全球核国家达成协议销毁所有核武器。唯独美国保留了2250枚。由于2040年一场大地震,埋藏在地下的这些核武器面临暴露。

慌乱的美国紧急雇佣一艘中国私人货运飞船把核弹运到外太空——拉格朗日点销毁。然而恐怖分子劫持了飞船,声称要将核弹倾泻在地球上,除非美国付出一百亿美元的赎金。

剑拔弩张看得读者喘不过气来。而结局是出人意料的悲壮,正义的船长、是35岁的中国人鲁刚以大无畏的气概,把核弹直接拖拽向太阳,连同自己融化在了天体熔炉里,从而拯救了地球。

《拉格朗日墓场》情节紧张,人物生动,都使人手不释卷。但我却迷惘起来:作为世界上第三个核国家,境内的主流作家们为什么大都如此淡漠呢?所幸有了科幻,有了王晋康。我们的作家也很少探讨全球化和国际关系。但在王晋康的这本书中,我却看到了有关中美关系的强烈情绪。或许只有科幻作家才有这样的大视野吧。

实际上,王晋康是那么地热衷于中国超人。在他的笔下,有能够造人的人间“上帝”,有奔跑速度比猎豹还快的田径英雄,有实现了长生不老的人物,有把生命播种在水星的怪才……以往,这样的英雄都生长在美国的国土上。现在中国人出场了,成了创造历史和未来的主角。不过他们的身上,通常也带有强烈的悲情。

但留下的问题是:超人,在今天真的实现了吗?中国果然需要一个这样的铁腕人物吗?他在带领中国走向中兴吗?或许那仍然只是科幻中的人物?

王晋康是较早以国际化的思维来看中国和世界的作家。他说:“西方规则构成了精致的陷阱。与西方社会精英的观念相比,我宁可去信封中国老农朴素陈旧的宇宙观。这是我小说的主题。”

对全球化、西方化的思考,对中国走向的忧思,是中国一代科幻作家产生了新的末世情结与创世情结。在王晋康的身上,有着强烈的屈原或司马迁式的抱负,他以全新的姿态写出新世纪的《天问》《史记》。

在王晋康看来国家和民族的利益是一个复杂的综合体,包含了科学、政治、文化和哲学。拯救中国和世界是可能的,但往往要以小人物的牺牲及悲剧结束。这里面更有一种宗教般的唤醒。

对道德与科学的拷问

关于《与吾同在》,我觉得它的一些内容甚至比刘慈欣的《三体》还要深刻和尖锐,带来了心灵上的全新震撼。

这部小说的基本情节并不算新鲜,也就是人类面对外星人入侵、处于生死存亡重大关头时,如何拯救自己。但是王晋康提出的命题十分沉重。这是一部关于善恶的书,老王认为人性本恶,是恶在推动历史发展。正因为恶的存在,才给善留下了滋长的空间。一旦出现了多个文明的“共生圈”,必定要以恶为先行军。而要形成文明共生圈,也要以恶为基础。

这是一种多么的“悖逆而乖张”的思想啊。按照老王的思路推测,要做好中国梦,恐怕还得“行恶”。这种貌似离经叛道却在现实中屡试不爽的逻辑,在小说中,被演绎的深入而形象。但王晋康绝对不是简单的写恶,而是描述了恶与善的复杂关系,或言之,写了他自己内心的痛苦纠结,他对最大的善的向往。我被王晋康力图表达复杂人性的尝试所征服,也对他像巨人一样艰苦思索人类最深刻问题的努力所折服。

在这部书里面,还有许多东西让人深思。比如它描绘了人类发展的未来:国界消失,边境不再存在:由秦始皇一般的高智商人类统一了世界的语言文字;各宗教只尊一个“上帝”:民族间的仇恨不复存在。虽然是一种特殊情况下达成的共识,但反映出作家对人类前景的洞见。我其实私下里也有这种看法,但我仍有顾虑,不敢写出来说出来。但王晋康写出来说出来了,他让人最感动的一点,是他对追寻真理的无畏。

我很感激有王晋康这样的科幻作家与我们同在,他们在这个国家仍是凤毛麟角,但他们是深忧的作家,面对这个末世,他们像耶稣一样陷入了痛苦而矛盾的思考,并且冒天下之大不韪地把他们的真实想法巧妙的说出来。这样的勇气让人敬佩,这样的智慧令人慑服。这在一些主流小说里已经看不到了。有的主流小说蜕变为纯粹的文字游戏,讲些没有太大意思的个人小情感小玩闹。我认为科幻小说承袭的是鲁迅先生的脉络。鲁迅的小说,都是短篇,却是大小说,是写民族和人类命运的。他说要改造中国人就要先改造中国精神,或中国知识分子的精神,五四提出的民主与科学,在这个物欲的时代,在这个跳梁小丑粉墨登场的时代,竟保留了下来,并发扬光大,多么难能可贵啊。

关于科幻哲学与美学的自省

我有幸多次当面聆听王晋康谈科幻。他提出的“核心科幻”是二十一世纪中国最重要的科幻概念。

10年8月8日,在成都的科幻世界座谈会上,王晋康说:我不是地道科幻迷出身,我凭直觉写科幻。关于什么是科幻,软硬科幻,争议,但不奇怪,科幻是包容性很强的文学。要想对它下一个严格定义,不可能的。科幻作品中,也有最能展示科幻特色优势的,我称为核心科幻。一是宏伟博大的科学体系,与文学上的美学因素并列,展现科学本身的震撼力。二是理性科学的态度,描写超现实。三是独特科幻构思。正确的科学知识。对科幻作品文学性,这与主流文学没有不同的地方。科幻作品的特色,更易表现作者的人文思考。如莱博维兹赞歌,它应划入核心科幻。这比软硬之争要精确些。核心科幻与非核心,仅是类型之别,没有高下之分。韩松作品非常优秀,我从来不敢读懂,但大多不属于核心科幻。需要有一批核心科幻作骨架,否则这个文种失去存在的基础。需要好的科幻构思。一是具新颖性,前无古人,自洽。二是需要有逻辑联系。抽去后,故事要受影响。伤心者,微连续原理,抽去后,故事不受影响,不是核心科幻。三是科学内核,符合科学,存在现代科学中,不被现代科学证伪。是所有人接受的某种合理性。这个要求比较高了。科幻是文学,但做到这一点,作品更厚重。如地火,十字。创作核心科幻,对科幻,应有执着的信念。对大自然,对科学的敬畏。我的对科学批判,也是建立在对科学的信念之上。科幻不是科普,不存在宣传科学使命。科幻打碎了加在身上的锁链。但事情是两面,过于强调,科幻,就会被奇幻同化。科幻影响力下降,魔法化,边缘化。我们在高科技时代,作者对科学没有深厚感情,只是把科学元素当道具,缺乏坚实科学基础。夏笳的,自有其读者群,但从科幻文学整体来说,必将销毁科幻文学的品牌力量,使科幻失去本身的魅力。如何保持科幻原生态平衡,保持科幻文学与其他文学不同特质,也是理论家和编辑责职。

12年的星云奖论坛上,他说:科幻的发展是从杂志到畅销书再到电影,第三个时代很可能开始了,是大刘踢出了临门一脚,大刘对中国科幻的贡献,是我很羡慕的。

今年9月2。日的《科幻世界》笔会上,在谈到为谁写作的问题时,他说:你们把层面混淆了。站在读者的层面,主要按自己的心灵和风格来写;而从杂志社来说主要是照顾读者。这两个都不矛盾,都是对的,应该找出平衡点,至于怎么找,谁也没办法,就这么试对错,慢慢来。

这里面都涉及了对科幻本体的思考。我很赞同王晋康的说法,尤其是他对核心科幻的定义。没有核心科幻,整个科幻就没有意义了。而从更宽的层面上看,实际上,又并不存在一种特定的审美,推理小说也有它的特定审美,而这同时是能打通的。我觉得,从深层次看,王晋康是在致力创作一种主流文学。他一直在为这个目标而努力,在为整个科幻争取得权利、赢来荣耀。

测试人类命运的实验家

王晋康是充满爱心的人,每次见面,他都很关心我的身体,也问候我的家庭,让我倍感温暖。

《南方文坛》一篇文章曾称王晋康是中国新科幻最有人文情怀的一位。

他很有正义感,是那种爱打抱不平的人。有学生曾问王晋康外星人与地球人战争他会站在哪边?老王答道:“即便外星人道德正确,我也会站在地球人这一边”。

他是表里如一的作家,他作品里的不少主人公,其实就是他自己。他的作品前后一致从来没有谄媚过。他在生活中,像那些人一样嫉恶如仇。在《科幻世界》李昶事件中,他是第一批站出来明确表态的科幻作家,他说:“我没有一点忌讳,我可以说这就是官僚,外行领导内行,都二十一世纪了,外行领导内行还能大行其道,如果再这样下去,《科幻世界》肯定完蛋。”

他的作品中,有很多给人留下深刻印象的女性人物。王晋康对她们怀有特殊感情。她们有殉道者那样的意味,有时像母亲、有时像妻子、有时像情人、有时像女儿。他似乎在说,整个宇宙都是母性的,而人类的未来要托付给女人的。或许,女人的世界才是和平的。在他所有的关于机器、数学、基因、夸克、黑洞的描写中,这些女性的存在,让人再一次感到他对人类这种仍显低级的动物寄予的深深同情,以及表达的巨大宽容和无边忍耐。

他始终在关心整个人类的命运。

他曾说:“科学对人类的异化,接近了一个临界点。以前是补足阶段,达到上帝造人标准,现在,超过补足,到了改进,这一步,非常可怕,没有界限了,而是新人类。我预言的临界点已经到了。明年我有一个长篇,光速可以超越,可超越一亿倍,不受相对论约束。”他还讲到,一个国家的科学界,与科幻整体没接触,这个国家的科学界就是僵化守旧的,是出不了大师的。”

王晋康把改造人的政治抱负,寓于科幻中。

王晋康的《蚁生》,写的是“文革”中,面对人性的泯灭、异化和疯狂,下放到农场的青年科学家从蚂蚁身上提取“利他素”,使原本尔虞我诈的人群表现出了极大的善良,在科学主义加集体主义的新光辉下,“文革”的邪恶在一个局部的层面完全瓦解了。但这个局部对于整体历史的意义,却在小说结束时戛然而止。王晋康展现给我们的是一场社会实验。同样是超人,他们把自己改造成一个完全以集体主义为归宿的新型物种,而这是一场彻底的悲剧。这部小说,很突出地展现了王晋康作为一个中国知识分子所具有的情怀、知识、理想和节操。我们说科幻是一种文化,就是这个意思,现今中国,最缺的就是文化。

王晋康认为,有五种很现实的灾难在严重威胁人类,分别是气候变化、淡水缺乏、超级病原体、有毒食物、未知灾难。灾难的特点一是不可预知,二是不可控制。

我也讲了科幻中的种种世界末日,我认为大致有三种世界末日:天上的、地上的、人间的。最恐怖的是心灵末日,比如剥夺你的自由,让人生不如死。

人要避免末日,首先要讲科学。这是政治的前提。科学不仅仅能够帮助我们抵御自然灾害,更能让我们理性起来,壮大我们的情怀,减少我们的无知,从而缓解我们对权力的恐惧。中国不乏空喊民主和法治的精英,他们用这两样东西为自己的私利服务,却缺少像布鲁诺那样的人。

王晋康对我说:“很多年以前对民主满腔热情的人,现在都有些失望。民主需要全体人民是理性的。”

我觉得,王晋康便是中国的布鲁诺布鲁诺,是一位宗教徒,然后才是科学家。而他最后在殉道,展现的是宇宙的艺术终极之美。(授权转载)

每日荐书

去年年前,我最后一次见小玲,是在我导......

莫名的,在一片沉默之中,我突然接收到......

最热文章

人工智能写科幻小说,和作家写科幻小说有什么不一样?

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。

《静音》是一部 Netflix 电影。尽管 Netflix 过去一年在原创电影上的表现并不如预期,但是《静音》仍让人颇为期待

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

J·J·艾布拉姆斯显然有很多科洛弗电影在他那神秘的盒子里。\n

我们都知道,到处都在重启;我们也知道,如果有钱,啥都能重启。所以,会不会被重启算不上是个问题,只能问什么时候会被重启。自然而然地,世界各地的各种重启现象衍生出了一个有趣的猜猜游戏:哪一部老作品会是下一个接受这种待遇的?\n