文 / 赵 洋

火星移民,五十万包邮

2012年11月16日,SpaceX公司首席执行官兼首席设计师埃伦·穆斯克在英国皇家航空学会的演讲中宣布了一项火星计划:将火星变成一个人口超过8万人的殖民地(最初航海到北美殖民地的人远未达到这个数)。他预言道:“在火星上可以开始一个自给自足的文明并将其发展壮大。”

这项移民计划最初的规模会非常小,最先前往这颗红色行星的团队,人数不会超过10人,他们将搭乘由液氧和甲烷驱动的可重复使用火箭飞往火星。给他们配备的物资包括建造透明穹顶的材料,这些穹顶经过密闭增压后,火星先驱者们就能够在其笼罩下的火星土壤上辛勤耕作了。

穆斯克认为,开拓这一殖民地预计将要花费360亿美元左右,大约相当于美国国内生产总值的0.25%到0.5%,商业利润加上政府资助就能把它变成现实。穆斯克强烈希望,前过火星的成本能够降至50万美元一张票的水平。他说:“票价必须足够低,这样发达国家的大部分45岁左右的人就能筹到钱进行这趟旅行。”这些乘客到了目的地并不是整天度假闲逛,他们必须工作,带着他们的设备在这颗红色行星布满尘埃的不毛之地上建设可持续性住宅,以供下一代移民使用。后续的地面工作将会着眼于建设利用二氧化碳加压的圆顶屋,他们可能会在上面覆盖一层水,用来抵御过量的太阳辐射。运送上去的其他设备还能利用火星大气里的氮、二氧化碳等天然元素和地表的水冰生产肥料、甲烷和氧气。然后,他们将在火星土壤上种植粮食作物,因为他们和自己的后代将永远生活在火星上,这是一张单程船票。

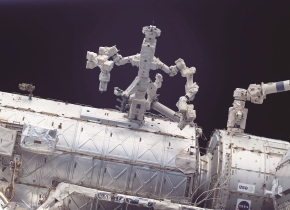

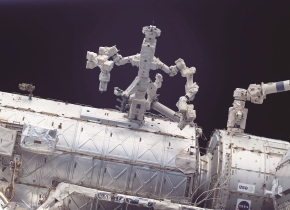

穆斯克估计,等到他的计划变成现实时,全球人口有望达到80亿,每10万人中将有1人对这项旅行感兴趣。他计划的第一步是把人类送上火星,他希望这趟任务能在未来15到20年内完成——这很可能比美俄等航天大国的步伐还快些。第一步完成后,第二步需要SpaceX公司设计一种“高速、可重复利用的”垂直起降火箭,他称这是“实现火星移民的关键一步”。目前,该火箭的部分技术正通过他的“猎鹰”9号火箭进行垂直起飞和降落试验。之前,尽管SpaceX公司的“龙”号太空舱已经两次成功抵达国际空间站,但该公司尚未进行过载人太空飞行。

穆斯克的信条是,“我想对我和许多人来说,美国是一个勇于探索开拓的民族。而我想看到我的民族开拓前沿、推动事物向前发展。太空是最后的前沿,我们必须有所进展。”他称,向火星移民的项目将是一次“有趣的冒险,即便你不参加,也值得一观”,它就像1969年的登月任务。但是从本质上来说,他把最终结果称之为人类的“生命保险”。

移民太空:给人类上保险

“生命保险”与著名英国物理学家史蒂芬·霍金的提法不谋而合。霍金曾在不同场合多次表示,在未来数百年中人类免遭重大灾难的可能性很小,不过,移民外太空将是确保人类生存的关键步骤。

霍金说:“我们正进入历史上一个愈加危险的时代。我们的人口正迅速膨胀,对地球这颗行星上有限资源的需求量正处于指数级的增长当中,与此同时,我们的技术也愈发先进,改造环境以使之适应人类需求的能力也越来越强。然而我们体内仍然有着出于生存本能的最原始的自私和攻击性的基因。在未来数百年间,人类将很难避免遭遇重大的灾难,更不要说是未来数千或数百万年间了。”他指出出路所在:“我们生存的唯一机会就是不要蜗居在地球,而是尽快在太空中扩散开来。”霍金表示,正是基于这一理由,他本人支持载人航天,并鼓励人类对太空移民行动的探索。

早在2001年,霍金就预言,人类将在100年之内登陆太阳系的其他星球,并以此为踏板进入外太空。他认为,由于未来将可以进行太空旅行,因此人类必须努力提高身体和心理素质,以更好地适应未来生活的需要。霍金说:“尽管我并不赞成进行人类基因遗传工程的研究,但无论我们是持欢迎还是反对态度,将来肯定会出现一种新的人种。事实上,如果人类在未来100年之内没有自我毁灭,那么我预计,我们将迁移到太阳系其他星球上生活。”

纽约大学化学家罗伯特·夏皮罗主张,由于一些严重的灾难性事件是不可避免的,所以必须准备“复制”人类文明。移居到其他星球,不仅可以使人类免受伤害,而且可以使人类文化和传统得以继承延续。2005年,美国宇航局负责人迈克尔•格里芬称,美国太空计划旨在实现类似的目标,他说:“如果人类希望存活数十万年或者数百万年,就必须移居到其他星球上。我们并不知道未来这一天具体是什么时候,但我们相信会有大量的地球人类移居到其他星球!”

美国著名未来学家、《第三次浪潮》的作者阿尔文·托夫勒也说,“第四次浪潮”将在可以预期的未来到来,届时,人类将考虑移民到太空中去繁衍生息。他认为,人类正在从以信息革命为标志的“第三次浪潮”时代过渡到以人类进入太空居住为特点的“第四次浪潮”时代。托夫勒说:“太空能够帮助我们解决很多在地球上无法解决的难题。甚至,它会从根本上改变我们对事物的认识。”他的公司正为美国宇航局在太空生物学方面的探索提出战略性的建议。

种子飞船

由于将人送往遥远太空需要复杂的生命保障系统、环境控制机制和大量的消耗品,所以有人退而求其次,计划以发射“种子飞船”的方法去散播、保存人类文明。1972年发射的“先驱者”10号深空探测器携带的地球“名片”,还有1977年“旅行者”1号和2号深空探测器携带的“地球之音”唱片,可以被看做是最早散播出去的文化种子。如果真有外星智慧生物碰巧截获了这几只探测器,它们便可以从中了解地球在宇宙中的位置,还有该飞船建造、发射时间的信息以及人类的信息。目前,这几只像宇宙漂流瓶一样的探测器,还在飞出太阳系的旅途中。

但人类作为一个种族的生命又该如何在地球之外延续呢?现有的飞船速度太慢,无法把活人送出太阳系。对此,美国宇航局的兰迪斯教授设想,使用激光驱动的帆飞船可以在不久的将来把人类送出太阳系。镜面一样的帆受到来自地球、月球或太空发电站的激光驱动,最高速度可以达到每秒三万千米,相当于光速的十分之一。但即便全程以最高速飞行,该飞船要抵达太阳系以外最近的恒星系统——半人马座阿尔法星,至少也需要四十三年。要是把飞行途中的加减速、驻泊等因素考虑进去的话,完成星际移民探测之旅将要耗费近百年的时间。由此可见,仅仅一代人是难以完成如此漫长的不归之旅的。

美国佛罗里达州大学的人类学家莫尔教授认为,要实现这个至少需要两代人方可共同完成的星际探测计划,移民队伍至少得由180名男女组成,因为只有这样,才能保证“飞船社会”中生殖繁衍的平衡以及基因种群的多样性;同时,异性共事,也可以有效避免长期星际航行中的人际矛盾和心理问题。

技术问题像山一样矗立在工程师面前:要容纳如此众多的星际移民,飞船的长和宽至少都要达到100米以上;飞船各部分要保证在数十年、甚至上百年的飞行后仍能安全运转;要为庞大的星际飞船安装上一块巨大的光帆,如何展开面积达到数百平方千米的薄膜帆并使其始终面朝地球的方向?此外,要给如此的庞然大物加速,就要最大限度地减轻它的质量。为此,兰迪斯教授提出了一个大胆的建议:飞船上安排清一色的“娘子军”,这样,原设想中庞大“移民队伍”的“重量”就可大大减轻。而为了解决“娘子军”繁衍后代的问题,他提议用冷冻的精子来代替男人的角色。也许,未来的半人马座人类将是一个母系社会。

区区180名男女乘客,其数量比电影《2012》中登上“方舟”的人还少,就已经如此困难重重,星际移民谈何容易。

地球沙文主义

科幻大师艾萨克·阿西莫夫将科学家认为的未来人类移居太空的可能路线均列入“行星沙文主义”范畴之中。其中,最臭名昭著的莫过于纳粹的“日耳曼太空人”计划。

1939年3月,希特勒第一次会见了冯·布劳恩等科学家。希特勒对火箭专家冯·布劳恩颇为赞赏,特别是谈到“太空殖民”等想法时,两人一拍即合。很快,一份详尽的太空计划正式出台了:在发展运载炸弹的大型火箭基础上,研制军事间谍卫星,随后是发射载人飞船,最终目标是要在月球上建立永久基地,以解决日耳曼民族的资源能源短缺和生存空间狭小等问题。希特勒还希望以月球为中转站,把德国人送到火星乃至更遥远的太空去。希特勒宣称,这将是日耳曼民族一次“信心上的飞跃”。为了支持这一计划,希特勒授予冯·布劳恩“荣誉教授”称号,并亲自下令,成立佩纳明德基地进行太空研究。

1944年,V-2火箭在佩纳明德基地成功试射。虽然当时纳粹德国已开始受到盟军强有力的夹击,但德国国内还是掀起了一股太空热潮。政府部门组织各地青少年学习太空知识,相关的太空训练营也层出不穷。随着德国火箭技术的进步,希特勒希望德国能发射卫星上天,布置一张卫星网,把地球上的国家“一网打尽”;同时建设太空基地,在太空基地进行资源开发,建立太空殖民地——当然也要进行人口繁殖,实现人种净化,最终达到雅利安人对世界及宇宙的统治。纳粹党卫军头子海因里希·希姆莱费尽心机编造了一个亚特兰蒂斯神话,称德国人是最优秀民族的后裔。希姆莱坚信,在古代有一个超级人种从太空来到地球,落户于亚特兰蒂斯大陆并创造了先进的文明。希特勒对这套假说信以为真,希望太空计划最终能培育出“日耳曼太空人”。口碑颇佳的太空科幻影片《钢铁苍穹》就是以这段历史为背景演绎出来的。

荒诞的纳粹政权孕育了荒诞的太空计划。可以想象,在目前的国际格局下,地面上的国家与民族矛盾和不均衡发展很可能被复制到太空中。技术最先进、资金最雄厚的国家将率先向最适合人类居住的星体或太空位置(如拉格朗日点)移民,这些移民将主导太空社会的政治、经济、文化,就像最先到达北美洲的盎格鲁-撒克逊人至今仍在主导北美事物一样。这会固化原有的不平等,并引发新的不公正。虽然联合国有《外空条约》规定自然天体为全人类所有,但实际上的先到先得是羸弱的国际组织无法阻拦的。

也许太空移民的拥趸会说,太空移民是为了解决人类的生存危机,保证人类永续发展。在生存面前,不平等可以缓缓再解决。那么,人类有权利“占用”其他天体,实现自身的永续发展吗?另一种对地球沙文主义的思考涉及更为基础的问题:来自行星地球的人类有权将其他天体改造为自己的栖息地吗?

金·斯坦利·罗宾逊的科幻小说《绿火星》就讲了这样一个故事:首批移民火星的地球人中有一部分反对将火星地球化,他们坚持火星应维持贫瘠荒凉的原始之美。在他们的带领下,火星上出生的一代新人开始了反抗跨国公司和地球大国的地下运动。

扩张方式:蝗虫还是蜜蜂

在距离地球40万亿千米之遥的潘多拉星球上,滔天的海浪裂岸惊空,夜空里显现着遮蔽半个天空的巨大月亮,岩石山脉飘浮在天际,高大蔚蓝的森林里居住着身材修长、肤色幽兰的纳美人,他们可以与灵魂树和动物实现精神对接……这是科幻影片《阿凡达》所营造的奇幻而又美好的潘多拉星球,其中恰恰反映出人类文明的人工与丑陋。

尽管科学技术高度发展,影片中2154年的人类却依然受到来自社会、自然和心理诸方面的各种压力。过去,人类希望通过发展科学来从自然和社会中获得自由,现在这个梦想破灭了,地球上的资源消耗殆尽,他们只有乘坐飞船到潘多拉星球上开发新的矿藏。高科技并未带给人类更多的富足和精神上的平静,人类饮鸩止渴,继续派出机器向自然界过度索取以应付不断出现的危机……

这正是一些反对太空移民乃至反对太空探索的人着力攻击的一点:人类与其花大力气移民太空,把地球的烂摊子丢下,不如用技术和资金保护环境,开发新的环保工业。他们宣称,如果人类不改变自己的生活方式和发展模式,那么人类将成为宇宙间的“蝗虫”,吃光一颗行星后再席卷另一颗行星。这样的文明延续有何价值?

在《阿凡达》中,人类的世界充满机械和显示器,显得冷酷而毫无生机:纳美人的世界则郁郁葱葱,人与人之间、人和自然之间有着更为融洽的关系。人类对待大自然的方式只有粗暴掠取一种,而纳美人则遵从更加朴素的“能量循环”理念,实践着生态保护。以地球人的标准衡量,潘多拉上的土著智慧物种纳美人还处于一种原始的生活状态,他们使用弓箭,居住在树上,就像过去的人类。但是,与人类一样有着喜怒哀乐的他们,并不把幸福与烦恼建立在物质基础上。两种文明孰优孰劣,观众自可分辨。

人类和纳美人的关系,是一切被压迫、被凌辱、被征服的“落后民族”命运的缩影。弱肉强食的社会达尔文主义在地球上不受欢迎,在星际间也未见得行得通。导演安排拼死守卫家园与文化的弱小的纳美人取得胜利,获得了观众的同情与认同,但如果同样的事发生在现实世界,结局很可能恰恰相反。因为战争的胜负通常建立在实力的基础上,往往与正义无关。当“文明人”遇到军事技术不如自己的纳美人、印第安人、印加人就屠之戮之,那么,当人类遇到比自己强大的外星异族时还会承认这种逻辑吗?丛林法则也是太空时代的文明交往规范吗?这些问题在电影中没有答案,但任何看过本片的人都会或多或少地思考上述问题。

随之而来的还有对文明发展路径的质疑:文明的延续必须建立在拓展生存空间的基础上吗?是否一定得不断开发(这其实是“掠夺”的褒义表述)自然资源才能更好地生存?文明的发展模式只有“掠夺—匮乏—征服—掠夺”一条途径吗?

在影片的结尾,主人公抛弃人身,从肉体到精神都成为了一个纳美人。这与其说是个人的选择,毋宁说是代表了渴望文明永续的智慧生命的最优选择。

1433年,一度承当着“蜜蜂”的角色,在亚洲与非洲海岸间传递文化与物质文明的郑和船队归航了。由于明帝国的财政无法支撑回报甚少的远航,历史选择了欧洲人来做“蝗虫”式的跨洋扩张,并以此为基础形成了当今的世界格局。未来的人类又将如何呢?我们是要成为宇宙间人人憎恶的“蝗虫”,还是成为构建星际交通与信息网络、辛勤采蜜传粉的“蜜蜂”?我们要在宇宙中构筑何种文明格局?这是处在太空时代十字路口上的每个地球人都要思考的问题。【责任编辑:杨 枫】

本文来自:最热文章

人工智能写科幻小说,和作家写科幻小说有什么不一样?

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。

《静音》是一部 Netflix 电影。尽管 Netflix 过去一年在原创电影上的表现并不如预期,但是《静音》仍让人颇为期待

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

坏机器人制片公司最新的一部电影名为《霸主》(overlord),背景设置在二战时期,很可能是一部在半遮半掩中秘密制作的科洛弗电影系列。

我们都知道,到处都在重启;我们也知道,如果有钱,啥都能重启。所以,会不会被重启算不上是个问题,只能问什么时候会被重启。自然而然地,世界各地的各种重启现象衍生出了一个有趣的猜猜游戏:哪一部老作品会是下一个接受这种待遇的?\n

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号