《莫雷尔的发明》

原书作者 | 比奥伊·卡萨雷斯

Part.1

在北京中间美术馆举办的“想象·主流价值”展览开幕对话上,展览的引子选用了国产恐怖片《黑楼孤魂》。戴锦华老师专门提到了这部影片,所以我也特意找来看了看。

在影片中,作为主角的录音师和女演员在一座旧楼里录制电影特效时,被鬼怪的幻象带到了阴森恐怖的地下室,从而牵引出“文革”时的一起谋杀案。

影片上映于1989年。那时的恐怖片虽少,但不乏佳作,与当下的“国产可怕片”有着天壤之别。

作为恐怖片来说,《黑楼孤魂》最大的价值,在于它对时间的处理方式:在一个被规定的空间场域中,历史与当下相遇。“鬼”(ghost)在人间逗留,将人引向被湮没的历史,就像引领忒休斯穿过迷宫的那团毛线。

我们喜欢恐怖片,是因为我们知道,当哈姆雷特在城墙上遇到父王的鬼魂时,这里正在发生的并不是一个超自然故事。

优秀的恐怖片,哪怕故事发生在极地或者宇宙,我们仍旧可以在其中看到徘徊的历史。

Part.2

《莫雷尔的发明》可以被看作科幻小说、恐怖小说、反乌托邦小说或者所谓的心理小说,这取决于作为读者的你究竟关注其中的哪一点。

小说由阿根廷作家比奥伊·卡萨雷斯所著,此人创作颇丰,但长久以来得不到文坛关注,只有博尔赫斯发现了他作品的价值,并以“完美”二字来评价《莫雷尔的发明》。原因我会在下文提及。

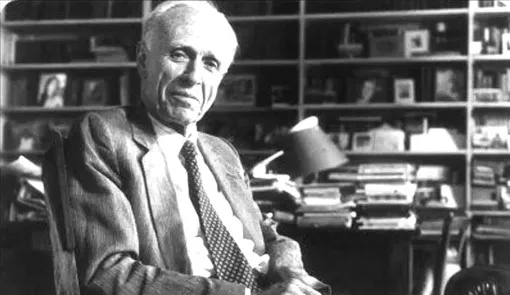

阿道夫·比奥伊·卡萨雷斯(Adolfe Bioy Casares,1914-1999),阿根廷作家,出生于布宜诺斯艾利斯,被誉为二十世纪最伟大的西班牙语作家之一。卡萨雷斯是拉美科幻文学重要的先驱者。他的代表作《莫雷尔的发明》是重要的早期拉美科幻作品(美剧《迷失》亦深受此书影响,原著甚至出现在了S04E04中)。该作曾在1974年被翻拍成同名意大利电影,并在2017年被改编成舞台剧,本文后续众多插图即电影与舞台剧剧照。

小说主人公来自委内瑞拉,是一位被判刑的逃亡者。为了躲避“无处不在的警察、监视与密探”,他来到一座孤岛上。企图把这里当作安全可靠的藏身之所。

虽说这座孤岛上可能萦绕着一种危险的致命怪病,但相对的,它也能保证绝对的与世隔绝。虽说是孤岛,可不是荒岛:这里留着空荡荡的图书馆、博物馆、教堂,似乎曾经有人在此居住过,但很快又弃之而去。

主人公登岛之后,在这里怡然自得地过了一段隐士生活。但好景不长,一群男女乘轮船登岛了。这些外来者使得疑神疑鬼的主人公不得不将自己放逐到岛上的荒野中,整日过着野人的生活。

我们完全可以理解他的心理:一方面,他是个绝对的厌世者,既担心外来者会暴露他的行踪,又对他们的行为(他用了“庸俗”这个词来形容)充满了鄙夷与厌恶;而另一方面,他无法克制自己对他们的好奇,终日以偷窥他们取乐。

于是,他发现了外来者中的福斯蒂尼:这位每天下午坐在岩石上观看日落的女郎迅速吸引了主人公的注意力,并让他坠入爱河。

这是小说的开头,而莫雷尔尚未登场。在体会到小说其后带来的的妙处之前,我们必须忍受卡萨雷斯为我们带来的折磨:我们的主人公是一位偏执狂;不仅如此,他还是一个施虐狂。他对自己施虐,也用他的日记对我们这些读者施虐。

日记体可不是一种体面的体裁。举个例子,无论从何种意义上来讲,《狂人日记》都绝对不是一部体面的小说。借日记之口说话的人,会把这当成是一条坚固的项圈,把可怜的读者牢牢拴住。如果很不幸地,他恰巧是个疯子,那么这些读者也必须跟随着他的胡言乱语匍匐前行。

因此我们的视角也成了疯子。想象一下疯子是如何坐在马路上,用直勾勾的眼睛盯着来往的路人;而我们不得不附在这个疯子身上。

好吧,为了理解,我们只好暂时放弃理智,把自己变成野兽。如果不这样做,我们就不能从一碗蒸鱼中吃出人肉的味道 。

我们姑且跟着这位狂人的日记一路前行。

Part.3

主人公占据了小岛,但却无法宣示自己的主权:在本质上,他始终是一位流放者,固然可以逃脱,但无法得到赦免。所以当他发现这座岛上另有他人涉足时,可以想象他怎样像惊弓之鸟一样惶然。

他倒是见到了那位福斯蒂尼,把她想象成了自己的贝亚特莉齐;不过我们很难在他行动中感受到丝毫爱情的美好与纯粹。毕竟,他是个疯子嘛。

接下来,主人公终于鼓起勇气,开始试图接近福斯蒂尼了。尽管福斯蒂尼对他视而不见、听而不闻,但他完全把这归咎于她的傲慢,而完全没想过这其中是否有任何怪异之处。

而另一个外来者——时常纠缠在福斯蒂尼身边的,那个形貌丑陋、举止庸俗的莫雷尔,自然而然地成了他假象中的情敌。接下来的日记中充满着对福斯蒂尼行为的辩解,以及对莫雷尔无休止的鄙夷,令人不忍卒读。

读到这里,敏锐的读者到此会清楚地嗅到其中的喜剧气息。想想从前的流浪汉小说吧,其中最喜欢的一个主题便是要么把心智健全的人扔到一堆疯子里,要么把一个疯子拉上舞台,完全暴露他的丑态。想想莎士比亚笔下的马伏里奥 ,想想《痴儿西木传》 里扮演小丑的西木——人们永远不会对这种残忍的玩笑感到厌倦。

主人公就是那个倒霉的疯子。我们看着他的自说自话,看着他徒劳地为身边所有不合常理之处寻找动机。但他的努力最终归于徒劳了:他终于在偷窥外来者的谈话时发现,这一切都是那个该死的莫雷尔的杰作——莫雷尔发明了一种新型机器,能够切实地录制并复制生活中的某一个场景。只要机器不停转,被录制的一切就会被反复播放(并不是全息影像,而是实实在在的物质)。由是,他成功地把时间凝固在了琥珀里。

真相揭露的那一刻,我们发现小说营造出了一种近乎残忍的幽默感:他听闻莫雷尔的高谈阔论,得知眼前的一切无非是如梦泡影,是机器制造的赝品,而之前他对福斯蒂尼的筹谋与表白,就好像对木偶自言自语一样。

唉,这其中没有任何一丝悲剧性可言。主人公的遭遇只能让我想起《堂吉诃德》中,堂吉诃德和桑丘被蒙上眼睛,坐在木马上,而公爵和他的侍女们在他们身后拉起风箱,谎称他们正在空中翱翔。

用拙劣的假象去折磨疯子和白痴,是流浪汉小说中的惯用桥段,因为这些人的内心过于敏感纤细,以至于只要骑上木马,不消别的暗示,他就会自以为骑在了派格萨斯上。

而对于我们这些观众来说,这就是最滑稽的地方。

Part.4

莫雷尔是一个拙劣的野心家。这不是说由于主人公自己偏执狂的视角好比哈哈镜,扭曲了莫雷尔的形象;莫雷尔其人实在是沿着他的先辈们存在的。

这些先辈们可以列出一个长长的名单,包括 维克多·弗兰肯斯坦(我们在《弗兰肯斯坦在巴格达》一文中讨论过作为意象的弗兰肯斯坦)、亨利·杰基尔、甚至还可以算上尼摩船长。唉,这些世界的弃儿。

事实上,莫雷尔同样也是个疯子,就像是主人公的镜像。他同样是个自我放逐者,但他怀着高傲的态度发现这座荒岛,是为了将这座岛屿连根从世界上拔起,彻底变成自己的囊中之物。

征服的手段是他的发明,那种能使人永生永存的机器。主人公在这座岛上看到的一切建筑,也都是莫雷尔豪掷千金建造的。他打算带着自己的朋友们在此度过人生中最美好的一段时间,并用机器将这段时间复制下来,使其变成永恒。前述的“致命怪病”也是莫雷尔为了让世人远离所故意散播的谣言。而岛上的入侵者——不是别人,正是主人公自己。

一行人抵达小岛之后,莫雷尔便悄悄打开了复制机,让机器记录他们的生活。从这里开始,现实与虚幻之间的界限便被逐渐打破,而主人公在不知情时便已经陷入了莫雷尔的镜中世界。

不同于爱丽丝的镜中世界,这个世界没有任何夸张和变形之处,如果说它与现实有什么不同,那就是它是完美的,永恒的。

但这个世界也同样是危险的。被复制的人本体会死亡,被复制的花本体会凋零,而留在机器中的一切,则会永远保持完美,除非机器被关停或者被破坏。

事实的真相是:莫雷尔谋害了自己,谋害了朋友们,也谋害了福斯蒂尼。而主人公不过是误入陷阱中的一只小虫罢了。

Part.5

博尔赫斯对这部小说大加赞赏,甚至亲自为其撰序。或许是复制机的意象完美地契合了博尔赫斯对镜子的敏感:

在这种有照人镜子的房间里,

什么事都发生,什么事都不记下。

——博尔赫斯《镜子》

日复一日不断地重复,这算不上是“记下”。博尔赫斯也说过:交媾和镜子都是可恶的。镜子是对真理的捏造。镜子呆板地复制现实中的一切,但却不与现实发生任何关联。

镜子是光的奴仆,没有光,镜子就只不过是一层薄薄的镀银,用来制作镜子的玻璃,如鲍德里亚所说,是一种“零程度的、无历史的”物质。镜子本身是典型的现代“伪君子”形象,也是现代文化“反讽性”的象征。

被无处不在的镜像包围,主人公的精神状态变得愈加恶化。尽管自己与莫雷尔一行人没有任何交集,他还是怀疑“这纯粹是个阴谋,是这些警探为了最终将我捉拿归案而挖空心思炮制出来的一个可怕的阴谋。”

尽管听上去仍旧是迫害妄想症的胡言乱语,但他也确实道出了自己境遇的本质:因为复制机制造了完美镜像,自身的存在变得虚幻。

追捕的警探最终没有来,但在故事的结尾,镜子变成了影子,而影子终于开始侵蚀正主的存在了。

Part.6

外面的世界无路可走,福斯蒂尼则可望而不可即,而始作俑者——莫雷尔——此时大概早已因接受复制而身亡了。

面对着那些莫雷尔遗留下来的机器,主人公终于想到了最终解决方案:那就是把自己的形象也复制下来,和福斯蒂尼剪接在一起,这样至少能完成与其形式上的保证自己真正和福斯蒂尼同处于同一个维度——一个时间失去效力的维度,一个鬼魂的国度,一个真正与世隔绝的维度。

复制机的危害是立竿见影的。在故事的结尾,主人公发现,“自从我用那台机器摄下自己倒霉的左手后,我看到左手开始脱皮……我成了秃子……指甲早已脱落,皮肤泛红……”。在他的弥留之际,他在日记中最后吐露心迹,莫名地突然开始怀念自己的祖国,自己的民族和文化,幻想着和福斯蒂尼一同进入天堂。

至此,日记戛然而止。

这难道不讽刺吗?主人公在岛上所见的一切,包括他心心念念的福斯蒂尼,全都是鬼魂,是科学技术制造而成的鬼魂。

鬼魂不拥有历史——鬼魂自身的存在便是历史。所以,这里也是整部小说中,历史唯一一次的出场。卡萨雷斯确实是谋篇布局的高手。

当主人公垂死之时,抬起头来,还能看到天上悬挂着一真一假两个太阳(似乎复制机的力量还不至于把太阳也摧毁掉);然而在他逃离的现实世界里,同样有着两个祖国——一个是充满官僚、佣兵、警探的委内瑞拉,一个是文学繁盛、充满人情味的委内瑞拉。前者是现实,后者是鬼魂。

如果他没有来到这座荒岛,遇见莫雷尔的发明,他的结局并不会有太大的区别:他仍旧会抱着理想中那个祖国的鬼魂死在现实的牢狱之中,因为两者不能并存。

Part.7

至此,我们已经读完了这本并不长的小说。这确实是卡萨雷斯的杰作,每一个篇章中的每一个角落都能向外发散,引出无限大的阐释空间。

尽管故事本身疯狂而残忍,但我们无法不去注意,所有的隐喻都是曲径通幽,最终使得作品呈现出庭院般的精巧。

《莫雷尔的发明》创作于1940年,同样的故事今天仍在被反复书写:时至今日,VR技术已经让我们看到了莫雷尔的发明实现之可能,而斯皮尔伯格的电影《头号玩家》则将这种可能实地操演。

莫雷尔靠诱骗让自己少得可怜的朋友们进入幻境,而“绿洲”则不同——它提供与现实不同,但比现实更加真实的体验——我更愿称之为机械复制的“神圣体验”。它仅仅是在那里而已,就足以让全球宅文化爱好者都为之疯狂,心甘“为绿洲献出心脏”。

当技术的进步使得莫雷尔的发明指日可待之时,没人知道它会如何改写我们的世界。

在不久的未来,镜中世界将不再是孤岛,而失去了历史的鬼魂将堂而皇之地与人比邻而居。我并没有那种野心,去预言那时候人们有怎样的历史观:毕竟,疯子们乐于自我放逐,但乐于自我放逐的人不一定是疯子。

作者

钟天意

编辑

HeavenDuke

最热文章

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号