邬贺铨,中国工程院院士,光纤传送网与宽带信息网专家,曾任信息产业部电信科学技术研究院副院长兼总工程师、 大唐电信集团副总裁,现兼任国家“973”计划专家顾问组成员、国家信息化专家咨询委员会副主任、中国互联网协会理事长、中国通信标准化协会理事长。他是国内最早从事数字通信技术研究的骨干,多次参与了国家通信发展的决策。

邬贺铨院士:互联网,从“冷战”

项目到“大智移云”

摘要

今天,世界各地的沟通,很大程度上有赖于越来越高效和易用的互联网;围绕互联网特别是移动互联网,形形色色的全新服务乃至商业模式不断涌现。从1946年的第一台电子计算机,到“冷战”高潮时期的美国军用计算机网络项目“阿帕网”,再到覆盖全球的互联网,这项年轻的技术,已经深刻地改变了人类社会的面貌。

从ENIAC

到ARPANET

科技史学界一般认为,世界上第一台数字式的多用途电子计算机,是1946年诞生的ENIAC。这台计算机占地面积约170平方米,使用了17468个真空管(电子管),计算速度是每秒5000次加法或400次乘法。这样的速度在如今不算什么,在当年却是了不起的成就。相比于当时属于主流的计算装置(使用继电器运转的机电式计算机),ENIAC带来了上千倍的效率提升。

ENIAC是电子管计算机。它的后继者是晶体管计算机,以及随后的集成电路计算机。今天我们使用的,则是超大规模集成电路计算机,也就是所谓的“第四代电子计算机”。大约在1971年,随着最早一批CPU诞生,计算机进入了超大规模集成电路时代。

但在计算机诞生的最初20多年间,所有的计算机都只是在尝试提升单机能力,而没有像今天这样被连接成网。继美苏之后,中国在1964年和1967年分别掌握了原子弹和氢弹。美国担心其“冷战”霸主的地位受到挑战,意识到其核战争指挥中心必须设置备份并且需要有足够可靠的网络相连。出于这种战备需要,美国开始研究计算机之间可靠联网的可能性,以便建立起主备核指挥中心之 间 , 以及各个中心与战略轰炸机部队、发射井、发射车部队、核潜艇等核打击单位之间的高可靠性网络。

这种为潜在的核战争准备的项目,其设计的核心思想,便是在某一部分被毁的情况下,其余部分仍然能保持通讯。或者说, 这是一个没有中心的 网络,只是有很多节点。节点之间会自动寻路和转接,而没有人能够彻底切断所有节点间的联系,从而让如此架构的计算机网络难以被摧毁。

延伸阅读

“差分机”生不逢时

1822年,英国发明家查尔斯•巴贝奇从一种以穿孔卡片控制的提花织布机得到启发,设计了一种机械计算机,命名为差分机。这种以杠杆、齿轮等结构进行运算的机械计算机,可以自动处理不同函数的计算过程。此后,巴贝奇又在19世纪30年代,试图制造计算精度更高的差分机,以及用途更广泛的“分析机”。

受制于当年的机械加工精度和蒸汽机动力的稳定性等因素,高精度差分机及分析机的设想都没能成为现实,但它们仍被认为是革命性的创新,在计算机发展史上具有里程碑式的意义从当年的图纸来看,巴贝奇的分析机已经具备了类似现代计算机的结构和工作模式,比如数据储存模块、运算模块和控制模块。

20世纪末至21世纪初,一些科普机构根据巴贝奇留下的图纸,运用现代精密加工技术建成了可以实际运行的分析机,证明了他当年的设计并非空想。

1969年,地球上出现了第一个互联网系统ARPANET,通常被翻译为“阿帕网”。这个系统将美国西南部加利福尼亚大学洛杉矶分校、斯坦福大学研究学院、加利福尼亚大学和犹他大学等4所高等学府的4台主计算机连接起来。从1970年开始,越来越多的计算机连入ARPANET。

1972年,在国际计算机通信大会上,ARPANET首次被展示给业界,宣告了一个全新时代的来临。也是在这一年,后世广泛使用的TCP/IP协议(传输控制协议/网际协议)出现了。此前,ARPANET使用的是NCP协议,允许计算机之间相互交流,但目的地之外的网络和计算机却不分配地址,从而限制了这个网络未来增长的机会。到1983年元旦,所有的NCP协议都被TCP/IP协议所取代。

“万维网”

连起全世界

然而,在ARPANET出现之后的最初20年里,有可能使用它和其他一些计算机网络系统的人,几乎全部是科研工作者,也就是供职于高等学府和科研机构中的科学家、工程师和计算机技术人员。这不仅是因为当时价格极为昂贵的计算机远不是绝大多数家庭所能负担得起的,还因为利用计算机网络传输文件在当时非常麻烦,每一个“网民”都必须经过专门的培训,才可以“玩转”这个简陋而且功能有限的网络。

但到了20世纪80年代末,个人计算机的用户越来越多,千千万万没有经过专业训练的男女老幼使用计算机的时代已经到来。或许正因如此,互联网也在这一时期逐渐向“平民化”转型。1989年,第一个互联网检索系统“阿奇(Archie)”在加拿大蒙特利尔的麦吉尔大学被发明出来。两年之后,美国明尼苏达大学研制了面向普通计算机用户的互联网信息检索系统“金地鼠(Gopher)”,虽然“金地鼠”只支持文本检索,但在当时,这已经是一个了不起的飞跃。

现代社会的办公,离不开个人计算机、手机和iPad等移动设备的联动

计算机技术的发展,带来了文本录入与编辑效率的飞跃 (供图/马之恒)

与此同时,供职于欧洲粒子物理实验室(CERN)的英国人蒂姆•伯纳斯-李,也在做着另一项改变计算机网络的研究。在20世纪80年代后期,“超文本”技术,也就是将存放在不同地方的文本信息通过超链接组成的网状文本已经出现,而蒂姆则创造性地让这项技术与计算机网

络“联姻”。1989年夏天,他成功地用超文本技术“将CERN的各个实验室联系起来”,让每个员工都能通过计算机内网系统,与其他同事通过文本沟通。

这个简陋的超文本“内部网站”的成功,预示了超文本技术与计算机网络结合之后强大的生命力。1991年8月6日,由蒂姆亲自建立的世界上第一个网站上线运行。在这个网站上,蒂姆介绍了自己的发明:通过超文本技术将分布在计算机网络各处的资源结合在一起的“万维网(World Wide Web,简称‘WWW’或‘3W’)”,以及他开发的世界上第一款网页浏览器“万维网”的使用方法。后来,蒂姆又在这个网站上添加了其他一些早期网站的链接,使它成为世界上第一个万维网目录。

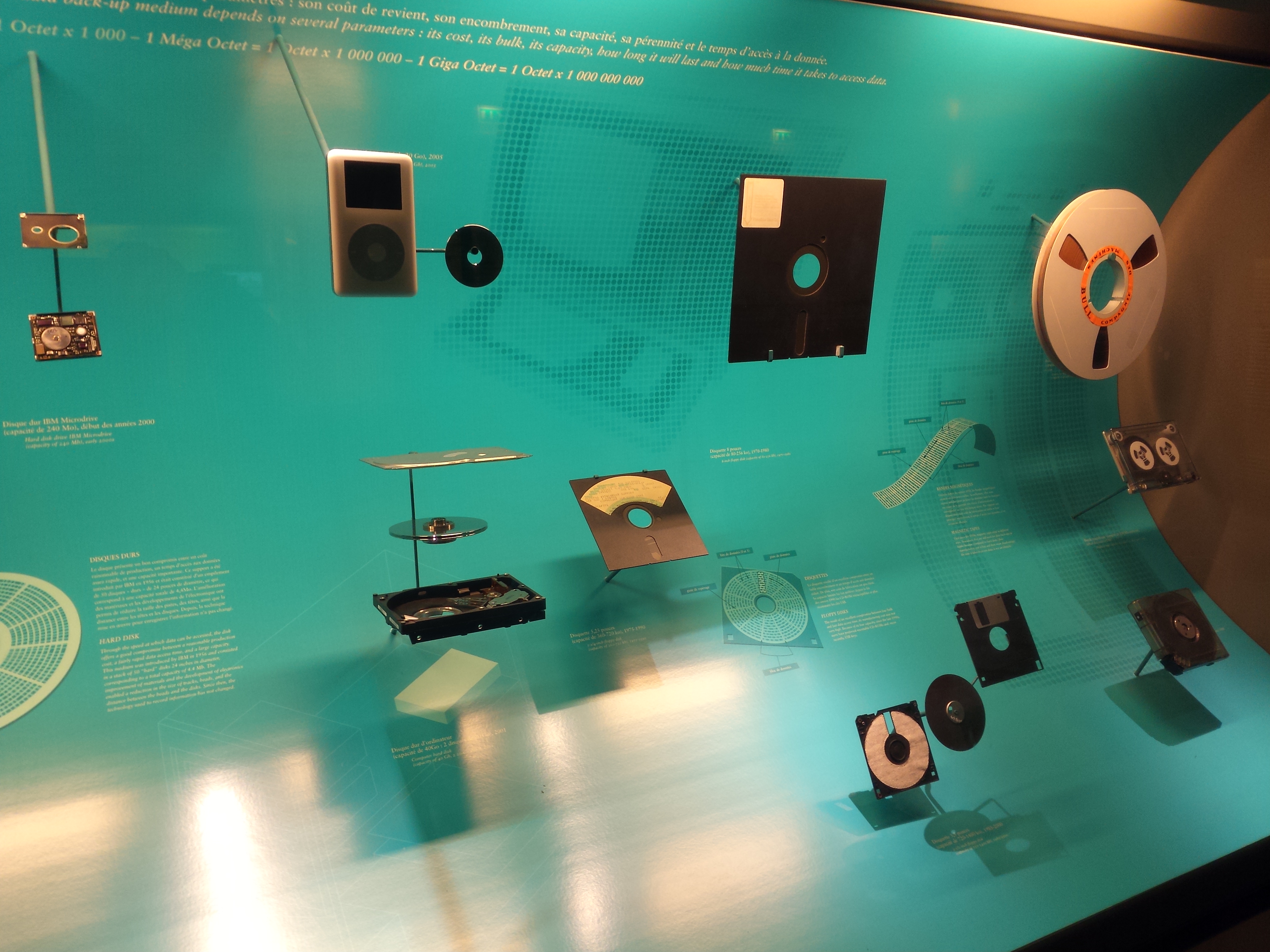

在过去几十年里,数据存储技术也突飞猛进(供图/马之恒)

在发明万维网之后,蒂姆曾经想注册一家计算机公司,专门销售他编写的网络浏览器,但他很快放弃了这个想法。不仅如此,他还放弃了万维网的专利权。这意味着他放弃了垄断万维网技术成为巨富的机会,却成功地避免了可能导致全球计算机网络分裂的商战,使世界各地的人们今天能够通过统一的方法,访问分布于世界各地的网站。

在其诞生之时,万维网联系的是一个已经被电报、电话和其他现代化的通信、传播手段“连接”成整体的世界;但它的“青胜于蓝”之处在于,它让世界各地有共同爱好和兴趣的人们建立起虚拟的社团成为可能,而且为每个网民提供了崭新的全球视角。随着万维网的诞生,地理上的距离和路途的艰险,都不再是阻碍沟通的理由;如今,万维网已经深深地潜入了人类的生活,以至对很多人来说,网络几乎成为生活的必需品。

随着网民的数量越来越多,网络地址不足的问题开始凸显出来。目前,世界上使用的网络地址分配技术,是“IPv4”技术。它最多可以为40亿台主机分配地址,但现在已经分配殆尽。目前,IPv4地址有3/4集中在北美洲,美国平均每个网民有6个IPv4地址,而中国平均每个网民仅有0.5个地址,已经远远不能满足网民数继续增长的需求。在这样的环境下,IPv6应运而生。IPv6所拥有的地址,远比IPv4多得多,这不但解决了网络地址资源数量的问题,同时也为除电脑外的设备连入互联网的设想,(在数量限制上)扫清了障碍。如果未来互联网升级到IPv6,那么互联网就不仅可以为人类服务,还将服务于众多的硬件设备,如家用电器、传感器(摄像头)、汽车等,它将是无时不在、无处不在的网络,其触角会深入世界的每个角落。对于中国来说,想要在未来的网络世界中占得先机,就需要关注“IPv4”到“IPv6”的跃迁这一难得的历史契机。

互联网的快速扩张,也为一些全新的商业模式提供了可能。比如说,谷歌提供了免费的搜索引擎,但千千万万人的搜索记录,让谷歌成了全世界最大的信息收集公司,为大数据相关的商业模式准备好了原材料。戴尔公司用推销日用消费品的策略来销售个人计算机,彻底改变了人们购买计算机的模式,也让个人计算机迅速走入千家万户。互联网在信息传播方面的灵活性,为很多前所未有的商业模式提供了生长的土壤。

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号