人类对太空的探索从未停止过。从第一颗人造卫星发射到航天员登上月球,再到如今的空间站建设,每一次进步都凝聚着无数科学家和工程师的心血。在我国航天史中,“天宫二号”可以称得上是“最忙碌”的空间实验室,其荷载的实验项目众多且涉及领域广泛,其中之一就是中国首次在微重力条件下开展的液桥热毛细对流实验。

探秘太空“胶水”——液桥

什么是液桥呢?

液桥并不是我们常见的用 于交通运输的桥梁,而是连接着两个固体表面之间的一段液体。例如,当我们在洗手的时候,将打湿后的拇指和食指捏在一起再微微分开,指间就会出现一根像透明“胶水”的小液柱,这就是“液桥”。

航天员王亚平(女)在空间站核心舱演示太空液桥实验

为什么会产生这种现象呢?

这是因为气液界面之间有一种神奇的力量——表面张力。我们可以把表面张力想象成一层非常薄的弹性薄膜,它能让液桥保持形状,不会轻易“垮掉”。就像我们在洗澡时,水珠会挂在皮肤上,不会马上掉下来,就是因为这层“薄膜”的作用。

再举一个有趣的例子,当我们在沙滩上玩耍时,如果用手捏一把干燥的细砂,松手后细砂就会散开;但如果在沙子中掺一点水,就能捏出各种各样的形状。这是因为干燥的散沙加入水后,水在沙粒之间之间形成了液桥,将散沙“粘”了起来。

在地球上,由于重力的作用,液桥一般都比较小,通常只有几毫米。而在太空中,情况就完全不同了。由于重力几近消失,物体处于“漂浮”状态,液体的表面张力变大,可以在两个固体表面之间形成更大的液桥,这为开展液桥热毛细对流实验提供了便利。

热舞的液体:热毛细对流

热毛细对流通常发生在液体的表面。当我们给一端的桥柱加热,这部分液体的温度会升高,而温度升高会导致表面张力降低。相反,未加热的部分温度较低,表面张力较高。这种表面张力的差异会在液体内部产生一种推动力,使得液体从温度较高的地方向温度较低的地方流动。由于表面张力又称毛细力,所以由温度变化引起的液体流动现象就叫做热毛细对流。热毛细对流现象在日常生活中随处可见。当我们往茶杯中倒入热水时,茶叶会随着水的流动而漂浮。这是因为热水和冷水之间的温度差异产生了热毛细对流,推动茶叶移动。

热毛细对流现象在现代工业生产中也有着广泛的应用,特别是高质量晶体的生长过程。高质量的半导体晶体是现代电子器件的基础,通过科学控制热毛细对流,可以提高晶体的质量和纯度,从而提升电子产品的性能。太空特有的微重力环境使科学家可以深入剖析热毛细对流的真实过程。

太空中的液桥大变身

“天宫二号”开展的液桥热毛细对流空间实验项目就是研究在微重力环境下,液体在不同温度下的流动行为。简单来说,就是看看液体在没有重力干扰的情况下,如何因为温度的变化而流动。

液桥热毛细对流实验箱

液桥热毛细对流实验箱重13公斤,经过3年多的研发,成功通过了多次地面测试,最终被送入太空。在太空中,该实验设备需完成注液、拉桥、清桥、温度控制、温度和图像采集及打包传输等操作。其中,实验所需的流体介质“硅油”被储存在液缸内,通过高精度PI电机(高精度的永磁同步电机)牵引,将硅油注入到两个固定的桥柱之间,形成液桥。之后,经过电机的精确控制,液桥被缓慢拉长,形成一个长长的液桥。一旦在实验过程中出现断桥现象,清桥系统会自动启动,通过电机驱动擦洗桥柱,重新建立液桥。同时,实验设备配备了精密的图像传感器,能实时采集液桥的状态,科学家即便在地面上也可以通过专用软件远程控制实验的进行,实现天地互动。

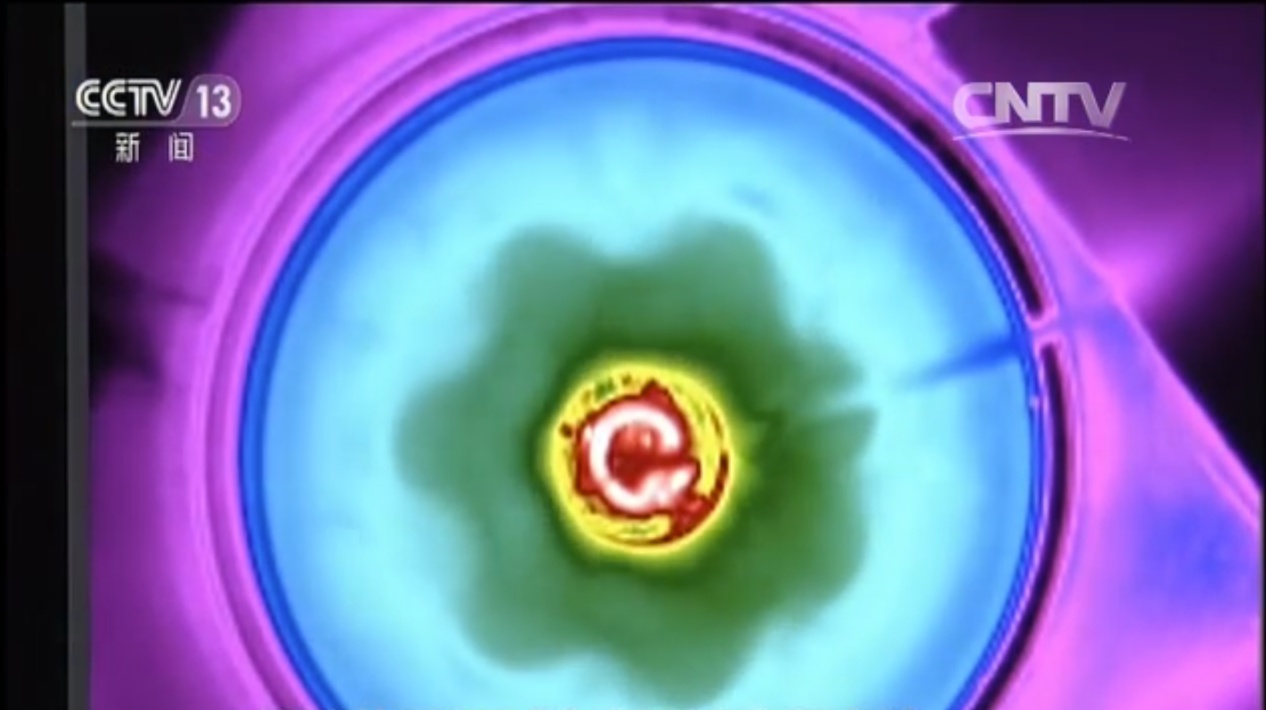

热毛细对流表面波空间实验

整个实验历时32个月,科研人员利用微重力环境,进行了超过740次的空间实验,最终成功构建了各种几何形态的大尺寸液桥,其中最高的液桥达到22毫米,是国际上持续时间最长、工况最多、系统最完善的空间流体实验之一。

该实验不仅填补了流体力学领域的空白,还为相关科学和技术的发展提供了宝贵的数据支持。实验结果表明,热毛细对流在微重力环境下的行为远比地球上的复杂,这为科研人员提供了一个全新的视角来理解流体动力学。

此外,这次实验还取得了多项具有国际领先水平的成果。我国空间科学家成功突破并掌握了在微重力环境下构建和维持液桥的关键技术,包括液桥的建立、液面的稳定以及失稳后的重建。这些技术的掌握,不仅提升了我国在微重力流体科学领域的实验能力,也为未来的空间科学研究奠定了坚实的基础。

部分信息来源于人民日报、科技日报、中国科学院、科普中国等

(科学性审核:李良,中国空间学会科普与教育委员会委员)

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号