车联网这朵花什么时候开?

2021-03-14 19:45:00笔者第一次接触车联网还是在BMW中国的时候的互联驾驶,那是2013年,当时互联驾驶的远大使命就是解放车主双手,语音交互与控制车辆。那时候的语音控制还仅仅是一张联通的卡通过屏幕拨号之后接入一个call center,有个服务员给发送导航地址。

现在的车联网技术已经突飞猛进了,是所有新势力车型的标配,也是传统车企新车的标配。

现在再谈车联网,一定要谈自动驾驶、车路协同、V2X,还要讲人机互动,智能网联。这个故事已经讲了好多年了。随着5G技术普及,也一定会带来车联网基础设施建设投入的增加,但事实是目前车联网的实际应用真的没有那么香。

我经常能遇到一些车企问我车联网数据怎么变现怎么用,“一堆数据没地方存了,又没有什么价值”。这里的数据其实是灰色数据,以车辆为核心的RTM数据,而以车主“人”为核心的智能应用互动和商业生态结合在一起的彩色数据采集,就显得非常可怜了,支离破碎,断断续续。

车主不用车联网,不装机,不激活,不使用,车联网的应用就只有一条腿,只有车辆数据,高频低价值,而彩色数据人的数据没有,这类分析基本上成了工程分析,价值变现路径长,且价值量也不高。

其实,车企玩儿车联网,是缺乏顶层设计的。

车联网的应用本质上有两个核心主体,一个是车主或者车辆驾驶者,一个是车企。

从车主的角度出发,注重的是体验、交互、有趣、好玩;从车企的角度出发,注重的是技术架构、数据采集、存储、数据平台和数据的业务端应用。而从结果数据看,其实就能非常好的反映车主使用状态。

从目前找数策做车联网数据分析的情况来看,车主数据几乎不可用,这就意味着车主还没有形成使用车联网的习惯。车主不用车机,那数据库就只有车辆数据,数据分析就只能做车辆分析。

而目前车企采集车主的数据,要么通过车联网App, 要么通过车机来实现,车联网App活跃度又明显高于车机,车联网App多入口登陆信息如果没有统一设计打通的话,这些人的数据和车的数据就又不通了,就会陷入到复杂的数据治理数据和平台优化过程中。

从历史上看,车联网这件事是先从技术开始的,是技术驱动的,当初匆忙上马就是没有做顶层设计。

我们都知道,理想的状态是“要达到车主喜欢用车联网,车和人的数据才能丰富,数据分析才可以建立起一整套的应用生态”,可现状是车主还没有建立习惯,数据采集和管理仍然是分散、割裂的。所以,应用也是不通的。

本文不会去谈以车主端的体验为核心的应用,我们来谈谈车联网在车企应用层面,看看这朵数据分析和应用的花,什么时候能开。

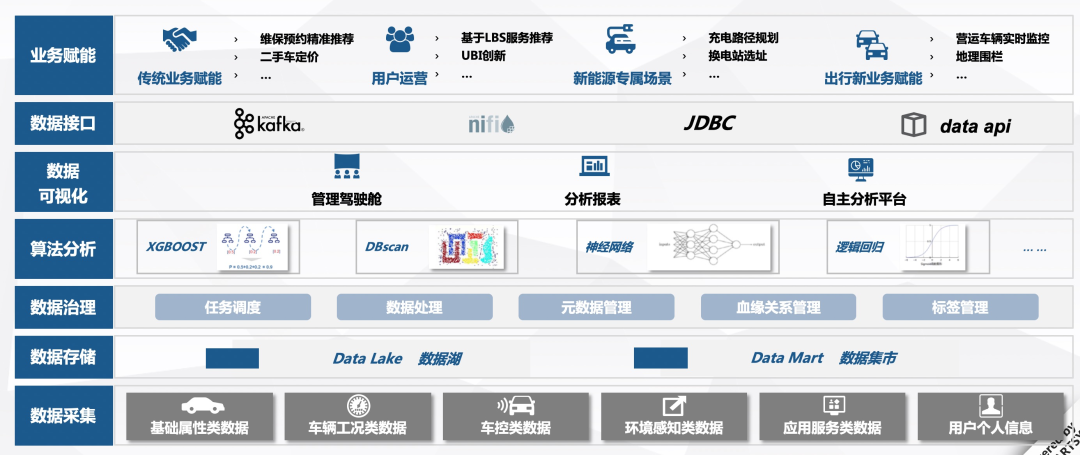

从车企角度看,我们总结了车联网数据和应用平台的完整架构,如下图:

图1-车企角度的车联网应用规划 (上海数策软件股份有限公司)

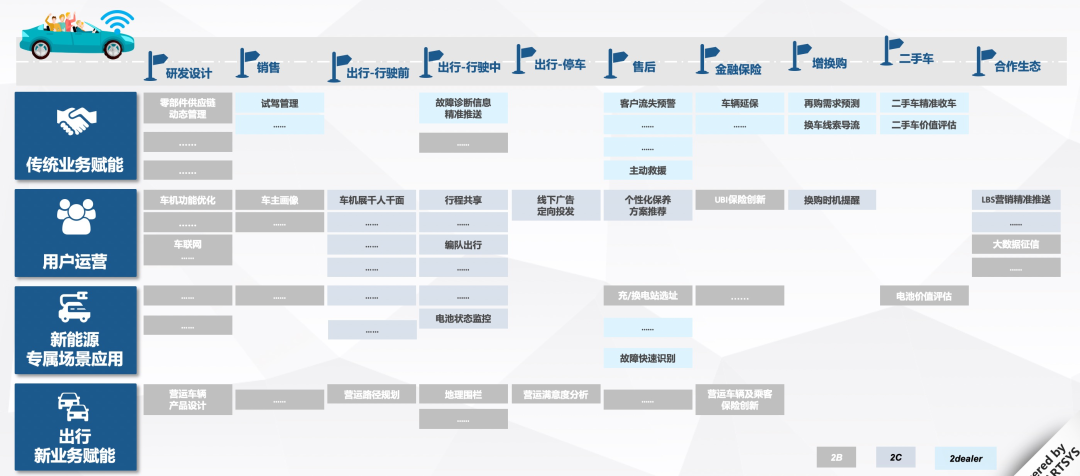

如果看整个应用架构,车联网在业务变现上可以分为对传统业务的赋能、新能源场景应用、用户运营、新商业模式(比如出行新业务)的应用。再细化到车辆和人全生命周期,我们能看到的场景大致如图2,约有50多个场景可以畅想。

图2-车企车联网应用的场景举例 (上海数策软件股份有限公司)

这些场景中,我们用得比较多的比如通过车联网做试驾管理,做车辆分析来支持二手车和延保业务的推荐,做故障和电池的诊断,做车辆远程诊断和救援等服务的实时响应,做用户画像等,这些场景的价值基本已经固定了,难以突破,并且这些场景在一定程度上还比较零散,尚未形成体系,更大的问题是场景都分散在不同的部门手里。

在做了很多车联网数据分析和场景应用之后,我们总结了两个核心问题: 一个是应用部门没有数据,一个是数据采集部门不知道数据怎么用,这还不包括很多车联网技术供应商纷繁复杂,数据权限各种博弈,导致人为的数据割裂等问题。

由此,本质上说,车联网的应用场景故事是可以讲得很好的,但是底层的数据管理确实是一地鸡毛。这大概是这朵花一直开不出来的主要原因。

我个人不看好企图通过车机端做车主互动这条线路,手机便可以解决一切问题。但是,手机与车机的链接又涉及到传输和安全问题,而未来车主自觉使用车联网估计就要等到自动驾驶和车路协同年代的到来了。

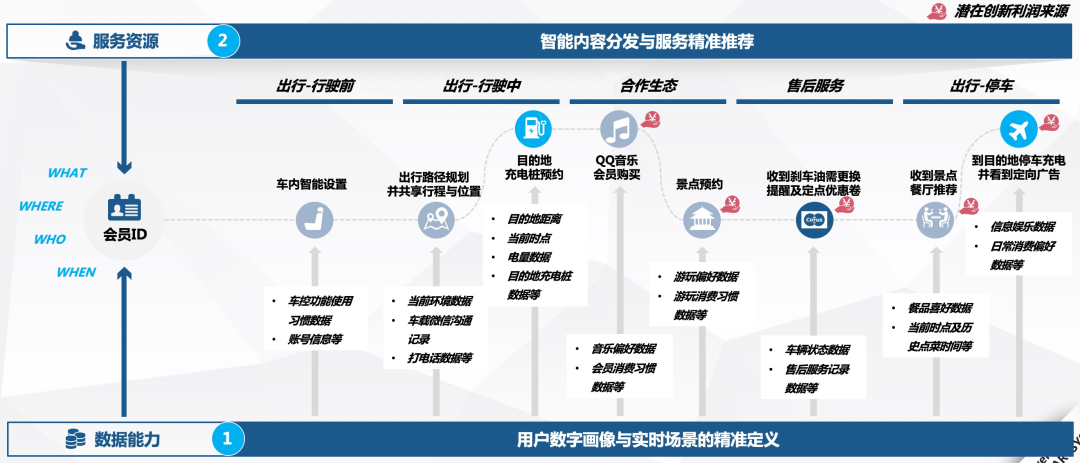

在那个时代到来之前,车联网应用还有两个场景可以玩儿,分别是车主智能互动和UBI车险,如图3和图4:

图3-基于车联网的数据应用场景-智能推荐与互动(上海数策软件股份有限公司)

图3-基于车联网的数据应用场景-智能推荐与互动(上海数策软件股份有限公司)

图4-UBI基于车联网数据的应用-UBI车险 (上海数策软件股份有限公司)

图4-UBI基于车联网数据的应用-UBI车险 (上海数策软件股份有限公司)

当然,第一个场景要有完整的数据平台,UBI车险又涉及到政策,这两个场景同时又关系到信息保护等相关法规的完善。相对于法规来说,组织和行为的改变还是相对容易的。我们期待车企能统一管理车联网应用,从顶层设计到数据平台和应用规划,都能打通部门壁垒。如果打通数据壁垒,应用和数据能够结合起来一起搞的话,那么,车联网的花就可以开得更早一些。

本文来自《汽车与驾驶维修》