秦始皇陵长啥样

2017-06-23 09:44:00文/高蒙河

坟墓的建筑结构通常由两部分构成,地上的封土叫坟,地下的坑穴叫墓。墓在皇陵中又叫“地宫”,是主要用来安置逝者灵柩和随葬物品之所。前年,我曾介绍过秦始皇陵的封土复原问题(见本刊2014年第7期),这回谈谈该陵的地宫复原难题。

为什么封土复原是个“问题”,而地宫复原却是“难题”呢?原因很简单:封土在地面以上,看得见,还进行过大规模的考古调查;而地宫在地面以下,看不见,也几乎没做过多少勘探工作。

那么,是否就无从了解地宫的情况了呢?也不尽然,因为古文献有过记载,考古学者也做过一些研究。古文献的记载,最权威的非《史记》莫属。作者司马迁是这样说的:“穿三泉,下铜而致椁。宫观、百官、奇器、珍怪徙臧满之……以水银为百川、江河、大海,机相灌输。上具天文,下具地理。”这段不乏文学色彩的历史记述,与其说告知了我们一个真实的秦陵地宫,莫如说提出了不少需要实证的问题。

秦陵各采点含汞量示意图

考古实证的主要手段,目前来自考古发现。而考古发现有两种方式,一种是发掘,一种是调查。发掘秦陵不大可能,因为国内外都不会主动挖掘帝王陵墓,这是题外话,另文再说。那便只剩下调查之法。这类调查已经进行了多次,比较近的是2002年秦陵考古被列入国家高新技术“863”计划项目,采用了地球物理探测和高光谱遥感等手段,取得了一些阶段性成果,使人们多多少少知道了一些可能的细节。

首先,对地宫结构的勘测发现:地宫位于封土堆顶台及其周围以下,距离地面35米,东西长170米,南北宽145米。地宫中央建有长80米、宽50米、高15米的主墓室。地宫和墓室之间还建有宽约20米、高约30米的宽体宫墙。

其次,考古学家还初步推测出秦陵营建的基本过程:开挖墓圹,构筑墓室,也就是“穿三泉”;大殓下葬,亦即“下铜而致椁”,“宫观、百官、奇器、珍怪徙臧满之”;然后在棺椁周围夯筑墙体,再在墙体上铺满类似枕木的楞木作为顶盖,并绘制天象,在地上灌上水银象征“百川、江河、大海”;最后用土填埋墓室至地面,并做好阻排水渠,再夯筑封土等。

这个营建过程,其实还有待实证。譬如,地宫深几许?国内外曾有500~1500米、40~50米、不超过26米等说法。目前对地宫考古钻探的最大深度是24米,而大多学者倾向于地宫深度30~35米。

再次,考古成果显示:墓室主体结构尚未完全坍塌,也没有大量进水迹象。而更令人关注的是,地宫外边发现过小型盗洞,但没有触及地宫,也没有发现被大规模盗扰的迹象。

最后,与司马迁记载接近的是,考古学家对陵墓进行过含汞量测试,发现地宫范围内的浓度偏高,而四周偏低,这就初步验证了《史记》中关于地宫中存放有大量水银的记载。

秦陵复原方案之一(透视图)

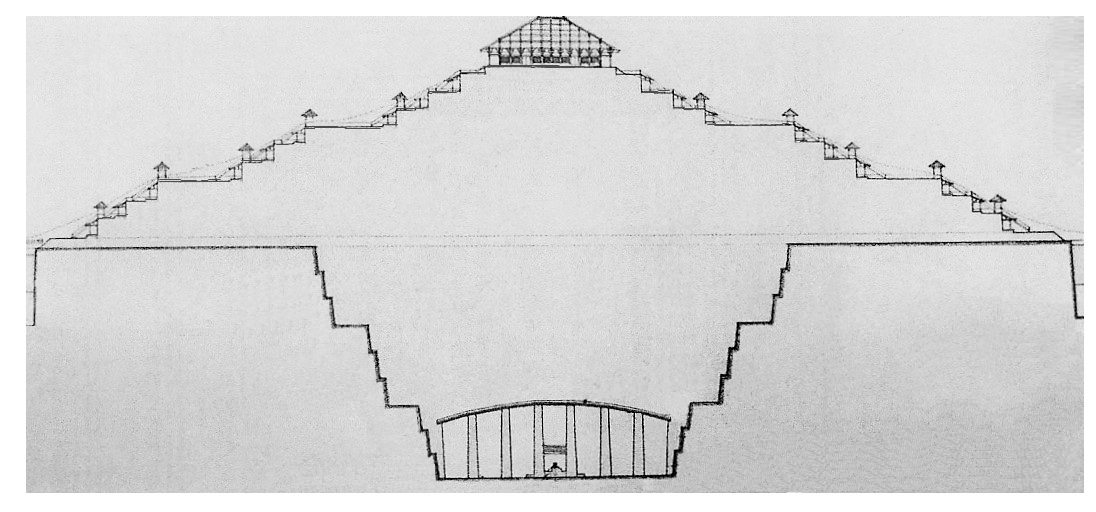

秦陵复原方案之一(剖面图)

上述所有的考古调查和研究是否就是实证呢?当然不全是。譬如水银具体是如何表现天文地理或江河湖海的,就难以得知。其他像高科技手段特别是高光谱遥感技术等,应用于田野考古的时间实际上并不长,其准确性、稳定性都还需要进一步完善。

总之,以上地宫复原设想多还处在假说阶段,今后被田野考古和多学科手段验证、修正乃至颠覆,一切皆有可能。