颅骨中暗藏着有关智力的线索。从左边顺时针方向:南方古猿、猩猩、大猩猩、黑猩猩的颅骨。(图片来源:Roger Seymour)

人类的智力是如何演化的?人类学家研究这个问题已经有几十年了,方法包括观察考古挖掘中发现的工具、使用火的证据等,以及测量头骨化石“脑容量”的变化。

然而,通过与南非金山大学(University of the Witwatersrand)人类演化研究所的同事们合作,我们发现了一种评估人类祖先智力的新方法。

通过研究头骨化石,我们确定了古人类大脑需要多少血液和多少能量来维持运转。这种能量消耗给我们提供了评估这些古人类有多努力思考的标准。

我们发现,在评估认知能力方面,“血液流向大脑的速率”可能是比“脑容量”更好的指标。

大脑就像超级计算机

研究人员通常假设人类祖先(原始人类)的智力随着脑容量变大而增长。

这个假设有一定合理之处:对于现存的灵长类动物来说,大脑中神经细胞的数量几乎与脑容量成正比。其它有关哺乳动物的研究普遍表明,大脑的代谢率,即它运转所需要的能量,与脑容量大致成正比。

大脑的信息处理过程涉及神经细胞(神经元)和它们之间的连接(突触)。突触类似于计算机的晶体管,是信息处理的场所。人类大脑包含超过800亿个神经元和多达1000万亿个突触。尽管大脑只占体重的2%,但当人处于休息状态时,大脑消耗了人体20%的能量。这其中大约70%的能量被突触用于产生神经化学物质,在神经元之间传递信息。

为了了解我们祖先的大脑消耗多少能量,我们关注血液流向大脑的速率。血液为大脑提供必要的氧气,因此它与突触消耗的能量有着密切关系。

人脑每秒钟大约需要10mL血液。无论这个人是醒着、睡着、运动还是在解决棘手的数学问题,这种变化都非常小。

由此,我们可以把大脑看作是一台消耗能量的超级计算机。计算机容量越大,需要用于维持运行的能量就越多,也就需要更粗的供电电缆。大脑也是如此:认知功能越强,代谢率越高,血流速率越快,供血的动脉也就越粗。

测量头骨动脉的粗细

血液通过两条颈内动脉流向大脑中承担认知功能的部分(cerebrum),这些动脉的粗细与血液流经它们的速率有关。就像水管工会安装更大的水管,以便适应更大的建筑物和更大的流速一样,循环系统也会调整血管的粗细来适应血液的流速。而血液流速又与该器官需要多少氧气有关。

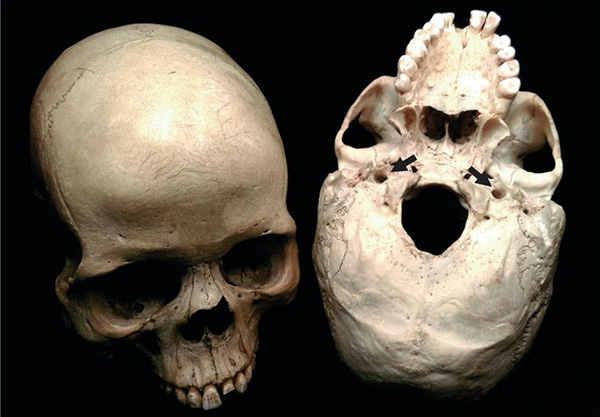

我们首先通过50项对哺乳动物进行超声波或磁共振成像的研究,建立了血流速率和动脉粗细之间的关系。颈内动脉的粗细可以通过测量枕骨上小孔的大小来确定,它们穿过这些小孔与大脑相连。

向大脑输送血液的动脉要穿过枕骨上的小孔。孔洞越大意味着具有更大的动脉,有更多的血液为大脑供能。(图片来源:Roger Seymour)

接下来,我们测量了96只现代大猿头骨上的这些孔,包括黑猩猩、红毛猩猩和大猩猩。我们将这些头骨与大约生活在300万年前的南方古猿人(Australopithecus hominins)的11个头骨进行了比较。

黑猩猩和红毛猩猩的脑容量约为350mL,而大猩猩和南方古猿的脑容量略大,为500mL。传统观点认为南方古猿至少应该和其它人种一样聪明,然而我们的研究表明,南方古猿大脑的血流速率仅为黑猩猩或红毛猩猩的三分之二,也仅有大猩猩的一半。在智力的排序方面,人类学家经常把南方古猿放在类人猿和人类之间,但我们认为这很可能是错误的。

人脑演化的独特轨迹

随着时间的推移,我们祖先的大脑需要的能量越来越多。(图片来源:Roger Seymour)

对于人类与许多其他现存的灵长类动物而言,颈内动脉的血流速率似乎与脑容量成正比。这意味着如果脑容量翻倍,那血流速率也会翻倍。

这个结果让人出乎意料,因为大多数器官的代谢率会随着器官的大小增长而变得更慢。在哺乳动物身上,器官体积翻倍通常只会使代谢率增加到1.7倍。

这表明,灵长类动物大脑的新陈代谢强度,即每克大脑物质每秒消耗的能量,随脑容量增大的幅度比预想的还要强。在古人类身上,这一增长速率甚至比其它灵长类动物的还要快。

从440万年前的地猿(Ardipithecus)到智人(Homo sapiens),我们祖先的大脑变大了近5倍,而血流速率增加了9倍之多。这说明每克大脑物质消耗的能量几乎增加了两倍,显然是由于更活跃的突触活动和信息处理导致的。

在演化过程中,所有灵长类动物的血液流向大脑的速率似乎随时间而增加。但在古人类系谱中,它的增长速率比其它灵长类动物快得多。这种加速同时伴随着工具的发展和火的使用,当然还有小群体间的交流。

作者:Roger S. Seymour,阿德莱德大学生理学荣誉教授。

翻译:胡琦琳

审校/编辑:戚译引

引进来源:the Conversation

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号