图1 Zoom线上会议(图片来源:Unsplash)

语音交流的一个基本特征是轮换:当一个人说话时,另一个人会倾听,然后做出回应。轮换需要精确协调个体之间的时间信号。在过去的一年里,我们都发现,通过Zoom(译注:一种线上会议软件)进行交流时,听觉感应的时间信号被打断时—比如那些因连接不畅而造成的恼人延迟—会使原本有效的交流变得困难和沮丧。那么在用声音交流时,两个人的大脑是如何同步他们的活动模式以实现快速轮换的呢?

通过研究轮换交流的专家—淡尾苇鹪鹩(Pheugopedius euophrys,能够唱出时间衔接精确的二重唱),我们在最近发表的一篇论文中讨论了这个问题。我们的研究结果表明,这种协调能力依赖于来自一方的感官信号,这些信号暂时抑制了另一方的发声行为。

这些鸟儿在进行二重唱时,雌性和雄性会交替发声,每次发声称作一个音节,它们交替发声的速度非常快,以至于听起来就像只有一只鸟在唱歌。这些鹪鹩生活在安第斯山山坡上茂密的竹林里。为了研究二重唱的神经学基础,我们飞往厄瓜多尔,在那里我们装上一卡车的设备,开车到偏远的野外基地:Yanayacu生物野外科考站和创意研究中心。由于大部分设备都需要用电,因此我们不得不带上汽车电池作为备用,并使用一根六米长的铜棒,将它打入柔软的山地作为接地线。我们的“实验台”是一扇门,它被放在两个Pelican行李箱上。

图2 淡尾苇鹪鹩(图片来源:wikipedia)

首先,我们必须捕捉成对的鹪鹩,因此我们用砍刀砍断了竹子,并设立了雾网。随后,通过播放鹪鹩的二重奏,将成对的鹪鹩吸引到网中。为了观察神经元在对唱时的反应,我们用手术将极小的电线植入到鹪鹩大脑中一个叫HVC的特定区域中。这个区域的神经元负责歌曲的创作—也就是说,它们是运动前神经元,而且它们也会对听觉信号做出反应。为了将神经信号(即动作电位)传输到电脑上,我们随后把一个小型无线数字发射器连接到电线上。然后,我们必须等待鸟儿们唱出它们美妙的二重唱。

在对唱中,当每只鸟唱出自己部分的二重唱时,动作电位的数量会增加。最近,人们在另一种来自非洲、精通二重唱的鸟类—白眉织雀的身上也有类似的发现。然而我们发现,当每只鸟听到它伙伴的声音时,其大脑动作电位的数量会降低到基线以下;也就是说,它们的大脑被抑制了。

在最后一组实验中,为了间接验证HVC在听到伙伴的声音时会被抑制,我们使用了一种阻断大脑中抑制性神经传递的物质对鸟类进行了麻醉。在抑制作用被阻断的情况下,听到伙伴唱出的音节会使HVC的动作电位的数量增加。这个实验给我们提供了额外的证据(在麻醉状态下),说明在鸟类清醒的时候,来自伙伴的听觉信号,会抑制HVC中的歌曲前运动回路。

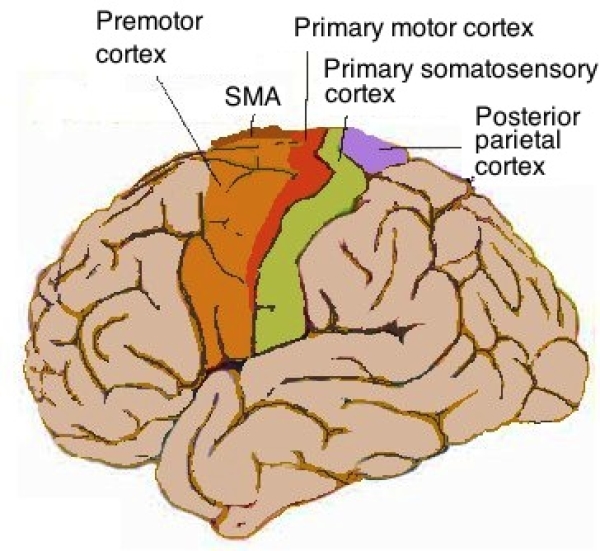

图3 大脑中的运动前区(图片来源:wikipedia)

抑制是实现轮流唱歌的一种有趣机制,因为它可以防止两只鸟的歌声互相覆盖。此外,类似于在蹦床上的弹跳过程,抑制创造了“反弹”的能力,或更快的反应,这可能有助于唱歌时音节的快速交替。综合来看,两只鸟之间的交替活动是由两个个体之间的听觉联系驱动的。也就是说,雌鸟HVC的活动增加,并产生了音节。这个信号被雄鸟感知并抑制了雄鸟HVC的活动,阻止了它的歌唱。紧接着,雄鸟HVC的活动发生反弹,HVC变得非常活跃,使雄鸟产生了音节,这反过来又被雌鸟感知并抑制了它的大脑。同样地,在有听觉延迟的Zoom电话中,当我们最终听到别人在说什么时,我们的大脑会被抑制,这打乱了我们的说话模式,使轮流交谈变得更加困难。

这项研究还表明,当不同个体在一个共享行为中互动时,他们是作为一个单一的实体在行动。这个概念对于任何合作产生共享行为的生物群体来说都非常重要,并且这种共享行为会超过其各部分的总和;例如,人们在跳探戈,或者几个人在乐队中演奏时。为了协调他们的行为,所有参与者的大脑必须联系在一起,成为一个统一的单元。

撰文:Melissa J. Coleman,斯克利普斯学院W.M. Keck科学系神经科学教授;Eric Fortune,新泽西理工学院生物科学系神经生物学家。

翻译:张楚

审校:郭晓

引进来源:科学美国人

本文来自:中国数字科技馆

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:环球科学]

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号