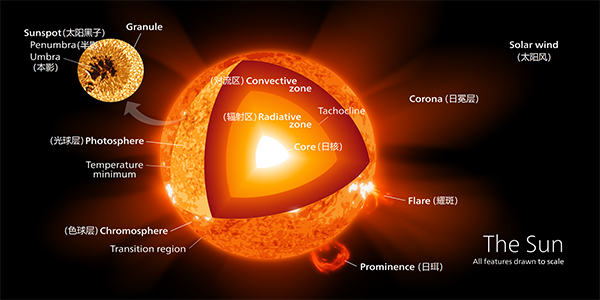

太阳由内到外各层结构 (图片来源:Kelvinsong)

降雨是地球上的一种常见现象;太阳上也存在“降雨”,被称作日冕雨。它与日冕层加热作用及磁场密切相关,是温度较高且稀薄的日冕层与温度较低且稠密的色球层之间完成质量交换的一种基本形式。

日冕雨往往发生在耀斑后环和无耀斑活动的日冕环内。根据它与耀斑之间的关系,可分为耀斑诱发日冕雨和休眠日冕雨两类。它们都沿着闭环磁路形成。

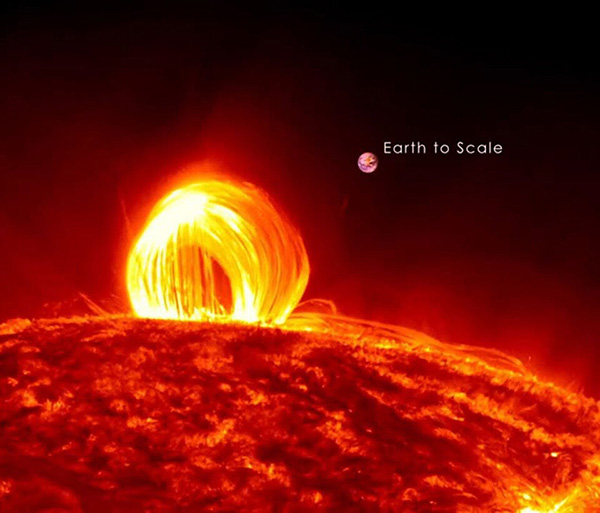

日冕雨 (图片来源:NASA/SDO/Goddard Scientific Visualization Studio)

不久前,由中科院国家天文台(NAOC)Li Leping博士领导的团队发现了一种新的日冕雨类型,它们沿开环磁路形成,并远离磁闭环区域。研究团队自2018年以来已开展了一系列研究工作,此项最新的研究成果发表于《天体物理学杂志》。

研究人员提出了一种新的(日冕雨)形成机制,以解释沿开环磁路分布的日冕雨,即开环磁路与闭环磁路间交替变化的磁重联。

具体来讲,更外层的开环磁路与内层的闭环磁路间发生磁重联,并在前者中形成一片弱磁场区域。该区域四周的等离子体不断向其中汇聚,随着等离子体浓度的提高,诱发了热不稳定现象。最终,来自日冕层的高温等离子体在这片区域中冷却、凝结,并降落到太阳表面形成日冕雨。

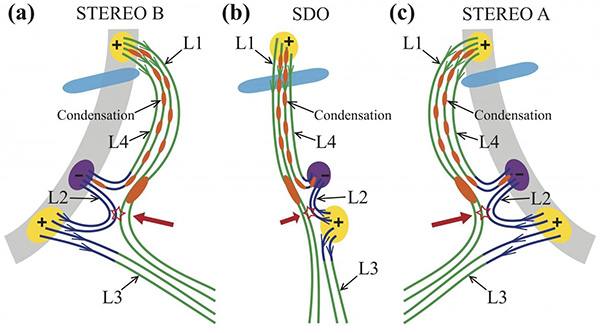

由三台设备在不同位置观测到的、由开环和闭环磁路间交替出现的磁重联导致的日冕雨示意图。 (图片来源:Li Leping)

由于磁重联和(等离子体)冷凝过程中均未观测到耀斑,这类新的日冕雨被归为休眠日冕雨。

论文第一作者Li Leping博士表示,“沿开环磁路形成的休眠日冕雨与沿闭环磁路形成的、位于耀斑后环和耀斑休眠区域的耀斑诱发日冕雨大有不同。”

之前研究的所有磁重联和(等离子体)冷凝现象均基于日地关系天文台的观测结果。

论文合著者,来自Max Planck 太阳系研究所的Hardi Peter教授表示,“由磁重联引起的冷凝现象(未来)是否仍能观测到,相应的内在机理是什么,都还有待研究。”

2010年9月至2011年9月间发生的磁重联及(等离子体)冷凝现象,发生在太阳动力学观测站观测的太阳圆盘区域,但相关现象则由位于太阳东(西)边缘测的日地关系观测站A(B)观察到。

论文审稿人评价道,“论文中的发现对于认识日冕雨的全貌非常重要,联合观测的方式也为分析这类发生在日冕中的冷凝现象另辟蹊径。”

在太阳边缘地带,日地关系天文台清晰地观测到了由开环/闭环磁路间磁重联所产生的明亮的(等离子体)冷凝现象,以及随后出现的日冕雨。然而,在太阳动力学观测站负责的圆盘区却很难观测到磁重联结构。此外,太阳动力学观测站观测到的日冕雨中,有较暗的冷凝(等离子体)出现并移动到太阳表面。

Li博士说到,“只依赖太阳动力学观测站得到的结果,我们无法确定由日地关系天文台观测到的冷凝(等离子体)与磁重联之间的关系。我们认为由观测站得到的、发生在过渡区和色球层的冷凝现象是由交替变化的磁重联形成的。”

翻译:张宇哲

审校:董子晨曦

引进来源:物理学家组织网

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号