Jef Boeke真的很担心给酵母细胞导入的染色体太短小,当然这不是因为怕它遭到其他酵母的取笑。

他的开创性研究项目是以单细胞生物酿酒酵母为研究对象,“编写”一个全新的完整基因组(而“阅读”基因组的工程,或称之为基因组测序,早就从世纪初就开始了),目前该项目进展良好。作为合成酵母2.0计划的一部分,他和他的团队计划将酵母最短的染色体与较长的染色体融合,从而避免导入染色体过短的问题——他担心非常短的合成染色体可能无法存活。然后一个同事问,为什么只融合1条染色体呢?为什么不试试将酵母的16条不同染色体都融合起来,看看最少能融合成几条呢?

“听到这个建议我们一开始都惊呆了,”纽约大学朗格尼医学院(NYU Langone Health)系统遗传学研究所所长、GP-write项目(从头合成人类和其他生物基因组项目)的联合创始人Boeke说,“然后我们讨论说,为什么不试一试呢?”

这次尝试开始于2016年初。2018年8月2日,国际顶级学术期刊《自然》(Nature)同时在线发表了2篇将酵母染色体融合的成果。Boeke和其团队的研究称,在2017年夏天他们就已经将酵母的16条染色体连续融合成了2条巨型染色体,导入了酵母细胞,尽管他们用尽千方百计也无法将这2条染色体(其中一条是由酵母的10条染色体融合形成,另一条是由酵母的6条染色体融合形成)再连接成1条染色体。另一研究成果是中国科学院覃重军研究员领导的课题组独立完成的,他们将酵母全部的16条染色体融合成了1条染色体,形成了一种完整的单染色体生物,其中包含了酵母所有的6275个基因。

为什么要费力开展这种研究呢?因为人工融合染色体可以帮助解答一些棘手的问题,比如物种是否只能拥有天然数量的染色体才能存活(目前看来答案是否定的,上述研究中的单染色体和双染色体的酵母都存活了下来,可以正常地生长、繁殖),以及染色体是如何复制的。

“这一研究成果具有里程碑式的意义,”Boeke说:“以前从来没有人做到过。”

法国科特迪瓦大学(the University of Côte d’Azur)的酵母遗传学家Gianni Liti称这些研究“非常棒”,他说这两个研究团队“都采用了相似且具有创造性的染色体融合策略”:即用CRISPR-Cas9基因组编辑工具剪掉染色体末端叫做端粒的多余帽子结构以及被称为着丝粒的铰链结构。生物的每条染色体都包含2个端粒和1个着丝粒,因此用16个天然染色体融合成1条巨型染色体,需要敲除30个多余的端粒和15个多余的着丝粒。

事实证明染色体融合工作进展异常顺利。“其中有一个阶段进展速度之快令人瞠目结舌,每隔几周Jingchuan Luo(论文第一作者)就会汇报说,‘好棒,我又把另一对染色体融合在一起了,”Boeke回忆道。“然后我们就这样一路推进”。覃重军的团队也加快了研究速度:“开始的时候,我唯一担心的是着丝粒,”覃重军说,因为没有人知道剩下的1个着丝粒能否在一个比酵母最长的天然染色体还要长8倍的巨型染色体上正常工作。“所以最终结果让我很惊讶,也很开心。”

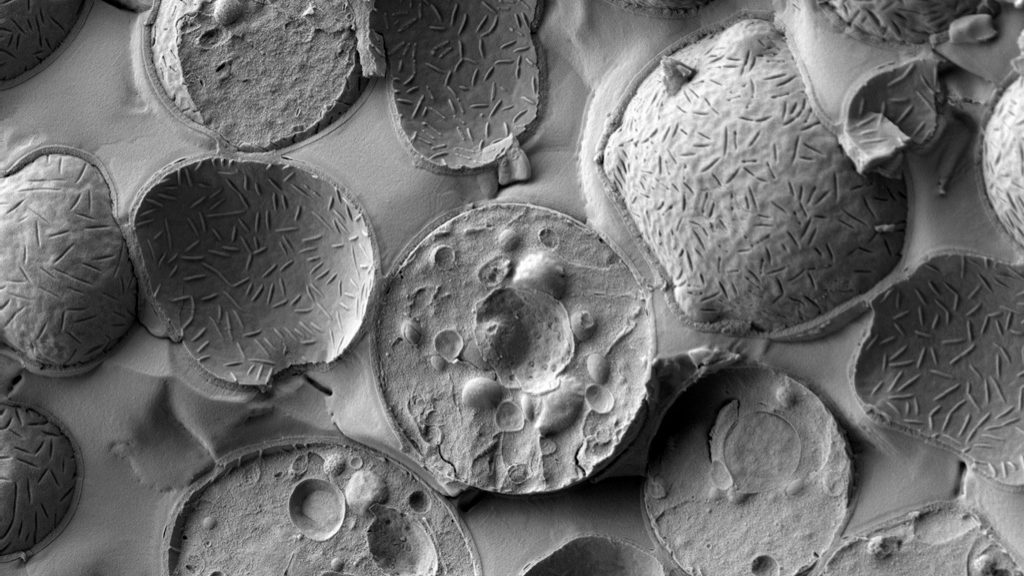

将16个天然染色体融合成2个“巨型染色体”的步骤(图片来源:纽约大学朗格尼医学院)

创造出只含有1条或2条染色体的酵母(实验菌株为酿酒酵母,用于酿造葡萄酒、啤酒和烘焙)不仅是科研技术的进步,还可以促进GP-write项目的发展。GP-write项目科学家、哈佛大学的George Church指出,既然他们能够用现成的分子从头开始合成基因组,那为什么不让合成的基因组比天然存在的更好呢?

这种合成基因组技术可以设计新型微生物用于生产燃料、食物和化学品等,或者用于吞噬降解有毒化学物质。如果将实验室制造的生物投放应用——比如在工厂里利用藻类制造汽油,或者在严重污染区吞噬污染物——它们必须与野生种群之间存在生殖隔离。导入的染色体数目对此具有决定性的影响:除非生物体含有的染色体数目相同,否则它们无法产生可以存活的后代。因此,仅有1条或2条染色体的酵母无法与野生酵母进行有性繁殖。

除了有必要的“生殖隔离”之外,人工组装的酵母比天然酵母的环境适应性要差,使得产生“超级菌株”入侵的可能性也很小。

“酿酒酵母(S. cerevisiae)是一个重要的工业主力,可以支撑起数十亿美元的产业。”Liti说,给重组基因组生物装上安全阀“可以将人工改造的酵母用于重要的生物技术领域,比如生产有价值的化学物质或蛋白质”,并且“将使酵母位于生物技术应用领域的前沿。”

从2017年7月纽约大学研究小组向《自然》杂志提交论文开始,到最终论文发表,之间有长达一年的时间间隔,其中部分原因是由于Boeke研究团队与评审专家们进行了一场“激烈的争论”,争论的内容是,含有2条染色体的酵母是否算作传统生物学概念上的新物种。“从我的研究角度来说,这就是一个新物种,”Boeke说。

如果是的话,这将是第一个在实验室中,而不是在达尔文的自然选择中,创造出来的新物种。但是,由于现在生物学认为物种是由基因组序列而不是染色体数目来定义的,因此Boeke只能宣称他的团队实现了酵母的生殖隔离,而非创造了新的酵母菌。

你是否有过将截然不同的两个物种融合在一起的离奇想法呢?这项研究有可能使其成为现实。改变染色体数目是否会使原本繁殖不相容的物种变得相容呢?比如浣熊(含有38条染色体)和豪猪(含有34条染色体)。亲缘关系很远的生物之间不仅仅是染色体数目不同,Boeke说,“所以我可以预测将火蜥蜴与人类的染色体融合的生物是无法存活的。”“至于把浣熊其中的4条染色体融合到一起,让它像豪猪一样拥有34条染色体,然后将这两种生物通过试管受精来获得一只浑身长满刺的浣熊,还是有望实现的。如果真能做到,那么合成生物学才刚刚开始。”

作者:Sharon Begley

翻译:吴然然

审校:顾金涛

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号