摘要:近来,科学家们能布设可以抵挡南极严寒的坚固测震仪了。从西南极裂谷(West Antarctic Rift Valley)到马利伯德地(Marie Byrd Land)布设了一条测震仪带,使地震学家首次得以窥见冰盖与岩石下的地幔真面目,并且揭示了可能影响上覆冰体变化的热岩。

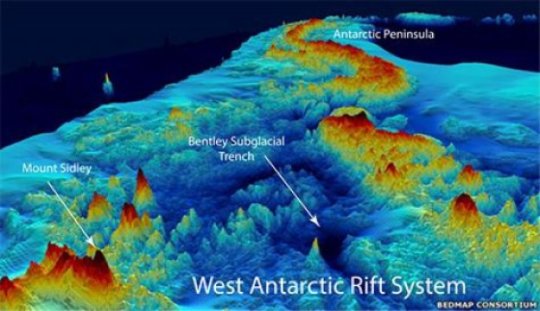

这张冰盖下的西南极洲地形俯视图朝向南极半岛。西南极洲大部地区为盆地地形,海拔低于海平面。盆地现被冰层覆盖而非液态水。当西南极洲向远离东南极洲方向移动时,它被拉张而变窄,进而形成世界上最大的大陆裂陷系。

如果哪天行星科学家们可以像剥橘子皮一样剥开薄薄的地壳,看看底下到底有些什么,那他们一定会极其激动。虽然我们生活在温度较低的地表上,且地表是固态的,但地表下的热层运动在不断重塑地表形态。

南极洲地表与地下深部的差别比全球任何其他地方更明显、更重要。是什么导致神秘的火山带从冰盖处产生,这对未来的冰体又意味着什么呢?

“我们对此的理解确实是有限的因为我们不能直接看到地质过程,” 华盛顿大学-圣路易斯文理学院(Arts & Sciences at Washington University in St. Louis)地球与行星科学专业的一位毕业生Andrew Lloyd说,“我们不得不转而使用比如地震学等地球物理方法去了解更多。”

在2009与2010年的南半球夏季(此时在北半球的我们还是冬天),Lloyd帮助研究团队将研究所用的测震仪布设在横穿西南极洲裂陷系(West Antarctic Rift System)和马利伯德地(Marie Byrd Land)之间的区域。2011年底,他又回到那里,乘着雪地摩托横跨了一千多英里,一路上住在斯科特帐篷里,为的是补全缺失的宝贵数据。

各种仪器记录了从2010年1月到2012年1月间地震距离的反射结果,我们可以通过这些记录来创建裂谷下部的地震波速图。有关这些图的分析被公布在《地球物理研究杂志:固体地球》(Journal of Geophysical Research: Solid Earth)的网站上。

这是地震学家第一次在这个冰冻大陆上成功布设足以抵挡严冬的观测仪器,因此这也是人类第一次可以在该区域观测到详细的地球内部信息。

并不令人感到吃惊的是,他们的图上显示有一个巨大的过热岩石分布的斑块,它实际位于西德利火山(Mount Sidley)60英里深处,这也是断面一端的马利伯德地最后一个火山带。而在断面另一端的深盆地里,他们却惊奇地发现在本特利冰下沟(Bentley Subglacial Trench)下面竟然也有热岩。

本特利冰下沟属于西南极洲裂陷系。其地下出现热岩,可见本特利冰下沟近期较为活跃。

一个有关火山的神秘事件

西德利火山是南极洲最高的火山,就位于地幔热源正上部,Lloyd说。同时,它也是马利伯德地火山分布范围内最南边的火山。

“火山带的存在暗示该板块下可能有隐藏的地幔柱存在,就像一个喷灯,” 地球与行星科学教授,也是该研究合作者之一的Doug Wiens博士说,“当板块运动至火山上部时,这些火山会一个接一个地爆发。”

“但是这样的情况是否正在此地发生目前仍不清楚,”他说。我们以为我们知道板块是朝哪个方向运动,然而这个火山带正朝着不同的方向运动着,周边另两个火山带同时又在向相异的方向稳定前进。

“如果这只是因为一个板块运动冲上地幔柱,那么就会像夏威夷群岛的形成一样(二者相撞后抬升)。”他说。

尽管这个热区的形状还未完全确定,但可以明确地是,确实有更高温度的热流进入这个区域的冰盖底部,Wiens说。

比科罗拉多大峡谷还要深

最有趣的是有关本特利冰下沟底下的热区,Lloyd说。

这个盆地属于西南极洲裂陷系的一部分,其中有一系列的裂陷??,临近横贯南极山脉(Transantarctic Mountains),并沿着南极大陆受拉张的狭长处分布。

东南极洲的古老岩石从海平面上被抬升起来,而在横贯南极山脉西部,拉张将地壳拉进宽广的鞍部(两山中间较平缓的部位),又或者是海平面下一公里的裂谷里。

“如果你把冰给移开,西南极洲会反弹升高,大多数区域将会接近海平面的高度。但是西南极洲也可能仍低过海平面。”,Lloyd说道。“而作为地球上没有被海洋覆盖的最低处,本特利冰下沟依旧会比海平面低1.5千米,就算所有覆盖在上面的冰体都被移走。”

因为西南极洲裂陷系现在是难以观测的,因此它相比其他著名的裂陷系,没那么有名,比如东非大裂谷(the East African Rift),以及美国的里奥格兰德裂谷(the Rio Grande Rift)。

“我们不知道我们将会在盆地底下发现什么,” Wiens说,“就我们目前知道的来看,那里估计既古老又寒冷。”

“我们没有探测到任何地震,所以我们认为这个裂陷近来不属于活动旺盛期,而这块热区却表明裂陷活动是最近才刚刚停止的。”

根据这种情况来看,西南极洲裂陷系与里奥格兰德裂谷相类似,因为奥格兰德裂谷也已不再活跃,而且它也还没有完全冷却下来。

在大约一千万年前的晚白垩纪,这个裂谷在一段时间的离散拉张作用下形成了,Lloyd说,然后更多的汇聚拉张作用使诸如本特利冰下盆地(the Bentley Subglacial Basin)和罗斯海恐怖裂谷(the Terror Rift in the Ross Sea)形成。

“这个汇聚拉张作用很有可能发生在晚第三纪(Neogene),” Lloyd说道。“如果现在这个裂陷地区还是炙热的,那在裂陷系中的其他盆地下还可能有其他热区。”

热流是否有助于我们对南极冰盖的研究?

西南极洲裂陷系对该区域的冰体流动有着重要影响。“裂陷和冰流发生在完全不同的时间尺度内,” Lloyd说,“所以裂陷作用不会立即使冰盖变得不稳定。”

“但是,为了能更精确地模拟冰体的流动与岩石的回弹速度,我们需要理解冰体作用模型(ice models)的边界条件,例如来自地幔的热流在其中起到了什么作用。”他说。

“像这样的地震调查可以帮助我们确定模型中的冰盖作用,” Wiens说。“建模人员们需要对热流进行估计。为了估计拖曳力,他们还需要知道冰盖底部的地质条件。目前,这些因素的了解受到非常大的限制。”

当全球对于地壳热流已经测量超过三万四千个点位时,南极洲的测量点还不到12个。在2015年7月,科学家们发现了在南极洲的测量点中,有一个点的热流是全球平均值的四倍。

自从那时起,科学家们对“为什么这个记录值会这么高”产生了浓厚兴趣。“近来在本特利冰下沟发生的拉张作用可能可以解释这些记录。” Wiens说道。

韦茨冰川和松岛冰川(the Thwaites and Pine Island glaciers)位于比本特利冰下沟离岸线更近处。他说,接踵而来的问题是如何了解这两个冰川下的结构。因为这两个冰体形成的冰涌理论上可以使西南极洲的冰体快速分解,因而韦茨冰川和松岛冰川被称为“冰体们的软肋”。

在2014-2015年的南极洲考察期间,Lloyd又参与帮助,将十台新的地震站和英国科学家们布设的其他测震仪放在一起,来获得这片关键区域下部的数据图。

翻译:胡砚泊 校对:丁可含

原文链接:http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151208134632.htm

留言