导语:前有诺奖得主Paul Crutzen对臭氧层空洞机制的解释,后有蒙特利尔议定书的签订,在全世界的共同努力下,臭氧层空洞已经停止扩张,甚至有臭氧层恢复的乐观评估。但实际并未观测到臭氧层的恢复,而且又有新问题摆在我们面前。总之,革命尚未成功,同志仍需努力。

关键词:臭氧层空洞、蒙特利尔议定书、超短寿命物质(VSLS)

在全世界一致的努力下,臭氧层空洞已经停止扩大。

参与发表最近联合国环境规划署(UNEP)报告的300名研究人员甚至希望2050年时能将臭氧层恢复到1980的水平。上世纪80年代时,至少在某些国家中,地球两极的臭氧层空洞助长了普遍的末日悲观情绪。回顾这段历史,我们不禁会问:是不是所有的“塞翁失马”在回首的时候都焉知非福?

如果回答是,那就过于草率了。首先,研究人员目前还没有发现臭氧层有恢复的迹象,过去十几年所观测到的仅是冬季臭氧层空洞较稳定而已。1987年的蒙特利尔议定书规定禁止使用如氯氟烃(CFCs)等破坏臭氧层的物质。而且研究人员知道臭氧层的恢复需要十多年。所以,他们持谨慎乐观的态度,认为臭氧层会有恢复的趋势。但这只是预测,实际上臭氧层并没有恢复。

上图显示了1979、1987、2006和2011年9月16日(国际保护臭氧层日)南极臭氧层空洞情况。前两张数据来源于Nimbus-7号卫星的全局臭氧层绘图系统(TOMS)。后两张数据源于Aura卫星的臭氧层检测仪。图片来源:NASA,Robert Simmon用“臭氧空洞观测”成像。

但是,UNEP 执行总裁、联合国副秘书长Achim Steiner认为,蒙特利尔议定书是有史以来世界上最成功的环境条约之一。与此同时,他也警告说,现在使用的替代物,如氢氟碳化物(HFCs),虽然不与平流层的臭氧分子反应,不会破坏臭氧层,但它们是强效温室气体。与其他许多专家一样,Steiner指出了蒙特利尔议定书和联合国气候协议之间的相似性。他呼吁付出同样的努力减缓全球变暖的速度。不幸的是,气候变化的机制更加复杂,而且,全球气候谈判困难重重。

海拔15到25千米处,平流层下部的臭氧分子保护地球上的生物免受强烈的紫外线辐射。比如,如果地表上的辐射量增大,皮肤癌的发病率会增大。 Paul Crutzen与 Mario Molina和 Frank Sherwood Rowland因他们对臭氧层空洞机制的解释获得了1995年诺贝尔化学奖。他还提出将现在的地质时代命名为“人类世”(Anthropocene):在过去的几百年里,人类已经不可逆地改变了地球。Crutzen参与了8次林岛诺奖大会。下面是他在2012年的演讲。

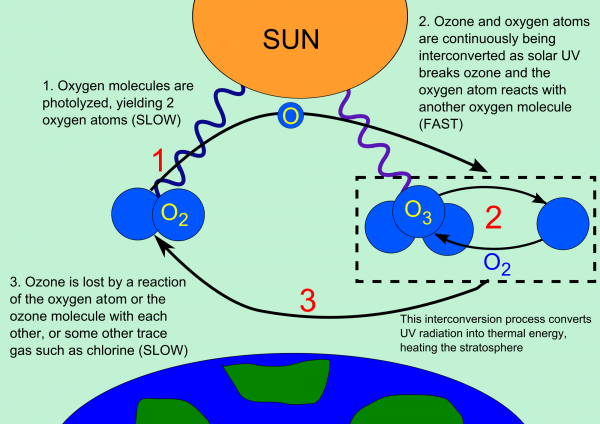

图中1、氧气分子受到光照后,分解成2个氧原子。(反应速度慢)2、臭氧分子和氧原子不断地互相转换:阳光中的紫外线分解臭氧分子,氧原子与氧气生产臭氧(反应速度快)这个转化过程将紫外线转换为热能,加热平流层。3、臭氧分子与氧原子、或与其他臭氧分子、或与其他微量气体如氯气反应致使臭氧减少。(反应速度慢)

在平流层下部臭氧分子循环过程:(2)臭氧分子不断形成、分解,含氯物质会终止这个循环(3)图片来源:NASA, public domain

由于南极臭氧层空洞扩展至澳大利亚和新西兰,澳大利亚皮肤癌发病率全球最高,是美国的四倍。每年,仅黑色素瘤(暴露在紫外线下引起的恶性皮肤癌)就引起超过一千个澳大利亚人死亡。因为澳大利亚是“重灾区”,所以澳大利亚政府一开始就是蒙特利尔议定书坚定支持者。目前估计蒙特利尔议定书每年减少约两百万例皮肤癌。但是臭氧层空洞的恢复是缓慢的,且有些癌症是慢性疾病,所以在澳大利亚预防皮肤癌仍然是一个巨大的挑战。

由于南极臭氧层空洞,澳大利亚皮肤癌发病率很高,所以澳大利亚防晒乳的标准是全世界最严格的。照片中一个游客在澳大利亚人最喜欢的度假地——巴厘岛Sunar海滩晒日光浴。图片来源:Creative Commons License 3.0

要保护臭氧层仍存在一些挑战。比如,农业生产副产物一氧化氮,它不仅是温室气体,也是臭氧层破坏物质,而蒙特利尔议定书并没有限制其排放量。近年来,一氧化氮的浓度开始攀升。UNEP报告中也指出它可能引起的问题。再举个例子,利兹大学地球与环境学院的研究人员发现近年来,超短寿命物质(VSLS)的生产和排放量迅速增加。VSLS会破坏臭氧层,这与所预期的臭氧层恢复背道而驰。而且,VSLS也是强效温室气体。所以,研究人员和环境学家仍需保持警惕。

在林岛大会上做演讲——“大气化学和人类世的气候”的Paul Crutzen。图片来源:Ch. Flemming, LNLM

(翻译:张玲;审校:李想)

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号